25/01/2012

La giornalista Imma Vitelli, autrice di "Tahrir" (Fotogramma).

Il 25 gennaio del 2011, piazza Tahrir, al Cairo, diventò il cuore pulsante della grande rivoluzione che segnò la fine del regime di Mubarak. Un anno dopo, gli egiziani sono tornati a gremire la piazza, per celebrare il primo anniversario del risveglio. Due milioni di manifestanti, dicono alcune fonti: una folla immane per gridare che "la rivoluzione continua". Ma come continuerà? Cosa attende il futuro di questo Paese alle prese con un cambiamento necessario quanto difficile? A dare alcune chiavi di lettura è Imma Vitelli, giornalista esperta di Medio Oriente, che ha vissuto per molti anni tra Il Cairo e Beirut e ha pubblicato di recente un libro, Tahrir. I giovani che hanno fatto la rivoluzione (Il Saggiatore), basato sulla sua esperienza di reporter tra la gente della piazza egiziana.

I giovani egiziani scesi in piazza un anno fa per manifestare hanno saputo distruggere. Ma ora sapranno costruire? Cosa rimarrà di piazza Tahrir?

«Le distruzioni avvengono improvvisamente per un contagio in attesa di scatenarsi. Il ruolo dei ragazzi sarà cruciale. I giovani di piazza Tahrir hanno combattuto per cose semplici, non per prendere loro il potere ma per migliorare la loro vita. E' stata una rivoluzione etica: chiedevano da molto tempo i diritti umani, la democrazia, la giustizia sociale. Alle elezioni era evidente che i Fratelli musulmani avrebbero vinto: erano gli unici ad avere un megafono, la moschea, per esprimersi. La Fratellanza musulmana è chiamata a governare e l'esercizio del potere di per sé modera perché dovrà fare i conti con la situazione economica drammatica: il Nord Africa patisce moltissimo la crisi europea. I ragazzi di piazza Tahrir avranno un ruolo cruciale per continuare a combattere per il cambiamento, che si potrà ottenere solo con un processo molto lento, nell'arco di almeno una generazione».

La maggior parte di questi ragazzi per tutta la vita ha conosciuto solo Mubarak. Non ha mai avuto esperienza della democrazia.

«Sì, per loro la democrazia è un'esperienza inedita. Però hanno capito che è necessaria una redistribuzione del potere, così come il fatto che il voto delle persone conti. I giovani ora rifiutano la corruzione e vogliono, invece, il diritto, fino a ieri impersonato da un uomo che poteva farne quello che voleva».

Donne egiziane in piazza con la croce cristiana e la mezzaluna musulmana (Ansa).

Nel libro parli dell'orgoglio degli egiziani soffocato per decenni.

Questa mancanza di autostima ha influenzato la loro incapacità di

sollevarsi per tanto tempo?

«Quello che avviene per un individuo avviene anche per un popolo. Se a

un bambino viene fatto credere che non si merita nulla, lui crescerà

pensando di non meritare nulla e semplicemente si adeguerà al fatto di

non valere niente. Per i popoli è la stessa cosa: se un potere

totalitario ti fa credere di non essere un cittadino ma un vassallo, un

ospite del Paese in cui vivi - e questo avviene nel corso di generazioni

- l'effetto sulla popolazione è devastante: in Egitto ha provocato una

sorta di nevrosi collettiva per cui il Paese impoveriva e la gente

accettava tutto perché pensava di non meritare altro. Questo è successo

non solo in Egitto ma anche nelle altre Nazioni arabe».

Sei molto critica nei confronti della copertura mediatica, in

particolare delle televisioni. La primavera araba ha contribuito a

modificare il modo di fare informazione?

«Sono critica perché, avendo viaggiato molto in questi anni e seguendo

vari conflitti, mi sono resa conto dell'effetto dirompente dei grandi

network che, dovendo produrre 24 ore su 24, alla fine, inesorabilmente,

diventano autoreferenziali, più protagonisti degli eventi. Tutto questo è

stato scavalcato dall'avvento del cittadino-testimone che, con il suo

smartphone e il telefonino, ha interrotto il ciclo autoreferenziale:

mentre i canali Tv raccontavano, per sapere quello che accadeva davvero

bisognava andare su Youtube, Facebook, Twitter. Ancora prima, è stato

Wikileaks a mettere in crisi l'establishment del mondo dei media e la

sua commistione - molto americana - tra informazione e intrattenimento».

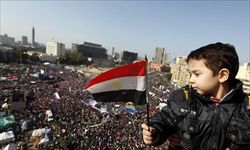

Un bambino con la bandiera egiziana mentre osserva piazza Tahrir gremita di manifestanti (Ansa).

Il conflitto tra musulmani e copti: si tratta in realtà di uno scontro creato ad arte, per fini politici?

«Le radici delle inimicizie sono assolutamente state create dal regime

di Mubarak con i servizi segreti, affinché il popolo fosse occupato a

litigare piuttosto che a concentrarsi sui veri problemi del Paese. I

salafiti, i musulmani più integralisti, sono stati un prolungamento del

sistema dei servizi segreti di Mubarak, erano finanziati ed avevano

agenti pagati per provocare i cristiani. Tant'è vero che nelle recenti

elezioni politiche - dopo la caduta di Mubarak - nessuno dei vecchi

gerarchi del regime è riuscito a ricliclarsi, ma c'è un convincimento

diffuso che questi abbiano votato in massa i salafiti perché sono la

loro unica speranza di seminare di nuovo il caos nel Paese e alla fine

tornare al potere. Esiste, dunque, un problema di convivenza, ma questo

di fatto è stato creato. Piazza Tahrir ha rappresentato un momento di

profonda consapevolezza nel quale gli egiziani si sono resi conto che il

nemico non era fra di loro, ma stava in alto, ai vertici del potere».

Hai seguito le rivolte egiziane dal basso, in mezzo alla gente comune. Hai dovuto affrontare delle difficoltà?

«Solo una volta: il giorno della battaglia dei cammelli - il 2 febbraio

uomini a cavallo e cammelli caricarono i manifestanti in piazza Tahrir -

un ufficiale della polizia mi fermò, cominciò ad attaccarmi, a

insultarmi, pretendendo che gli mostrassi le credenziali. Ecco, questa è

l'unica minaccia che ho ricevuto. Ed è arrivata non certo dalla piazza

ma dal regime».

Giulia Cerqueti