08

ott

"I farisei" di Karl Schmidt-Rottluff, olio su tela, 1912. New York, Museum of Modern Art (MoMA).

"Se uno dichiara

al padre

o alla madre:

«È korbàn!»,

cioè offerta

a Dio, non

gli consentite

di fare più nulla

per il padre

o la madre."

(Marco 7,11-12)

Questa frase enigmatica è inserita all’interno

di una polemica che Gesù sta intessendo

con alcuni farisei e scribi, venuti

da Gerusalemme in Galilea per verificare

e censurare l’insegnamento e il comportamento

del rabbi di Nazaret. Le critiche non mancano:

ad esempio, i discepoli di Gesù non osservano

le norme della purità rituale sancita dalla

tradizione giudaica. Cristo reagisce accusando

di ipocrisia i suoi contestatori attraverso

un caso concreto, quello appunto del korbàn,

termine aramaico che indica l’“offerta”

sacra destinata da un fedele al tempio.

Il procedimento era semplice: quando un

ebreo dichiarava formalmente che una somma

di denaro o un altro bene era korbàn, cioè

consacrato per il tempio, quella cifra o quella

realtà non era più disponibile per altre finalità,

secondo quanto affermava una prescrizione

della tradizione giudaica presente nella

Mishnah. Essa era una raccolta di norme e indicazioni

che regolavano la prassi dei fedeli

ebrei, prima trasmesse oralmente e poi codificate

in un testo dal rabbi Jehuda ha-Nasî che

aveva organizzato nel III secolo d.C. il materiale

in 6 “ordini” (seder) e 63 trattati.

Gesù presenta una scandalosa applicazione

di questa norma specifica. Se un ebreo

vuole sottrarsi all’obbligo del mantenimento

dei genitori anziani, può decidere di assumere

una certa somma o un bene prezioso e dichiararlo

korbàn per il tempio, così che non

ne potrà più disporre per i suoi genitori e sarà

libero dall’obbligo filiale. Ovviamente

l’impegno a cui si sottraeva era maggiore, perciò

ne risultava un vantaggio. Anzi, non di rado

questo voto restava solo formale e, quindi,

fittizio e non comportava una reale donazione,

ma era soltanto un mezzo estrinseco

per evadere quell’obbligo morale.

I maestri, scribi e dottori della Legge, erano

consapevoli dell’immoralità di un simile

comportamento, ma consideravano lo stesso

valida la prassi. Gesù, invece, ne denuncia la

perversione religiosa ed etica. Egli, infatti, risale

al cuore della Bibbia, lacerando il velo

ipocrita della casistica e proclama il primato

del Comandamento del Decalogo: «Onora

tuo padre e tua madre» (Esodo 20,12), laddove

quell’“onorare” comportava un impegno

operoso di rispetto, di tutela e di sostegno

della vita familiare (si legga sul tema l’intenso

paragrafo di Siracide 3,1-16).

La conclusione che Cristo appone alla sua

polemica è di indole generale e rivela un atteggiamento

fondamentale della vera religiosità:

«Voi in questo modo annullate la parola di

Dio con la tradizione che avete tramandato

voi» (7,13). Sulla parola divina viene imposta

una norma umana, a un comandamento morale

si sostituisce un precetto legale, alla limpidità

della spiritualità biblica subentra la meschinità

dell’interesse privato, anche se ammantato

di autorizzazioni ufficiali.

Ritorna anche in questo evento della vita di

Gesù l’afflato della fede profetica che impediva

al legalismo e al ritualismo di soffocare

l’anima profonda della religione biblica.

L’interiorità della coscienza e l’impegno di giustizia

e carità debbono sempre avere il primato

sui regolamenti e sui codici sacrali e sociali.

Pubblicato il 08 ottobre 2012 - Commenti (3)

01

ott

La moltiplicazione dei pani, miniatura di Daniele di Uranc, 1433. Manoscritto 4963 foglio 2v. Yerevan (Armenia).

"Tutti mangiarono a sazietà…

Quelli che avevano mangiato

i pani erano cinquemila uomini."

(Marco 6,44)

Questa volta affrontiamo una questione

che potrà sembrare secondaria.

Ci interessiamo dei numeri

nei cui confronti il mondo semitico (ma

non solo) non si comporta con criteri solo

quantitativi, come accade ora a noi, ma

soprattutto qualitativi. Anche chi non ha

una grande assuefazione con la Bibbia sa

che numeri come 3 o 7 o 12 o 40 hanno

spesso valore simbolico e sono segni

di pienezza o perfezione. L’Apocalisse,

al riguardo, è emblematica: tra cardinali,

ordinali e frazionali ci offre ben 283 cifre!

E tutti citano quel passo in cui si afferma

che «il numero della Bestia è 666» (13,18),

che è multiplo del 6 e somma di multipli

del 6 (600 + 60 + 6): esso equivale al 7 “decapitato”

(–1) o il 12 “dimezzato”. Per non

dire poi che – secondo l’antica scienza della

“ghematria” per la quale le lettere alfabetiche

hanno un valore numerico – quel

666 può essere la trascrizione “cifrata” del

nome “Nerone Cesare” in ebraico, NRWN

QSR: N 50 + R 200 +W6 + N 50 + Q100 +

S 60 + R 200 = 666.

Ma stiamo ora all’esempio da noi proposto

con l’indicazione dei fruitori della

prima moltiplicazione dei pani secondo

Marco: 5.000 uomini e Matteo, nel passo

parallelo, aggiunge: «senza contare le

donne e i bambini» (14,21). Marco per la

seconda moltiplicazione dei pani riduce

il pubblico a 4.000 uomini (8,9), dato confermato

da Matteo (15,38), sempre con la

precisazione riguardante donne e bambini

che nell’antico Vicino Oriente non erano

un soggetto giuridico in senso stretto

e, quindi, non entravano nel computo.

Qualche perplessità nasce su questa folla

enorme, tenendo conto che la Galilea era

una regione limitata e Gesù si fermava a

parlare in piccole rade del lago di Tiberiade

o su prati molto ristretti con gruppi locali

abbastanza ridotti. Tra l’altro, l’evangelista

parla di una suddivisione «in gruppi

di 100 e 50» persone (6,40).

Effettivamente bisogna notare che il

numero 1.000 era spesso adottato per

designare semplicemente una grande

quantità difficile da contare, oppure acquistava

il valore simbolico dell’immensità

e persino dell’infinito: Dio, ad esempio

perdona e ama per «mille generazioni»

(Esodo 34,7). Si tratterebbe, allora, solo

della segnalazione di 4 o 5 moltitudini di

persone. Tra l’altro, è curioso notare che

il 1.000 in ebraico è ’elef, vocabolo che indica

anche il “bue” che potrebbe essere

l’unità di misura alimentare per un gruppo

clanico o familiare esteso, come lo era

allora la famiglia patriarcale.

Certo, in alcuni casi siamo in presenza

di numeri reali o almeno legati a dati

documentari, come accade nei censimenti

di Israele nel deserto che aprono

il libro dei Numeri (capp. 1-4): essi, in realtà,

riflettono cifre del periodo in cui il popolo

ebraico era stanziato nella terra promessa,

con probabili ritocchi simbolici, soprattutto

quando si parla delle «migliaia

di Israele» (1,16; vedi 1Samuele 10,19-21),

designazione riservata ai vari clan. Reali

sono, in buona parte, i dati numerici allegati

dal libro di Esdra nel capitolo 2 (ripresi

in Neemia 7,6-72) riguardo ai rimpatriati

da Babilonia. È, però, indubbio che la

trasmissione stessa di simili dati nei vari

codici biblici a noi giunti ha subìto spesso

variazioni e incertezze.

Rimane, comunque, fermo il primato

simbolico di alcune cifre: è, ad esempio, il

caso – nel racconto della moltiplicazione

dei pani – delle ceste avanzate, 12 nel primo

caso, come i dodici apostoli o le tribù

ebraiche; 7 nel secondo caso, come le nazioni

della terra di Canaan (Atti 13,19) o i

sette “diaconi” della solidarietà gerosolimitana

(Atti 6,5). D’altronde, la sazietà e

l’abbondanza sono tipiche del banchetto

messianico.

Pubblicato il 01 ottobre 2012 - Commenti (1)

24

set

"Guarigione dell'ossesso", Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna.

"Aveva dimora fra le

tombe e nessuno riusciva

a tenerlo legato, neanche

con catene... spezzava

le catene e spaccava

i ceppi e nessuno

riusciva a domarlo".

(Marco 5,3-4)

Siamo – stando al racconto di Marco

(5,1-20) – sulla costa orientale

del lago di Tiberiade «nella regione

dei Geraseni» (Matteo parla, invece,

di Gadara, a sud-est dello stesso lago).

Ci troviamo nella Decapoli, area a prevalenza

pagana e quindi “impura”. Ecco

emergere questa figura terribile, una

sorta di mostro che vive o in una necropoli,

tra i morti, oppure sui monti desertici

delle alture del Golan. Appare, così,

un altro segno di “impurità” e negatività,

la morte e il deserto. Quando Gesù

interpella lo “spirito impuro” che travolge

quest’uomo, costui risponde: «Mi

chiamo Legione», un altro elemento negativo

perché rimanda all’oppressione

romana e al suo esercito.

Ma non è finita. Quando Gesù decide

di liberare quest’uomo dagli “spiriti

impuri”, essi domandano e ottengono

di entrare in una mandria di porci

là allevati, tipici animali “impuri” per

la tradizione giudaica. A quel punto il

branco «si precipita dal burrone nel

mare, affogando uno dopo l’altro nel

mare». Il mare (in questo caso il lago:

il linguaggio biblico denomina con un

unico termine le grandi distese d’acqua)

è il simbolo del caos e del male.

La sequenza negativa che regge le fila

del racconto è, dunque, impressionante:

Decapoli, pagani, sepolcri, monti

desertici, spiriti immondi/impuri, Legione,

porci, mare.

Sembra, quindi, di essere in presenza

di una sorta di compendio del male

del mondo, del demoniaco che avvelena

la storia ma anche dell’idolatria,

perché Isaia descrive così gli idolatri:

«Abitano nei sepolcri, passano la notte

in nascondigli, mangiano carne suina e

cibi impuri... bruciano incenso sui morti

e sui colli insultano il Signore»

(65,4.7). Qual è, allora, il significato da

assegnare a questa narrazione, sia nella

sua realtà storica sia nel suo valore

esemplare? Innanzitutto il ritratto, offerto

dall’evangelista, di quello sventurato,

lo delinea come un pazzo furioso:

non si può legarlo perché reagisce brutalmente,

è autolesionista perché si percuote

con pietre, urla in modo sconclusionato

giorno e notte. Una volta sanato

da Gesù è, invece, tratteggiato come

«seduto, vestito e sano di mente» (5,15).

Fin qui per quanto riguarda l’evento

storico, ossia la guarigione di un malato

mentale, così come Gesù sanerà un

ragazzo epilettico, scendendo dal monte

della Trasfigurazione (9,14-29). Ma

qual è il valore ulteriore che l’evangelista

assegna a questo fatto? La risposta

deve tener conto proprio di tutti gli elementi

negativi che abbiamo prima elencato

e dell’antica convinzione di Israele,

secondo cui le sindromi più gravi

presupponevano una colpa personale

o una possessione demoniaca. La vicenda,

allora, diventa una narrazione

esemplare per celebrare la vittoria di

Cristo sul male in tutte le sue forme:

egli è, infatti, riconosciuto come «Figlio

del Dio altissimo» (5,7), trionfante sulle

forze oscure, sia fisiche sia morali, che

tormentano la storia umana.

Pubblicato il 24 settembre 2012 - Commenti (2)

17

set

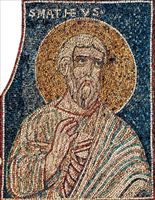

San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.

"Per quelli che

sono fuori tutto

avvienein parabole

affinchéguardino, sì,

ma non vedano,

ascoltino, sì, ma non

comprendano..."

(Marco 4,11-12)

«Così che non si convertano e

venga loro perdonato!»: finisce

con questa fosca clausola

la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo

di Marco riguardo alla funzione delle

parabole che egli sta raccontando. Paradossale

è proprio questa definizione

della finalità delle parabole, espressa

con quell’“affinché” che indica appunto

uno scopo da raggiungere. Forse che

Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,

che è anche il suo modo più comune

di insegnare, per offuscare la

mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli

la conversione («così che non si

convertano») e il relativo perdono dei

peccati («e non venga loro perdonato»)?

La frase, in verità, si basa su una citazione

del profeta Isaia che, nel giorno della

sua vocazione, aveva ricevuto questo

monito: «Rendi insensibile il cuore di

questo popolo, rendilo duro d’orecchi e

acceca i loro occhi, e non veda con gli

occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda

col cuore, né si converta così da

essere guarito!» (6,10).

Dobbiamo proprio partire da questa

citazione per comprendere le dure parole

di Cristo che sembrerebbero smentire

la finalità salvifica della sua predicazione.

È chiaro il contenuto dell’appello rivolto

a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto

degli Israeliti, un fenomeno scontato

e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi

sono in realtà equivalenti a indicativi:

si adotta questa forma per

mostrare quale sarà il risultato della

predicazione profetica, che Dio certamente

non vuole, ma che gli è già nota

ed è inserita nel suo disegno di salvezza.

Questo progetto salvifico, però, continuerà

lo stesso e si attuerà giudicando il peccato

e l’indurimento del cuore e salvando

chi si convertirà e compirà il bene.

L’imperativo non è, quindi, un invito

a operare in quella linea negativa, bensì

è un modo per rappresentare in forma

efficace che neanche il male sfugge

al piano divino, che non esiste una divinità

negativa che si oppone all’unico Signore,

come insegnava il dualismo religioso

(Dio del bene contro il dio del male),

che la libertà umana con le sue scelte

perverse non è ignota al Creatore e

non frustra la sua volontà di salvezza.

Nello stesso libro di Isaia si giunge al

punto di porre anche il male sotto il comando

divino: «Sono io che formo la luce

e le tenebre, faccio il bene e provoco

il male» (45,7). Con questa frase così

aspra si vuole soltanto ricordare che

nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;

anche il male e il peccato possono

essere inquadrati nel suo grande disegno

sull’essere e sull’esistere.

Gesù cita, dunque, questa tesi importante

formulata nello scritto isaiano e

quella “finalità” («affinché...») è di tipo

“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale

espressione «affinché si adempia

la Scrittura che dice...». L’evangelista

ne condivide con Gesù (che rimanda

a Isaia) il contenuto: le parabole,

che dovrebbero essere un luminoso

esempio di rivelazione, diventano un

elemento di ostinazione contro Cristo.

Questo, però, non deve impressionare,

perché Dio – che sa anche dal male trarre

un bene – continuerà lo stesso a compiere

l’insediamento del suo Regno.

È interessante vedere come Matteo

abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù

sostituendo alla finale («affinché...»)

una causale più immediata e chiara

(«perché...»). Il messaggio in parabole di

Gesù non è accolto «perché il cuore di

questo popolo è diventato insensibile,

sono diventati duri d’orecchi, hanno

chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).

Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)

10

set

Liberazione di un indemoniato, ex voto. Cesena, Madonna del Monte.

"Nella sinagoga

vi era un uomo

posseduto da uno

spirito impuro.

Cominciò

a gridare:

«Che vuoi da noi,

Gesù Nazareno?

Io so chi tu sei:

il Santo di Dio!»"

(Marco 1,23-24)

Siamo nella cosiddetta “giornata di Cafarnao”:

nell’arco di un giorno e nello

spazio di questa cittadina che s’affaccia

sul lago di Tiberiade, Gesù compie una serie

di atti miracolosi. Uno di questi eventi si svolge

nella sinagoga locale (quella che Giovanni

inserì come fondale per il celebre discorso

di Gesù sul “pane di vita”): all’improvviso

una persona si alza nell’assemblea, mentre

Gesù sta insegnando con grande autorità, e

gli si scaglia contro interpellandolo e apostrofandolo

(Marco 1,21-26). Chi travolge

quest’uomo apparentemente normale, facendone

un avversario di Cristo?

In lui agisce un’inattesa presenza specifica,

sollecitata dalla parallela presenza di Gesù. È

una presenza vitale e personale che interloquisce

con Cristo, paradossalmente riconoscendolo

come «Santo di Dio», rivelandosi quindi come

dotata di una trascendenza e di un’origine

divina. Si ha, perciò, un’epifania di Satana il

quale sa di avere come avversario Dio stesso,

presente e operante in Gesù Cristo. Non

possiamo qui ridurre l’evento a una guarigione

da una malattia grave, come la demenza (Marco

5,1-20) o l’epilessia (9,14-29), casi che in seguito

considereremo e rubricati dagli evangelisti

come possessioni diaboliche.

Sappiamo, infatti, che nell’antico Vicino

Oriente si era inclini a porre sotto l’insegna

del demoniaco tutto il negativo della storia:

le malattie fisiche, le devianze psichiche, gli

influssi sociali nefasti, il peccato personale, il

male in generale. Qui, invece, si ha una presenza

personale specifica; è l’incontro con un

essere misterioso che si erge contro Cristo dichiarandosi

suo avversario; con lui Gesù ingaggia

un duello che si risolve con un comando

efficace e salvatore: «Esci da quest’uomo!».

E, in finale, l’urlo che si ode rappresenta il grido

di sconfitta di Satana. La salvezza non viene

da formule e gesti esoterici, da filtri o pozioni

magiche, ma solo da un ordine autorevole

e operativo di Cristo.

Al centro di questo racconto non c’è, quindi,

lo “spirito impuro”, il diavolo, ma Cristo liberatore

dal male. Il cristianesimo rigetta ogni

forma di dualismo che veda come arbitri della

storia e dell’essere due divinità antitetiche: il

demonio non è il principio del male che combatte

il principio divino del bene. Satana (in

ebraico “avversario”) è inferiore a Dio ed è

da lui controllato e dominato. Anche se, dunque,

la sua presenza dev’essere ridimensionata,

il diavolo (in greco, “colui che divide”) è un

essere personale che agisce con forza. Certo,

l’uso del termine “persona” è per lui un po’ improprio,

perché si tratta di un concetto positivo,

usato anche per Dio (ad esempio, le tre

“persone” della Trinità).

Satana è, invece, l’antitesi di Dio, nel quale

l’essere persona è pienezza assoluta; è l’antitesi

anche dell’uomo, la cui persona dovrebbe

essere segno di intimità, di donazione, di

amore. Lo scrittore francese agnostico André

Gide scriveva: «Se il diavolo potesse, direbbe:

Io sono colui che non sono». E curiosamente

lo stesso autore concludeva: «Non credo nel

diavolo; ma è proprio quello che il diavolo

spera: che non si creda in lui». A lui farà eco

Giovanni Papini quando diceva che «l’ultima

astuzia del diavolo fu quella di spargere la voce

della sua morte».

Pubblicato il 10 settembre 2012 - Commenti (2)

24

nov

Riposo dei cavatori di Baccio Maria Bacci (1888-1974). Firenze, Galleria d'arte moderna.

" Vegliate!

Non sapete

quando il padrone

di casa ritornerà:

se a sera

o a mezzanotte.

Giungendo

all'improvviso,

non vi trovi

addormentati! "

(Marco 13,35-36)

Lunga più del giorno sembra la notte, con le sue tenebre. Lo sa bene il sofferente insonne, come confessa Giobbe: «Notti di ansia mi sono ormai riservate. Se mi corico, dico: Quando è ora di alzarsi? La notte è sempre più lunga e io sono stanco di rigirarmi fino all’alba» (7,3-4). Isaia, come è noto, ha “sceneggiato” dal vivo questa estensione soffocante attraverso il dialogo di due sentinelle: «Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? L’altra sentinella risponde: Viene il mattino, ma poi ancora la notte... » (21,11-12). Per questo era invalso l’uso di dividere l’arco della notte in “veglie”, in pratica in turni di guardia.

Gli Ebrei ne contavano tre di quattro ore ciascuna. Marco, invece, nel frammento dall’atmosfera molto tesa che abbiamo proposto, adotta il sistema di computo in vigore presso i Romani. Essi suddividevano la notte in quattro “veglie” di tre ore: si iniziava con la «sera», in greco opsé, a cui subentrava la «mezzanotte» (mesonýktion); si sentiva poi il «canto del gallo» (alektorofonía) ed ecco, infine, l’alba, il proí. Gesù, però, introduce su questa sequenza temporale un bozzetto narrativo. Siamo in un palazzo, il padrone è andato lontano, ma ormai è sulla via del ritorno. Ignota e imprevedibile è la durata della “veglia” notturna al termine della quale il signore si presenterà al portone. I servi devono, quindi, “vegliare”.

Questo verbo ricorre in apertura alla scenetta: «Vegliate», in greco gregoréite! E ritorna anche nell’appello-applicazione finale che Gesù fa al quadretto delineato: «Quello che dico a voi, lo dico a tutti: gregoréite, vegliate! » (13,37). Appare, così, una dimensione significativa della predicazione di Gesù, quella dell’urgenza per una scelta da compiere: «Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo» (Matteo 24,44). Spesso nella predicazione attorno a questo passo evangelico si fa riferimento alla morte, che è un ospite che non s’annuncia. In realtà, Gesù rimanda al suo passaggio che avviene nella storia e nel presente e che esige una decisione netta. Potremmo evocare un’altra mirabile scenetta, quella dipinta dall’Apocalisse: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (3,20).

In questa luce si intuisce come il sonno sia il segno dell’indifferenza, anzi, del rifiuto di un impegno serio e operoso. Se è vero che la tenebra è simbolo del male e del peccato, è evidente che chi si adagia nel suo grembo facendosi accogliere e cullare diventa «figlio delle tenebre», cioè succube dell’empietà e dell’immoralità. Continuerà san Paolo, commentando idealmente le parole di Cristo: «Voi, però, non siete nelle tenebre... perché siete figli della luce e del giorno. Noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo, allora, come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri!» (1Tessalonicesi 5,4-6).

Ma l’Apostolo è convinto di una necessità che vale anche per i cristiani che si lasciano lambire dal torpore: «È ormai tempo di svegliarsi dal sonno, perché adesso la salvezza è vicina... La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce!» (Romani 13,11-12).

Pubblicato il 24 novembre 2011 - Commenti (1)

|

|