15

ott

Gesù guarisce un cieco, affresco, scuola cassinese. Sant'Angelo in Formis, Capua.

"Quegli, alzando gli occhi, diceva:

«Vedo la gente, perché vedo

come degli alberi che camminano»".

(Marco 8,24)

Ambientato a Betsaida (in aramaico “casa

dei pescatori”), la patria degli apostoli

Pietro, Andrea e Filippo, villaggio situato

sul lago di Tiberiade, questo miracolo

piuttosto sorprendente mette in scena un Gesù

che non riesce a guarire un cieco se non attraverso

due interventi successivi.

È solo Marco a

narrarci questo episodio dal carattere storico

e simbolico al tempo stesso. Storico, perché

non si sarebbe mai inventato un atto miracoloso

che mostra un Gesù incapace di guarire

di primo acchito, ma costretto a ripetere l’operazione

sul malato. Simbolico, per la tipologia

del paziente e il contesto che assegna all’evento

un probabile significato ulteriore.

Iniziamo con la vicenda concreta. Secondo

la tradizionale convinzione per la quale si assegnava

alla saliva un potere terapeutico, Gesù

spalma la sua saliva sugli occhi di un cieco, come

farà a Gerusalemme con un caso congenito

analogo (Giovanni 9,6).

Impone poi le mani sul

malato e attende l’esito che è, però, piuttosto

imprevisto: il cieco comincia, sì, a vedere ma

confessa di intuire le figure umane in maniera

confusa, come se fossero alberi in movimento.

Cristo, allora, ripete l’imposizione delle mani

«ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano

vedeva distintamente ogni cosa» (Marco

8,25).

Segue il monito, frequente nel Vangelo

di Marco, di evitare ogni pubblicità al gesto:

«Non entrare nemmeno nel villaggio», impone

Gesù all’ex cieco (8,26).

Espressione dell’umanità di Cristo che si

lega alle tradizioni mediche popolari e che

rivela persino una difficoltà operativa, questo

racconto ha, però, su di sé un velo simbolico

suggestivo. Innanzitutto per la sindrome

in questione, la cecità.

Certo, il fenomeno era

in sé fisico, derivante anche dalle infezioni

oftalmiche purulente, provocate o aggravate

dal sole incandescente, dal sudiciume, dal

vento che sollevava polvere. Per questo sono

molteplici le guarigioni evangeliche di ciechi

(Matteo 9,27-32; 20,29-34; Marco 10,46-52;

Luca 18,35-43; Giovanni 9,1-7).

Ma è facile intuire che, essendo la luce

un simbolo di Dio (1Giovanni 1,5) e di Cristo

(Giovanni 8,12), la liberazione dalla cecità

acquista un senso più profondo, messianico,

tant’è vero che lo stesso Gesù, nel

suo discorso programmatico nella sinagoga

di Nazaret, non esita ad attribuire a sé

il passo isaiano secondo il quale la sua

missione comprendeva anche il ridare «la

vista ai ciechi» (Luca 4,18), impegno che ribadirà

come proprio e specifico ai discepoli

del Battista venuti a interrogarlo come

Messia (Matteo 11,5).

L’episodio del cieco di Betsaida – a causa

del contesto che contiene subito dopo la

confessione di Pietro, il quale proclama Gesù

come il Cristo, ma che registra anche le

incertezze della folla per la quale Gesù è il

Battista o Elia o uno dei profeti redivivi – potrebbe

anche comprendere un’allusione alla

difficoltà nel “vedere” della fede. Essa

può attraversare una fase preparatoria,

quella appunto che intuisce confusamente

in Gesù un profeta che ritorna sulla scena

di Israele. Ma alla fine raggiunge la piena luce,

come accade a Pietro che, secondo Marco

(8,29), vede in lui “il Cristo”, ossia il Messia,

e secondo Matteo (16,16) ancora di più:

«il Cristo, il Figlio del Dio vivente».

Pubblicato il 15 ottobre 2012 - Commenti (1)

01

ott

La moltiplicazione dei pani, miniatura di Daniele di Uranc, 1433. Manoscritto 4963 foglio 2v. Yerevan (Armenia).

"Tutti mangiarono a sazietà…

Quelli che avevano mangiato

i pani erano cinquemila uomini."

(Marco 6,44)

Questa volta affrontiamo una questione

che potrà sembrare secondaria.

Ci interessiamo dei numeri

nei cui confronti il mondo semitico (ma

non solo) non si comporta con criteri solo

quantitativi, come accade ora a noi, ma

soprattutto qualitativi. Anche chi non ha

una grande assuefazione con la Bibbia sa

che numeri come 3 o 7 o 12 o 40 hanno

spesso valore simbolico e sono segni

di pienezza o perfezione. L’Apocalisse,

al riguardo, è emblematica: tra cardinali,

ordinali e frazionali ci offre ben 283 cifre!

E tutti citano quel passo in cui si afferma

che «il numero della Bestia è 666» (13,18),

che è multiplo del 6 e somma di multipli

del 6 (600 + 60 + 6): esso equivale al 7 “decapitato”

(–1) o il 12 “dimezzato”. Per non

dire poi che – secondo l’antica scienza della

“ghematria” per la quale le lettere alfabetiche

hanno un valore numerico – quel

666 può essere la trascrizione “cifrata” del

nome “Nerone Cesare” in ebraico, NRWN

QSR: N 50 + R 200 +W6 + N 50 + Q100 +

S 60 + R 200 = 666.

Ma stiamo ora all’esempio da noi proposto

con l’indicazione dei fruitori della

prima moltiplicazione dei pani secondo

Marco: 5.000 uomini e Matteo, nel passo

parallelo, aggiunge: «senza contare le

donne e i bambini» (14,21). Marco per la

seconda moltiplicazione dei pani riduce

il pubblico a 4.000 uomini (8,9), dato confermato

da Matteo (15,38), sempre con la

precisazione riguardante donne e bambini

che nell’antico Vicino Oriente non erano

un soggetto giuridico in senso stretto

e, quindi, non entravano nel computo.

Qualche perplessità nasce su questa folla

enorme, tenendo conto che la Galilea era

una regione limitata e Gesù si fermava a

parlare in piccole rade del lago di Tiberiade

o su prati molto ristretti con gruppi locali

abbastanza ridotti. Tra l’altro, l’evangelista

parla di una suddivisione «in gruppi

di 100 e 50» persone (6,40).

Effettivamente bisogna notare che il

numero 1.000 era spesso adottato per

designare semplicemente una grande

quantità difficile da contare, oppure acquistava

il valore simbolico dell’immensità

e persino dell’infinito: Dio, ad esempio

perdona e ama per «mille generazioni»

(Esodo 34,7). Si tratterebbe, allora, solo

della segnalazione di 4 o 5 moltitudini di

persone. Tra l’altro, è curioso notare che

il 1.000 in ebraico è ’elef, vocabolo che indica

anche il “bue” che potrebbe essere

l’unità di misura alimentare per un gruppo

clanico o familiare esteso, come lo era

allora la famiglia patriarcale.

Certo, in alcuni casi siamo in presenza

di numeri reali o almeno legati a dati

documentari, come accade nei censimenti

di Israele nel deserto che aprono

il libro dei Numeri (capp. 1-4): essi, in realtà,

riflettono cifre del periodo in cui il popolo

ebraico era stanziato nella terra promessa,

con probabili ritocchi simbolici, soprattutto

quando si parla delle «migliaia

di Israele» (1,16; vedi 1Samuele 10,19-21),

designazione riservata ai vari clan. Reali

sono, in buona parte, i dati numerici allegati

dal libro di Esdra nel capitolo 2 (ripresi

in Neemia 7,6-72) riguardo ai rimpatriati

da Babilonia. È, però, indubbio che la

trasmissione stessa di simili dati nei vari

codici biblici a noi giunti ha subìto spesso

variazioni e incertezze.

Rimane, comunque, fermo il primato

simbolico di alcune cifre: è, ad esempio, il

caso – nel racconto della moltiplicazione

dei pani – delle ceste avanzate, 12 nel primo

caso, come i dodici apostoli o le tribù

ebraiche; 7 nel secondo caso, come le nazioni

della terra di Canaan (Atti 13,19) o i

sette “diaconi” della solidarietà gerosolimitana

(Atti 6,5). D’altronde, la sazietà e

l’abbondanza sono tipiche del banchetto

messianico.

Pubblicato il 01 ottobre 2012 - Commenti (1)

17

set

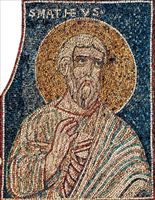

San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.

"Per quelli che

sono fuori tutto

avvienein parabole

affinchéguardino, sì,

ma non vedano,

ascoltino, sì, ma non

comprendano..."

(Marco 4,11-12)

«Così che non si convertano e

venga loro perdonato!»: finisce

con questa fosca clausola

la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo

di Marco riguardo alla funzione delle

parabole che egli sta raccontando. Paradossale

è proprio questa definizione

della finalità delle parabole, espressa

con quell’“affinché” che indica appunto

uno scopo da raggiungere. Forse che

Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,

che è anche il suo modo più comune

di insegnare, per offuscare la

mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli

la conversione («così che non si

convertano») e il relativo perdono dei

peccati («e non venga loro perdonato»)?

La frase, in verità, si basa su una citazione

del profeta Isaia che, nel giorno della

sua vocazione, aveva ricevuto questo

monito: «Rendi insensibile il cuore di

questo popolo, rendilo duro d’orecchi e

acceca i loro occhi, e non veda con gli

occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda

col cuore, né si converta così da

essere guarito!» (6,10).

Dobbiamo proprio partire da questa

citazione per comprendere le dure parole

di Cristo che sembrerebbero smentire

la finalità salvifica della sua predicazione.

È chiaro il contenuto dell’appello rivolto

a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto

degli Israeliti, un fenomeno scontato

e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi

sono in realtà equivalenti a indicativi:

si adotta questa forma per

mostrare quale sarà il risultato della

predicazione profetica, che Dio certamente

non vuole, ma che gli è già nota

ed è inserita nel suo disegno di salvezza.

Questo progetto salvifico, però, continuerà

lo stesso e si attuerà giudicando il peccato

e l’indurimento del cuore e salvando

chi si convertirà e compirà il bene.

L’imperativo non è, quindi, un invito

a operare in quella linea negativa, bensì

è un modo per rappresentare in forma

efficace che neanche il male sfugge

al piano divino, che non esiste una divinità

negativa che si oppone all’unico Signore,

come insegnava il dualismo religioso

(Dio del bene contro il dio del male),

che la libertà umana con le sue scelte

perverse non è ignota al Creatore e

non frustra la sua volontà di salvezza.

Nello stesso libro di Isaia si giunge al

punto di porre anche il male sotto il comando

divino: «Sono io che formo la luce

e le tenebre, faccio il bene e provoco

il male» (45,7). Con questa frase così

aspra si vuole soltanto ricordare che

nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;

anche il male e il peccato possono

essere inquadrati nel suo grande disegno

sull’essere e sull’esistere.

Gesù cita, dunque, questa tesi importante

formulata nello scritto isaiano e

quella “finalità” («affinché...») è di tipo

“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale

espressione «affinché si adempia

la Scrittura che dice...». L’evangelista

ne condivide con Gesù (che rimanda

a Isaia) il contenuto: le parabole,

che dovrebbero essere un luminoso

esempio di rivelazione, diventano un

elemento di ostinazione contro Cristo.

Questo, però, non deve impressionare,

perché Dio – che sa anche dal male trarre

un bene – continuerà lo stesso a compiere

l’insediamento del suo Regno.

È interessante vedere come Matteo

abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù

sostituendo alla finale («affinché...»)

una causale più immediata e chiara

(«perché...»). Il messaggio in parabole di

Gesù non è accolto «perché il cuore di

questo popolo è diventato insensibile,

sono diventati duri d’orecchi, hanno

chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).

Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)

02

ago

Sacra parentela, dipinto originario della Germania, circa 1500. Philadelphia, Museum of Art.

"Gesù chiese

ai farisei: «Che

cosa pensate

del Cristo?

Di chi è figlio?».

Gli risposero:

«Di Davide»".

(Matteo 22,41-42)

Questa volta non sono i suoi avversari

a punzecchiare Gesù, come

accade ripetutamente nella pagina

del capitolo 22 di Matteo, una pagina

costellata di “controversie”, ossia di

polemiche con farisei e sadducei. Ora è

lui stesso che provoca i farisei riuniti

in un’assemblea, rivolgendo loro il quesito

che abbiamo citato, apparentemente

banale. Non era, infatti, noto a

tutti i lettori della Bibbia che il Messia

sarebbe disceso dal filo genealogico davidico?

Ricordiamo che la parola “Cristo”

è la versione greca dell’ebraico

“Messia” (Mashiah) che significa “consacrato”,

e che “figlio” è usato spesso in

senso lato per indicare un discendente.

Dov’è, dunque, la difficoltà?

Essa è da cercare nel prosieguo della

discussione. Gesù, infatti, mette sul tappeto

del dibattito un celebre Salmo messianico,

il 110, ritenuto opera di Davide

come si evince dal titolo che gli era stato

apposto: «Di Davide. Salmo». L’inno,

composto dal famoso sovrano considerato

appunto dalla tradizione come

l’antenato del Messia, «mosso dallo Spirito

» (22,43), inizia con un oracolo divino

che è così introdotto: «Disse il Signore

[Yhwh Dio] al mio Signore [il re Messia]

». Segue l’oracolo: «Siedi alla mia destra,

finché io ponga i tuoi nemici sotto

i tuoi piedi». Davide, quindi, chiama il

Messia «mio signore». Facile è l’obiezione

di Cristo: «Se dunque lo chiama “Signore”

come può essere suo figlio?»

(22,44-45). Se il Messia-Cristo è “figlio

di Davide”, come può Davide definirlo

suo “Signore” e quindi a lui superiore?

I farisei si trovano impastoiati in

una disputa di taglio rabbinico, un genere

nel quale peraltro eccellevano.

Gesù li avviluppa nella stessa rete che essi

più di una volta avevano teso contro

di lui con i loro quesiti. A questo punto,

però, ci si attenderebbe di vedere come

Gesù – qui raffigurato nella veste di un

rabbí giudaico – riesca a risolvere la contraddizione

tra un Messia contemporaneamente

figlio e Signore di Davide, secondo

l’analisi appena fatta del Salmo

110. La conclusione di Matteo è spiazzante:

«Nessuno era in grado di rispondergli

e, da quel giorno, nessuno osò

più interrogarlo» (22,46). Marco, che ambienta

questa scena nell’area del tempio

di Gerusalemme, senza introdurre i

farisei come interlocutori, conclude semplicemente:

«la folla numerosa lo ascoltava

volentieri» (12,37).

La risposta a quell’apparente contraddizione

è ovviamente possibile solo

in sede cristiana. Per il giudaismo,

infatti, il Messia rimane creatura umana

e come tale non potrà essere definito

“Signore”. Nel cristianesimo il Cristo

ha certamente una reale dimensione

storica e, quindi, è ancorato nella

sua umanità a una discendenza, quella

davidica, attestata dalla genealogia

che lo stesso Matteo pone in apertura

al suo Vangelo: «Genealogia di Gesù

Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo

» (1,1). Egli è, dunque, realmente «figlio

[discendente] di Davide», legato alla

linea della promessa messianica

(2Samuele 7; Salmo 89). Ma contemporaneamente

è figlio di Dio e, in questa

luce, è “Signore” di Davide. Il mistero

centrale del cristiano, l’Incarnazione,

risolve dunque anche l’enigma del Salmo

110, posto da Gesù all’attenzione

dei farisei.

Pubblicato il 02 agosto 2012 - Commenti (2)

19

mag

Vaso, colombe e uva, mosaico in San Vitale a Ravenna

"Io sono la via, la verità, la vita.

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me."

(Giovanni 14,6)

«Preso il boccone, Giuda subito uscì.

Ed era notte...». Su Gerusalemme,

dunque, si stende il velo delle tenebre

e Giuda, il traditore – dopo aver partecipato

a quell’ultima cena durante la quale

Gesù gli aveva espresso un estremo gesto di

attenzione offrendogli il “boccone dell’ospite”,

segno di cordialità –, s’avvia di corsa per

le strade deserte della città santa a consumare

il suo tradimento. In quella «grande sala,

arredata e già apparecchiata, al piano superiore

» di una casa gerosolimitana (Marco

14,15), era salito Gesù con i suoi discepoli. Là

aveva celebrato la cena pasquale e poi, uscito

Giuda, aveva iniziato a parlare.

Quella sarebbe stata l’ultima sera della sua vita terrena. Le sue parole, perciò, acquistavano il sapore di un testamento. Giovanni, l’evangelista, ha rielaborato quei discorsi secondo uno stile che è stato chiamato “a ondate” perché, come accade ai flutti della risacca sul litorale che ricoprono lo stesso spazio in forme sempre diverse, così i temi dominanti, la fede e l’amore, ritornano ripetutamente su sé stessi, ma costantemente con tonalità e sfumature differenti. Facciamo solo due citazioni. L’una è per la fede, che è comunione con Cristo: «Io sono la vera vite, voi i tralci. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da sé stesso, se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci» (Giovanni 15,1.4-5).

L’altra citazione è sull’amore: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri... Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (13,34; 15,12).

Ora, però, la nostra analisi si concentra sulla frase che abbiamo scelto e proposto. Gesù ha fatto balenare ai suoi amici ciò che lo attende, la morte e il successivo ingresso nell’orizzonte divino, promettendo che là avrebbe preparato un posto anche per loro. Tommaso, il “dubbioso”, gli obietta: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». E la risposta di Cristo è in quella potente affermazione che abbiamo citato. Essa si apre con quell’«Io sono» che vale molto di più di una semplice copula verbale perché, come spesso avviene nel quarto Vangelo (si legga, ad esempio, Giovanni 8,58), si rimanda alla solenne autopresentazione di Dio nel roveto ardente al Sinai: «Io sono colui che sono» (Esodo 3,14).

A quella premessa gloriosa si collegano tre titoli che s’inanellano tra loro. Infatti, Cristo è «la via» per raggiungere il Padre proprio perché è «la verità», ossia la rivelazione perfetta del mistero di Dio. Attraverso lui, perciò, «conoscerete la verità che vi farà liberi » (8,32). I nostri passi avanzeranno verso quell’orizzonte di luce, guidati dalla parola di Gesù che è «verità».

Ma egli è anche «la vita» che non perisce, l’essenza stessa di Dio, ed è per questo che, stando uniti a lui in pienezza – appunto come i tralci al tronco della vite – noi saremo ammessi all’intimità vitale con Dio, il Padre, Signore della vita. Mettiamoci, allora, sulla strada che egli ci rivela e, stretti a lui, raggiungeremo la luce eterna e divina: «Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (8,12).

Pubblicato il 19 maggio 2011 - Commenti (0)

23

gen

Maestro di scuola del Nuovo Mondo, opera di Diego Rivera, murales, 1928, Città del Messico

"Mi guardai attorno: ed ecco non c’era nessuno, nessuno che fosse capace di consigliare, nessuno da interrogare per

avere risposta." (Isaia 41,28)

Avrà pure un significato il fatto che uno dei doni dello Spirito Santo sia proprio il “consiglio”, ossia la guida offerta alla ricerca, alla domanda, all’attesa umana. Non per nulla il crescere del bambino avviene attraverso una batteria di domande che egli scatena nei confronti dell’adulto perché lo aiuti a decifrare il senso della realtà.

Similmente la scienza si regge e si sviluppa proprio sulla base di interrogativi ai quali si cerca di dare risposta. Ed è sempre nella stessa linea che si spiegano quei “Perché?” angosciati che i sofferenti lanciano verso il cielo, in attesa di un’indicazione di significato che giustifichi tanta amarezza e l’apparente assurdità del dolore.

La missione dell’educatore è, pertanto, indispensabile, come lo è quella del padre, del maestro, del sapiente, del sacerdote, del consigliere, del direttore spirituale e così via. Egli, certo, non deve sostituirsi al discepolo o al figlio, ma aiutarlo a inoltrarsi sui sentieri della vita, del pensiero e dell’azione.

Giustamente un famoso pensatore politico francese, Montesquieu (1689-1755), ammoniva lo scrittore che «non bisogna mai esaurire un argomento al punto tale che al lettore non resti nulla da fare. Non si tratta di far leggere ma di far pensare», vale a dire ricercare e proseguire in proprio, per cui il motto del vero “consigliere” dovrebbe essere quello del Battista: «Bisogna che lui, Cristo [nel nostro caso, il discepolo o il figlio], cresca e che io diminuisca» (Giovanni 3,30).

Questa lunga premessa ci introduce nel frammento suggestivo che abbiamo proposto, estraendolo da una delle prime pagine di quel profeta anonimo del VI secolo a.C., il cui scritto è entrato nei capitoli 40-55 del libro del grande Isaia e per questo è stato denominato il Secondo Isaia.

Egli sta puntando l’indice contro una piaga costante di Israele, quella dell’idolatria. Il fascino di una religiosità più accomodante non può cancellare il vuoto che essa lascia nell’anima. Agli idoli il profeta indirizza questa accusa implacabile: «Voi siete un nulla, la vostra opera non vale niente... Vento e vuoto sono gli idoli» (41,24.29). In particolare essi non sono in grado di indicare un percorso, non sanno certo annunziare il futuro, aprendo prospettive verso le quali orientare l’impegno presente. Essi appunto non possono né consigliare né guidare, non sanno proporre scelte giuste né esortare al bene, incitare, incoraggiare gli infelici.

Per questo, il Secondo Isaia fa balenare un vuoto che è segno dell’abbandono da parte del vero Dio nei riguardi dell’umanità: l’assenza dei profeti autentici, che sono le guide, quasi le fiaccole che conducono nelle tenebre verso una meta di salvezza, evitando i precipizi. È un po’ il ritratto dei nostri giorni, privi di padri e di maestri, tempi nei quali ci si lascia catturare dalla propaganda e dalla pubblicità, dai luoghi comuni e dalla deriva della massa. Scriveva san Paolo al suo discepolo Timoteo: «Verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dar ascolto alla verità per volgersi alle favole» (2Timoteo 4,3-4).

Pubblicato il 23 gennaio 2011 - Commenti (0)

09

gen

Ecce Homo, Antonello da Messina (1430 ca.-1479), Novara, Broletto.

"Il mio Servo non griderà né urlerà, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà la canna incrinata, né spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. "

(Isaia 42,2-3)

Entra in scena presentato da Dio stesso. Non ha un nome, né una genealogia,ma soltanto un titolo, Servo, in ebraico’ebed, che non è indizio di inferiorità, ma espressione di una dignità, diremmo noi, quasi di ministro. Egli appare all’improvviso in un capitolo, il 42, del libro di Isaia: siamo in quelle pagine – che vanno dal capitolo 40 al 55 – assegnate dagli studiosi a un autore diverso rispetto al grande profeta dell’VIII secolo a.C. e che è stato denominato convenzionalmente “il Secondo Isaia”.

Costui era vissuto nel momento arduo ed esaltante del VI secolo a.C., quando il re di Persia, Ciro, spazzato via l’impero babilonese, aveva concesso a Israele di ritornare dall’esilio alla terra dei padri.

La domanda è ora spontanea: chi è questo personaggio che sale alla ribalta in quattro

canti incastonati nei capitoli 42; 49; 50 e 53 del rotolo profetico di Isaia? Tante sono le

identificazioni tentate, sia individuali (un profeta? Geremia? Mosè? Un maestro di sapienza?), sia collettive (Israele stesso, oppure gli Ebrei fedeli che ora stanno per rimpatriare?). Proprio perché soprattutto nell’ultimo dei quattro canti il volto del Servo è segnato dai tratti della sofferenza e la sua è una missione sacrificale, la tradizione cristiana non ha avuto esitazione nell’intravedere in quella figura i tratti del Messia, naturalmente applicati al Cristo della passione, morte e risurrezione.

Noi ora fissiamo lo sguardo su uno dei primi lineamenti di quel Servo che potremmo

riassumere in una parola: la mitezza. Sembra, infatti, di sentire già echeggiare l’appello

di Gesù: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete

il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Il mio giogo

è, infatti, dolce e il mio carico leggero» (Matteo 11,28-30). Tre sono le immagini che descrivono la mitezza del Servo.

Innanzitutto la sua non è la voce potente e inquietante degli antichi profeti: il suo è, in

verità, un annunzio di liberazione e di salvezza, non di giudizio e di condanna. Egli non

punta l’indice nella piazza contro le ingiustizie, ma con pazienza passa quasi di casa in casa per convincere e convertire.

Ecco, allora, gli altri due simboli suggestivi e trasparenti: la canna incrinata non è da lui

gettata via, ma riaggiustata e riutilizzata; lo stoppino che sta sfrigolando e crepitando

perché senza olio non viene brutalmente spento, ma di nuovo alimentato perché ritorni

a sfavillare. È un atto d’amore nei confronti di ciò che sembra destinato alla rovina. È

quell’andare in cerca della pecora perduta, è quell’abbracciare il figlio smarrito e ritornato a casa, è quell’atteggiamento che Gesù costantemente testimonierà con le sue parole e le sue azioni.

Pubblicato il 09 gennaio 2011 - Commenti (0)

19

dic

"Spezzerannole loro spade per farne aratri, trasformeranno le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra. "

(Isaia 2,4)

L’orizzonte planetario è attraversato da un movimento: da ogni angolo della terra si mettono in moto processioni di popoli che convergono verso un monte. Non è il più alto né il più famoso, eppure esso è come un faro di luce che irradia i suoi bagliori sulla distesa delle regioni e dei continenti. Quei flussi umani giungono ai piedi della montagna, ed ecco che dalla sua vetta, ove si leva un tempio, esce personificata la parola di Dio che va incontro all’umanità in ricerca.

Di fronte a questa presenza le genti che sono accorse lasciano cadere a terra spade e lance che hanno recato con sé per difendersi dagli altri popoli a loro estranei. Gli artigiani prendono quelle armi e le forgiano in aratri e falci, ossia in strumenti di sviluppo pacifico. Ormai si chiudono le scuole di guerra e si aprono centri di studio e di ricerca per il bene dell’umanità; le pianure non sono più campi di battaglia, ma terreni coltivati, agli armamenti sono subentrati gli armenti.

Abbiamo voluto “sceneggiare” una delle grandi pagine di quel Dante della poesia ebraica e vertice dei profeti d’Israele che è Isaia. È facile sciogliere il significato della parabola. Il suo è, infatti, un inno dedicato a Sion, la sede del tempio di Gerusalemme e della casa di Davide, quindi della presenza divina nello spazio, nella storia e nella Parola (la Tôrah, la Legge e la rivelazione del Signore).

La speranza di questa convergenza planetaria verso il vero Dio per l’edificazione di un

mondo di pace è collocata dal profeta «alla fine dei giorni» (2,2).

È, perciò, una meta sperata come fine ultimo della vicenda umana, ma già ora si deve cominciare a costruire questo ordine di serenità, di collaborazione, di sviluppo. E in prima fila dovrebbero essere proprio i fedeli. Esclama, infatti, Isaia nella conclusione del suo cantico-visione (1,1): «Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore» (2,5). Naturalmente questo affresco grandioso ha due connotati che meritano una sottolineatura particolare.

Da un lato, la pace-shalôm, che non è solo cessazione delle ostilità tra i popoli, ma anche

inaugurazione di una nuova era di armonia e di benessere, apre il sipario sul regno del Messia, un regno di giustizia e di pace, di difesa dei poveri e di fraternità. È ciò che Isaia dipingerà nelle due pagine stupende di 9,1-6 e 11,1-9, due testi da meditare, cari alla tradizione natalizia cristiana che li applica a Cristo e alla sua opera. Un forte messaggio di speranza nel futuro e di attesa fiduciosa.

D’altro lato, affiora qui quella linea universalista che serpeggerà in vari passi della letteratura profetica e sapienziale d’Israele e che avrà una sua celebrazione ultima nella visione neotestamentaria. A questo proposito vorremmo evocare solo un annuncio presente proprio nel libro di Isaia, ma appartenente a un autore posteriore che si è voluto mettere sotto il patronato del grande profeta di Giuda. Anche questo oracolo è collocato «in quel giorno», equivalente, in pratica, alla formula isaiana «alla fine dei giorni»: «In quel giorno Israele sarà il terzo con l’Egitto e l’Assiria [le due superpotenze d’allora], una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti così: Benedetto sia l’Egiziano mio popolo, l’Assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità» (19,24-25).

Pubblicato il 19 dicembre 2010 - Commenti (0)

|

|