05

gen

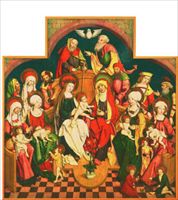

Genealogia Sacra. Germania, 1500 ca. Filadelfia, Philadelphia Museum of Art. Olio su pannello, cm 158,7x150,5. John G. Johnson Collection.

"In principio era

il Logos

e il Logos era

presso Dio

e il Logos

era Dio...

E il Logos carne

divenne

e pose la sua

tenda in mezzo

a noi".

(Giovanni 1, 1.14)

Abbiamo lasciato intenzionalmente la

parola greca del testo originario nel celebre

passo biblico che proponiamo ai

nostri lettori.

Logos significa “parola, verbo,

discorso”, indica la comunicazione tipica

dell’essere umano. Nella Bibbia, però, come

ben sappiamo, la “parola” è qualcosa di più

di quello che intendiamo noi occidentali: essa

è anche l’azione con cui esprimiamo noi

stessi, perciò il termine ebraico dabar designa

contemporaneamente la parola e l’atto.

Non per nulla, nelle prime righe della Sacra

Scrittura, leggiamo: «Dio disse: Sia la luce! E

la luce fu» (Genesi 1,3). La parola divina esprime

la persona stessa e l’opera del Creatore.

In questa luce è arduo tradurre quel Logos

che apre il prologo innico del Vangelo di Giovanni.

Goethe, il famoso poeta tedesco, nel

suo Faust fa tentare al protagonista diverse

versioni che cerchino di esprimere le varie iridescenze

di quel vocabolo greco: in tedesco,

certo, è Wort, ossia “parola”, ma è anche Sinn,

“significato” dell’essere e dell’esistere; è Kraft,

“potenza” efficace e creatrice; e alla fine è Tat,

cioè “atto”, evento pieno e perfetto, anzi persona

in Cristo.

L’Evangelista, quindi, tratteggia il

mistero divino, glorioso e trascendente del Figlio

di Dio che è «presso Dio ed è Dio».

C’è, però, una svolta radicale che si manifesta

in un incrocio tra due realtà che la cultura

greca vedeva in opposizione, quasi in collisione

tra loro, così da essere reciprocamente

repellenti. Il Logos diventa sarx, “carne”.

Ora, quest’altro termine greco definisce la fragilità

della creatura, il suo essere finita, caduca,

mortale, legata al tempo e allo spazio.

Ecco,

allora, quello che potremmo chiamare lo

scandalo dell’Incarnazione. Il Logos divino,

perfetto, infinito ed eterno diventa sarx, la

“carne” umana, limitata, votata alla sequenza

temporale, imprigionata nello spazio. Gesù,

il Figlio di Dio, sarà appunto vincolato a

una cultura, a una lingua, a un modo di vivere

sociale, a un territorio e a un’epoca storica

circoscritta. La sua realtà profonda di Logos

divino è quasi compressa e umiliata fino

all’esperienza della morte, che è per eccellenza

la nostra carta d’identità di creature racchiuse

in un perimetro di tempo e spazio.

È ciò che esprimeva san Paolo in un inno

incastonato nella Lettera ai Filippesi: «Cristo

Gesù, pur essendo di natura divina..., svuotò

sé stesso, assumendo la condizione di

servo, divenendo come gli uomini e presentandosi

in forma umana; umiliò sé stesso facendosi

obbediente fino alla morte e alla

morte di croce» (2,6-8). Ed è ciò che a suo modo

ha cantato anche uno scrittore agnostico

come l’argentino Jorge Luis Borges in una

sua poesia pubblicata nel 1969 e intitolata appunto

Giovanni 1,14: «Io che sono l’È, il Fu e

il Sarà / accondiscendo al linguaggio / che è

tempo successivo... / Vissi prigioniero di un

corpo e di un’umile anima. / Appresi la veglia,

il sonno, i sogni, / l’ignoranza, la carne, /

i tardi labirinti della mente, l’amicizia degli

uomini / e la misteriosa dedizione dei cani. /

Fui amato, compreso, esaltato e appeso a

una croce». Un antico testo apocrifo cristiano

metteva in bocca a Gesù queste parole: «Io, il

Signore, divenni piccolo per potervi ricondurre

in alto, donde siete caduti».

Pubblicato il 05 gennaio 2012 - Commenti (2)

22

dic

L’adorazione dei Magi, lastra marmorea della tomba di Severa (300 ca.) dalle catacombe di Priscilla a Roma. Vaticano, Museo Pio Cristiano.

"Lo vedo,

ma non ora;

lo contemplo,

ma da lontano:

una stella spunta

da Giacobbe,

uno scettro sorge

da Israele".

(Numeri 24,17)

In un mondo in cui la magia raccoglieva sotto il suo manto molteplici espressioni spirituali, culturali e folcloristiche, la figura del mago Balaam – del quale si hanno tracce anche in testimonianze extrabibliche – aveva un rilievo particolare. Assegnato dal racconto del libro dei Numeri ora al popolo degli Aramei, ora a quello degli Ammoniti, Balaam incrocia la vicenda di Israele in marcia verso la terra promessa, dopo aver lasciato alle spalle l’oppressione egiziana. Questa massa di fuorusciti ha ormai raggiunto le steppe di Moab in Transgiordania. Battaglieri e pronti a tutto, accompagnati dalla fama di popolo protetto da un Dio potente, gli Israeliti seminano il panico tra gli indigeni moabiti e ammoniti.

Costoro decidono di ricorrere non tanto alle armi quanto piuttosto alla magia, e il re Balak di Moab interpella appunto Balaam perché, con le sue efficaci maledizioni, riesca ad arrestare questa orda di invasori. Ma ecco la grande sorpresa: con tutta la sua buona volontà, il mago non riesce a emettere se non benedizioni, divenendo paradossalmente un “profeta” di Israele, malgrado sé stesso, il suo desiderio e l’attesa del suo committente, il sovrano moabita. Il racconto dei capitoli 22-24 del libro dei Numeri è vivacissimo e, data la sua arcaicità, rivela anche qualche spunto favolistico, come quello dell’asina parlante la quale si schiera, anch’essa, dalla parte degli Ebrei (22,22-35).

Affidiamo ai nostri lettori l’impegno di seguire integralmente quella narrazione, soffermandosi soprattutto sui quattro oracoli di benedizione che Balaam pronunzia, in luogo delle attese maledizioni (23,7-10; 23,18-24; 24,3-9; 24,15-24). Nell’ultimo oracolo incontriamo il passo che proponiamo ora, un testo divenuto celebre per la rilettura messianica che ha subito nel giudaismo. Lo sguardo del mago-profeta si allunga verso un futuro ancora nebuloso e lontano e là egli intravede due segni, una stella e uno scettro, simboli regali.

La stella mattutina “Lucifero” era lo stemma ideale del re di Babilonia (Isaia 14,12). Ecco che la traduzione antica del nostro frammento ebraico nella lingua più popolare in epoca successiva, cioè l’aramaico, ha questa resa della prima immagine: «Un re spunta da Giacobbe». La stella si è trasformata in un sovrano, il re Messia. Così accadrà per Cristo, svelato ai Magi (ideali colleghi di Balaam) da una stella, e definito nell’Apocalisse «stella radiosa del mattino» (22,16). La luce, simbolo divino, accompagnerà anche il canto messianico di Isaia: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (9,1).

Più immediato è il valore simbolico dello scettro, segno dell’autorità regale. Ma anche qui l’antica versione aramaica, riflettendo la tradizione giudaica, traduce invece di “scettro”: «Un messia sorge da Israele». Era ciò che balenava già nella benedizione che il patriarca Giacobbe aveva riservato alla tribù di Giuda dalla quale sarebbe nato Davide e, quindi, il re messianico: «Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli» (Genesi 49,10). Abbiamo, così, nelle parole di quel remoto mago d’Oriente un bagliore che anche i cristiani leggono, come gli Ebrei, quasi fosse il ritratto del Messia. Solo che per i cristiani quella stella e quello scettro rimandano a una persona precisa, Gesù Cristo, figlio di Maria, figlio di Dio.

Pubblicato il 22 dicembre 2011 - Commenti (2)

15

dic

Presentazione al tempio di Pietro Cavallini (1240 C.-1320 C.), Storie di Maria. Roma, Santa Maria in Trastevere.

"Egli è qui

per la caduta

e la risurrezione

di molti in Israele,

come segno

di contraddizione!

Anche a te

una spada

trapasserà

l'anima".

(Luca 2,34-35)

Un grande romanziere vittoriano inglese, Anthony Trollope (1815-1882), pone sulle labbra di un prete, mister Harding, protagonista dell’opera Il custode, le parole di Simeone, «uomo giusto e timorato di Dio», dopo aver capito che, vecchio e invalido, non potrà più suonare l’amato violoncello. Infatti, ne tocca le corde, ma riesce solo a trarne «un lagno bassissimo, di breve durata, a intervalli». Allora, «con un dolce sorriso» intona quel canto: «Signore, ora lascia che il tuo servo vada in pace!». In realtà, l’inno di Simeone, divenuto il noto Nunc dimittis del latino della liturgia serale della Compieta, non è un addio crepuscolare e malinconico, bensì un saluto festoso all’alba messianica che sta per schiudersi proprio in quel bambino che egli reca tra le braccia.

La scena è negli occhi di tutti, anche attraverso le mille riprese dell’arte nei secoli. Simeone è là, nel tempio di Sion, come una presenza orante. Egli incarna la speranza messianica dell’Israele fedele ed è lo Spirito profetico a muoverlo verso quella modesta famigliola che è salita al santuario per adempiere alla legge biblica del riscatto del primogenito, consacrato al Signore secondo la norma codificata nel capitolo 13 del libro dell’Esodo. Le sue sono innanzitutto parole di lode e di benedizione a Dio per la felicità che gli ha concesso di poter accogliere il Messia: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace... perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza » (Luca 2,29-30).

Ma subito dopo, sempre nello Spirito dei profeti, la sua voce si fa severa e si proietta verso la distesa della storia futura in un oracolo di giudizio e di salvezza. Quel bambino entrerà nell’umanità come un «segno di contraddizione », una sorta di spada – come dirà lo stesso Gesù (Luca 12,51) – che taglia di netto il flusso degli eventi e genera opposizione e persino il rigetto aggressivo. Anche se enfatica, com’era nel suo stile, è suggestiva la definizione che di Cristo ha formulato lo scrittore Giovanni Papini: «il più grande Rovesciatore, il supremo Paradossista, il Capovolgitore radicale e senza paura». L’umanità non potrà evitarne il confronto, per amarlo o per detestarlo. Ininterrottamente saremo costretti a rispondere a quella sua domanda: «Ma voi chi dite che io sia?» (Matteo 16,15).

L’oracolo di Simeone contiene, però, un altro messaggio indirizzato alla madre di Gesù. L’immagine della spada che trafigge l’anima di Maria è parallela alla lancia che trapassa il costato di suo Figlio crocifisso e darà origine alla popolare iconografia della Vergine addolorata col cuore trafitto da una o sette spade. Ma qual è il significato di quell’annunzio terribile? Anticamente alcuni scrittori cristiani, come Origene, pensavano alla spina della tentazione che si incuneava nella fede pura di Maria, di fronte alla croce: si ripeteva per lei la prova di Satana nei riguardi di Cristo. Altri giungevano al punto di ipotizzare anche per lei il martirio! In realtà, il senso è limpido ed è proprio nella stessa linea dell’annuncio rivolto al suo Bambino.

La madre sarà nel cuore della lotta pro e contro Cristo. Anche lei si troverà al centro di quella “contraddizione” ove si scontreranno i cuori. San Paolo è illuminante quando definisce la croce di Gesù come «scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma anche potenza di Dio e sua sapienza per coloro che sono chiamati, Giudei e Greci» (1Corinzi 1,23-24). Maria sarà accanto al Figlio anche in quel momento supremo in cui, perdendolo nella morte, lo ritroverà nella Chiesa, corpo del Cristo glorioso, di cui diverrà madre.

Pubblicato il 15 dicembre 2011 - Commenti (3)

08

dic

Pentecoste, dal Lezionario del Vangelo e delle Epistole (Lezionario di St. Trond, Belgio), metà del XII secolo. New York, The Pierpont Morgan Library.

"Effonderò su ogni persona il mio Spirito:

diverranno profeti i vostri figli e figlie,

i vostri anziani faranno sogni,

i vostri giovani avranno visioni,

su schiavi e schiave effonderò

il mio Spirito".

(Gioele 3,1-2)

Potremmo idealmente appendere questo testo al centro di un filo che ha due estremi. Il primo è retto da un picchetto piantato nel deserto del Sinai e reca questa dichiarazione- auspicio di Mosè: «Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!» (Numeri 11,29). Era la reazione della grande guida di Israele all’impulsiva richiesta del giovane Giosuè, il suo futuro successore, che esigeva una censura nei confronti di due ebrei che non erano nella lista dei settanta anziani, il senato costituito da Mosè e investito dallo spirito profetico: anche su quei due, però, «si era posato lo spirito del Signore» (11,26).

L’altro estremo è, invece, legato a Gerusalemme. È il giorno di Pentecoste e l’apostolo Pietro ha davanti a sé la folla che l’ascolta e che è attraversata dallo Spirito Santo, capace di unire tutti nella stessa fede nonostante la diversità delle origini e la differenza delle lingue. Pietro inizia un discorso e spontaneamente applica subito all’evento l’antico oracolo di Gioele (Atti 2,14-21). Di questo profeta si conosce ben poco e la sua collocazione cronologica per la maggior parte degli studiosi è nel periodo successivo all’esilio babilonese, forse nel V secolo a. C. Il suo libretto è nettamente diviso in due quadri, così da diventare un dittico.

La prima scena è occupata da un’invasione di cavallette, simile a un esercito assalitore, flagello endemico dell’agricoltura del Vicino Oriente, presagio di carestia a causa della loro famelica voracità nei confronti delle coltivazioni. Il popolo si affida, allora, al Signore perché, come Sovrano del creato, fermi questa piaga (capitoli 1-2). Il secondo quadro, che occupa i capitoli 3-4, è invece dipinto con colori apocalittici e con lo sguardo puntato verso il «giorno del Signore», il tempo del giudizio finale sul male e sull’iniquità, ma anche aurora di una nuova èra. Sull’umanità, allora, si stenderà lo Spirito divino quasi come un nuovo soffio vitale che attraverserà l’intero popolo, raffigurato in tutte le sue articolazioni generazionali (padri e figli) e sociali (anziani, giovani e schiavi). È una trasfigurazione radicale della comunità che diventa un popolo di profeti, cioè di testimoni della parola di Dio al mondo. È ciò che si proclama anche per i battezzati cristiani nella celebrazione del sacramento che li consacra re, sacerdoti e profeti. È quella trasformazione interiore che aveva cantato il profeta Ezechiele: «Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore di carne» (11,19)

Un’ultima annotazione. Per descrivere lo spirito profetico Gioele usa due segni per noi forse sorprendenti e passibili di equivoco: «i sogni e le visioni». Ora, questo è un simbolo per indicare un tipo di conoscenza – quello appunto mistico, della profezia e della fede – differente dalla nostra logica puramente razionale, un po’ come accade in sogno. Era stato Dio stesso a dichiarare: «Se ci sarà tra voi un profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò a lui» (Numeri 12,6). Per questo il profeta era chiamato anche «Veggente », perché il suo occhio spirituale penetrava nel mistero divino con uno sguardo nuovo e diverso rispetto alla semplice contemplazione della realtà esteriore.

Pubblicato il 08 dicembre 2011 - Commenti (2)

01

dic

Giudizio Universale, angelo con tromba, scuola cassinese. Capua, Sant’Angelo in Formis

" Il Signore,

alla voce

dell'arcangelo

e al suono della

tromba di Dio,

discenderà

dal cielo.

E prima

risorgeranno

i morti in Cristo

e quindi noi,

ancora vivi,

saremo rapiti

con loro..."

(1 Tessalonicesi 4,16-17)

Ora è la seconda città della Grecia, importante

nodo stradale e commerciale,

ricca di monumenti bizantini. Allora

era la capitale della Macedonia e san Paolo

ricordava con piacere l’accoglienza fraterna

che gli avevano riservato i pagani, ma con

amarezza anche la dura reazione degli Ebrei

là residenti, che avevano contro di lui ordito

una sommossa popolare costringendolo a

una fuga indecorosa (Atti 17,1-10). Il fedele

discepolo Timoteo aveva poi recato all’Apostolo,

che si trovava a Corinto, notizie della

neonata Chiesa tessalonicese e dei suoi primi

problemi. Paolo aveva deciso, allora, di inviare

un messaggio a quella comunità, «da leggersi

a tutti i fratelli».

È l’anno 51: è questo il primo scritto paolino

a noi giunto e quasi certamente il primo

testo (cronologicamente parlando) del Nuovo

Testamento. A chi vorrà leggerlo integralmente

verranno incontro tonalità differenti.

C’è il registro autobiografico dei ricordi, segnato

dalla nostalgia, aperto però alla speranza

di un nuovo incontro. C’è il filone teologico

che si sviluppa attorno a tre temi:

l’amore fraterno, il mistero pasquale di Cristo

e la sua parousía o ritorno finale a suggello

della storia. C’è, poi, anche il tema morale

e pastorale: l’Apostolo, in 5,12-28, esorta la

comunità a vivere un’esistenza cristiana perfetta

e pura e lo fa attraverso una sequenza

di quattordici imperativi.

Il nostro frammento testuale si innesta

nel filone teologico, affrontando il tema del

ritorno di Cristo alla fine della storia. Lo scenario

che san Paolo tratteggia è, però, modulato

sul linguaggio apocalittico a quel

tempo dominante che ricorreva a immagini,

metafore e simboli. Così, stando sul vago,

cerca di risolvere un quesito che rodeva l’anima

dei cristiani tessalonicesi, convinti che

quell’ultimo evento fosse imminente. Essi

domandavano: in quell’istante supremo in

cui risorgeranno coloro che sono morti in pace

e in comunione con Cristo, i cristiani ancora

vivi quale sorte avranno?

L’Apostolo ricalca l’apparato delle visioni

epifaniche apocalittiche: cori celesti, trombe

divine, vortici, nubi, cieli squarciati. Non è,

quindi, una descrizione puntuale, ma una

rappresentazione simbolica di quel passaggio

dal tempo all’eterno, dallo spazio terreno

all’infinito di Dio. I morti e gli ancora viventi

entreranno nell’orizzonte trascendente:

ai Corinzi, poi, dirà che «non tutti dovremo

morire [in quel momento estremo], tutti

però saremo trasformati» (1Corinzi 15,51).

Soddisfatta questa curiosità dei Tessalonicesi,

ciò che a Paolo preme è ribadire che il destino

di tutti i fedeli è quello di «andare incontro

al Signore... e così essere per sempre

con lui» (4,17).

Per completezza dobbiamo, però, aggiungere

una nota conclusiva. Contro l’eccitazione

di coloro che, convinti dell’imminenza di

quel momento ultimo, abbandonavano le loro

responsabilità e i quotidiani impegni terreni,

Paolo raccomanda di «fare tutto il possibile

per vivere in pace, occupandosi delle

proprie cose e lavorando con le proprie mani,

come vi abbiamo ordinato, conducendo

una vita decorosa di fronte agli estranei [i

non credenti], senza aver bisogno di nessuno

» (4,11-12). In passato abbiamo già avuto

occasione di registrare come questo appello

sia andato a vuoto, perché – nella Seconda

Lettera che egli indirizzerà ai cristiani di Tessalonica

– l’Apostolo sarà costretto a rivolgere

loro una tirata d’orecchi ricordando che

«chi non vuole lavorare, neppure mangi!» (si

legga 2Tessalonicesi 3,6-15).

Pubblicato il 01 dicembre 2011 - Commenti (2)

24

nov

Riposo dei cavatori di Baccio Maria Bacci (1888-1974). Firenze, Galleria d'arte moderna.

" Vegliate!

Non sapete

quando il padrone

di casa ritornerà:

se a sera

o a mezzanotte.

Giungendo

all'improvviso,

non vi trovi

addormentati! "

(Marco 13,35-36)

Lunga più del giorno sembra la notte, con le sue tenebre. Lo sa bene il sofferente insonne, come confessa Giobbe: «Notti di ansia mi sono ormai riservate. Se mi corico, dico: Quando è ora di alzarsi? La notte è sempre più lunga e io sono stanco di rigirarmi fino all’alba» (7,3-4). Isaia, come è noto, ha “sceneggiato” dal vivo questa estensione soffocante attraverso il dialogo di due sentinelle: «Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? L’altra sentinella risponde: Viene il mattino, ma poi ancora la notte... » (21,11-12). Per questo era invalso l’uso di dividere l’arco della notte in “veglie”, in pratica in turni di guardia.

Gli Ebrei ne contavano tre di quattro ore ciascuna. Marco, invece, nel frammento dall’atmosfera molto tesa che abbiamo proposto, adotta il sistema di computo in vigore presso i Romani. Essi suddividevano la notte in quattro “veglie” di tre ore: si iniziava con la «sera», in greco opsé, a cui subentrava la «mezzanotte» (mesonýktion); si sentiva poi il «canto del gallo» (alektorofonía) ed ecco, infine, l’alba, il proí. Gesù, però, introduce su questa sequenza temporale un bozzetto narrativo. Siamo in un palazzo, il padrone è andato lontano, ma ormai è sulla via del ritorno. Ignota e imprevedibile è la durata della “veglia” notturna al termine della quale il signore si presenterà al portone. I servi devono, quindi, “vegliare”.

Questo verbo ricorre in apertura alla scenetta: «Vegliate», in greco gregoréite! E ritorna anche nell’appello-applicazione finale che Gesù fa al quadretto delineato: «Quello che dico a voi, lo dico a tutti: gregoréite, vegliate! » (13,37). Appare, così, una dimensione significativa della predicazione di Gesù, quella dell’urgenza per una scelta da compiere: «Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo» (Matteo 24,44). Spesso nella predicazione attorno a questo passo evangelico si fa riferimento alla morte, che è un ospite che non s’annuncia. In realtà, Gesù rimanda al suo passaggio che avviene nella storia e nel presente e che esige una decisione netta. Potremmo evocare un’altra mirabile scenetta, quella dipinta dall’Apocalisse: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (3,20).

In questa luce si intuisce come il sonno sia il segno dell’indifferenza, anzi, del rifiuto di un impegno serio e operoso. Se è vero che la tenebra è simbolo del male e del peccato, è evidente che chi si adagia nel suo grembo facendosi accogliere e cullare diventa «figlio delle tenebre», cioè succube dell’empietà e dell’immoralità. Continuerà san Paolo, commentando idealmente le parole di Cristo: «Voi, però, non siete nelle tenebre... perché siete figli della luce e del giorno. Noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo, allora, come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri!» (1Tessalonicesi 5,4-6).

Ma l’Apostolo è convinto di una necessità che vale anche per i cristiani che si lasciano lambire dal torpore: «È ormai tempo di svegliarsi dal sonno, perché adesso la salvezza è vicina... La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce!» (Romani 13,11-12).

Pubblicato il 24 novembre 2011 - Commenti (1)

17

nov

Duccio di Buoninsegna (1260 ca.-1318), Maestà, cimasa, apparizione sul monte di Galilea. Siena, Museo dell’Opera Metropolitana

" Andate e fate

discepoli tutti

i popoli...

Ecco, io sono con

voi tutti i giorni,

sino alla fine

del mondo "

(Matteo 28,19-20)

Sono, queste, le ultime delle 18.278 parole

greche di cui si compone il Vangelo di

Matteo, gli ultimi dei suoi 1.070 versetti,

nell’ultimo dei 28 capitoli. In quell’«io sono

con voi» si può facilmente sentire un’eco

dell’«Emmanuele, Dio-con-noi», che aveva

aperto il Vangelo durante il racconto della nascita

di Gesù (1,23). La scena che conclude lo

scritto matteano è grandiosa e ha come fondale

il «monte che Gesù aveva indicato» ai suoi

discepoli, la cui fede è ancora vacillante («essi,

però, dubitavano»). Sappiamo quanto caro

all’evangelista sia il monte come simbolo

evocativo di quell’altra montagna sacra, culla

di Israele, il Sinai: non per nulla egli aveva

ambientato il primo dei cinque discorsi di Gesù

proprio su un monte di Galilea (5,1).

Ora i discepoli sono ancora in Galilea e davanti

a loro non c’è più soltanto quel maestro

che aveva vissuto, mangiato e parlato

con loro, ma il Risorto, e questo non è più un

semplice incontro ma una “cristofania”, cioè

un’apparizione pasquale, un’epifania di

“missione” (28,16-20). Infatti, le parole che

Cristo destina a questi undici apostoli titubanti

(«essi dubitavano», annota infatti

l’evangelista) sono un vero e proprio programma

missionario che si distenderà nei secoli

interpellando tutta la Chiesa. In questo

impegno non appare solo il sacramento

dell’iniziazione cristiana, quello dell’ingresso

nella fede pasquale, ossia il Battesimo, ma

anche l’insegnamento dei precetti di Cristo

che regolano l’intera esistenza del fedele.

Ormai si configura anche l’apertura universalistica

che valica le frontiere di Israele: «Fate

discepoli [si noti questa espressione che è ben

diversa da un semplice “ammaestrare”, come

talora si traduce] tutti i popoli». Si professa anche

la fede trinitaria: il Battesimo è amministrato

«nel nome del Padre, del Figlio e dello

Spirito Santo». Si proclama – evocando un passo

del profeta Daniele (7,14) – la signoria cosmica

di Cristo, il Pantokrator, come dirà la

tradizione greca successiva, cioè il sovrano di

tutto l’essere: «A me è stato dato ogni potere

in cielo e sulla terra». Ecco, infine, quella promessa

di essere sempre con noi ogni giorno,

sino alla meta finale dell’aiôn, un termine greco

che di per sé rimanda al tempo storico ma

anche a ciò che è in esso, vale a dire il mondo

e l’umanità. L’idea è, quindi, diversa rispetto

a una pura e semplice «fine del mondo». Si

tratta piuttosto della meta finale verso cui

converge la storia della salvezza; è il fine

più che la fine, è un approdo di pienezza.

Forse Matteo, le cui origini giudaiche affiorano

ininterrottamente nelle sue pagine, allude

alla ripartizione della storia in sette ère, suggerita

dalla tradizione apocalittica.

Ciascuna di esse comprendeva un arco di

mille anni, cifra ovviamente simbolica per

evocare un’immensa distesa di tempo. Si ricalcavano,

così, i sette giorni simbolici della

creazione, come è descritta nel capitolo 1 della

Genesi. Il Cristo risorto si erge, quindi, solenne

su tutta la sequenza della storia che

da Adamo giunge fino al momento estremo

quando «Cristo sarà tutto in tutti» (Colossesi

3,11). Egli si leva, possente e glorioso come

il Risorto dipinto da Piero della Francesca,

sulla sua Chiesa che ora è solo «un piccolo

gregge» di undici dubbiosi, ma che è destinata

ad allargarsi al mondo. E domina anche su

tutto il Vangelo di Matteo che ha celebrato

«Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo

» (1,1), ma anche «Emmanuele, che significa

Dio-con-noi» (1-23).

Pubblicato il 17 novembre 2011 - Commenti (1)

10

nov

Giona nella bocca della balena di Petrus Gilberti, inizio del XV secolo. Londra, British Library.

" Le acque mi

hanno sommerso

fino alla gola,

l'abisso mi ha

avvolto,

l'alga si è avvinta

al mio capo...

Ma tu fai risalire

dalla fossa

la mia vita,

Signore, mio Dio!"

(Giona 2,6-7)

«Salvami o Dio, l’acqua mi giunge alla

gola! Affondo in un abisso di

fango, non trovo un appiglio, sto

scivolando in acque profonde, travolto dalla

corrente!». Così urla il Salmista (69,2-3), anticipando

il grido di Giona che nel ventre del

grosso pesce che l’aveva inghiottito, simile a

una tomba, lanciava una supplica estrema a

Dio, modulata appunto sui testi salmici e incastonata

nel capitolo 2 di quel delizioso libretto.

Esso è, come si intuisce dal ricorso al

meraviglioso, una sorta di parabola che ha

per protagonista un profeta, Giona, il cui nome

in ebraico significa “colomba”, anche se

in realtà egli è più simile a un falco a causa

della sua chiusura mentale, ostile com’è

all’apertura verso i nemici.

La colomba, tra l’altro, era l’animale sacro alla

dea Ishtar, il cui santuario più acclamato era

situato proprio a Ninive, la capitale dell’Assiria,

alla quale il profeta era stato inviato in missione

dal Signore. Il segno cuneiforme che indica

questa città, tradizionale nemica di Israele, era

quello della casa e del pesce. E il pesce, come è

noto, è al centro del racconto, trasformato dalla

tradizione popolare in una balena, accolta anche

dal Pinocchio di Collodi. In realtà, il pesce

mostruoso – si pensi al Leviatan del libro di

Giobbe (40,25-41,26) – è simbolo del mare,

del caos acquatico che attenta alla vita, e

quindi è segno anche del giudizio divino.

Il profeta, renitente alla chiamata divina

che lo vorrebbe inviare a predicare proprio a

Ninive, si imbarca su una nave diretta all’antipodo,

cioè a Tarsis, forse l’attuale Gibilterra

o la Sardegna. Non manca neppure un pizzico

d’ironia quando si descrive Giona, ignaro

della tempesta che si è scatenata, mentre russa

pacificamente; al contrario, i marinai pagani

«pieni di timore verso il Signore, offrono

sacrifici e voti» (1,16) perché egli plachi il fortunale

marino. La storia dell’arte si è impossessata

di questa narrazione affascinante, rielaborandola

in mille forme, spesso sulla scia

dell’applicazione fatta da Gesù che, dalla permanenza

di tre giorni del profeta nel ventre

del pesce, aveva tratto «il segno di Giona»,

simbolo del sepolcro pasquale e della sua risurrezione

(Matteo 12,39-40).

Ma il libretto biblico vuole illustrare un’altra

tesi: è l’invito a spezzare il guscio dell’integralismo

e a condividere l’universalismo

della misericordia divina che abbraccia anche

il tradizionale nemico di Israele, l’Assiria

idolatra e persecutrice. Giona controvoglia è costretto

a predicare la conversione ai Niniviti e

con irritazione ne scopre l’esito positivo perché

quei pagani si pentono e cambiano vita, mentre

il profeta sperava in un’ostinazione che

avrebbe scatenato il giudizio divino. Con amarezza

giunge al punto di criticare un Dio troppo

«misericordioso e clemente, longanime e di

grande amore, che si lascia impietosire dopo

aver minacciato il giudizio» (4,2).

Alla fine, attraverso una parabola, quella

del ricino e del verme – che invitiamo a leggere

nel capitolo 4 del libro –, il Signore interpella

e ammonisce questo profeta ottuso e

chiuso nelle sue idee (e tutti coloro che sono

simili a lui) con un interrogativo che suggella

il racconto: «Giona, tu ti dai pena per questa

pianta di ricino [seccata e che non ti ripara

più dal caldo]... E io non dovrei aver pietà

di Ninive, la grande città, nella quale vi sono

più di centoventimila abitanti... e una grande

quantità di animali?» (4,10-11).

Pubblicato il 10 novembre 2011 - Commenti (2)

03

nov

Un fariseo, miniatura. Londra, British Library

" Perchè guardi

la pagliuzza

che è nell'occhio

del tuo fratello

e non ti accorgi

della trave che è

nel tuo occhio?"

(Luca 6,41)

«Un discepolo si era macchiato di

una grave colpa. Tutti gli altri reagirono

con durezza condannandolo.

Il maestro, invece, taceva e non reagiva.

Uno dei discepoli non seppe trattenersi e

sbottò: “Non si può far finta di niente dopo

quello che è accaduto! Dio ci ha dato gli occhi!”

Il maestro, allora, replicò: “Sì, è vero,

ma ci ha dato anche le palpebre!”». Siamo

partiti da lontano, con questo apologo indiano,

per commentare una delle frasi più celebri

del Vangelo, dedicata alla falsa correzione

fraterna.

Sappiamo, infatti, che lo stesso Gesù suggerisce

di «ammonire il fratello se commette

una colpa contro di te» (si legga il paragrafo

di Matteo 18,15-18). Ma è inesorabile contro

gli ipocriti che correggono il prossimo per

esaltare sé stessi e, anche in questo caso, è difficile

trovare una più incisiva lezione rispetto

a quella che ci è offerta dalla parabola del fariseo

e del pubblicano (Luca 18,9-14). In tutti

gli ambienti, anche in quelli ecclesiali, ci imbattiamo

in questi occhiuti e farisaici censori

del prossimo, ai quali non sfugge la benché

minima pagliuzza altrui, sdegnati forse

perché la Chiesa è troppo misericordiosa e, a

loro modo di vedere, troppo corriva.

Si ergono altezzosi, convinti di essere investiti

da Dio di una missione, consacrati al servizio

della verità e della giustizia. In realtà, essi

si crogiolano nel gusto sottilmente perverso

di sparlare degli altri e si guardano bene

dall’esaminare con lo stesso rigore la loro

coscienza, inebriati come sono del loro compito

di giudici. Ecco, allora, l’accusa netta di

Gesù: guarda piuttosto alla trave che ti acceca!

«Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci

vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio

di tuo fratello» (6,42). E poche righe prima,

in questo che gli studiosi hanno denominato

il “Discorso della pianura” (parallelo al

“Discorso della montagna” di Matteo), egli

aveva ammonito: «Non giudicate e non sarete

giudicati; non condannate e non sarete condannati;

perdonate e sarete perdonati!» (6,37).

Purtroppo, dobbiamo tutti confessare che

questo piacere perverso di spalancare gli occhi

sulle colpe del prossimo è una tentazione

insuperabile che ci lambisce spesso. Quel racconto

indiano che abbiamo citato in apertura

è accompagnato da un paio di versi di un celebre

e sterminato poema epico indiano, il

Mahabharata, che affermano: «L’uomo giusto

si addolora nel biasimare gli errori altrui,

il malvagio invece ne gode». Bisogna riconoscere

– come ribadiva l’umanista mantovano

Baldesar Castiglione (1478-1529) nel

suo trattato Il Cortegiano – che «tutti di natura

siamo pronti più a biasimare gli errori che a

laudar le cose bene fatte». Ritorniamo, comunque,

a quel discorso di Gesù proposto dal

Vangelo di Luca e riprendiamo un’altra frase

che sia da suggello a questa nostra riflessione

sull’ipocrisia: «Siate misericordiosi come il Padre

vostro è misericordioso» (6,36).

Pubblicato il 03 novembre 2011 - Commenti (3)

27

ott

Due fanciulli, Pablo Picasso (1952), Musée National Picasso, Parigi

" Ero con lui come

una giovane,

ero la sua delizia

ogni giorno,

giocavo davanti a

lui in ogni istante,

giocavo sul globo

terrestre..."

(Proverbi 8,30-31)

«Mentre la beata Umiliana giaceva

nel suo letto, ecco un bambino

di quattro anni, dal volto bellissimo.

Giocava con impegno proprio nella

sua cella davanti a lei che gli disse: “Carissimo

bambino, non sai fare altro che giocare?”.

E il bambino: “Che altro vuoi che faccia?”.

E la beata: “Voglio che tu mi dica qualcosa

di bello su Dio”. E il bimbo: “Credi che

sia bene che uno parli di sé stesso?”. E con

queste parole disparve». Questo episodio

della vita della beata Umiliana de’ Cerchi

(1219-1246), narrato dal suo biografo, fra Vito

da Cortona, ha certamente alla base un’allusione

alla frase evangelica sul diventare

piccoli come bambini per essere grandi nel

Regno dei cieli (Matteo 18,4).

Tuttavia, l’originalità sta nell’applicazione a

Dio stesso dell’immagine del bambino che gioca.

Ora, nel passo biblico che noi abbiamo

estratto da un inno grandioso in cui la Sapienza

divina si autopresenta, si ha una sorprendente

metafora per definirla: è quella da

noi tradotta con «giovane». In realtà, in ebraico

abbiamo un termine che non ricorre altrove

nella Bibbia, ’amôn (si trova, però, due volte

nella variante hamôn) e che potrebbe designare

anche un “architetto, artefice”, ma è possibile

pure la resa “ragazzo, giovane”.

Sia nell’uno sia nell’altro caso la Sapienza

del Creatore – che in questo inno è personificata

sotto i tratti di una figura femminile – sarebbe

raffigurata con simboli che evocano arte,

festa, bellezza. A spingerci verso l’immagine

della ragazza è proprio il verbo successivo

che per due volte parla di “gioco”. Nelle distese

immense dei cieli, negli spazi mirabili

della natura Dio sembra del tutto immerso

in un atto creativo libero e appassionato,

un po’ come accade al bambino quando sta

giocando. Tutte le sue energie intellettuali e

fisiche sono assorbite in quel piacere intimo

e totale. È ciò che si ripete per l’artista quando

è coinvolto nella sua attività creatrice: nulla

lo distrae e il suo spirito e il suo corpo sono

totalmente consacrati all’opera che sta uscendo

dalle sue mani.

Ebbene, non di rado in teologia si è ricorsi

proprio al simbolo del gioco e della creazione

artistica per parlare “analogicamente” di

Dio. Chi conosce qualcosa di questa scienza

sacra avrà sentito parlare, ad esempio,

dell’“analogia estetica” sviluppata dal teologo

svizzero Hans Urs von Balthasar, oppure

di quella “ludica” (cioè legata all’immagine

del gioco) suggerita dall’americano Harvey

Cox. Il gioco puro, senza l’inquinamento

dell’interesse o della violenza come avviene

oggi in certi sport, il gioco innocente e libero

del bambino può essere un’analogia, cioè un

modo umano adatto a descrivere la divinità,

la felicità di Dio e in Dio.

L’abbandono di tutto l’essere che l’artista,

come si diceva, sperimenta nell’istante

creativo si trasforma in un segno visibile

dell’infinita perfezione della mente e

dell’azione del Creatore. C’è, a questo proposito,

un testo molto suggestivo di Lutero

che, ammiccando idealmente al passo del libro

dei Proverbi da noi proposto, così dipinge

la meta ultima della storia e dell’essere:

«Allora l’uomo giocherà con il cielo e con la

terra, giocherà con il sole e con tutte le creature.

Tutte le creature proveranno anche un

piacere immenso, un amore immenso, una

gioia lirica, e rideranno con te, o Signore, e

tu a tua volta riderai con loro».

Pubblicato il 27 ottobre 2011 - Commenti (1)

20

ott

Innamorati sotto un albero in fiore (1859) di John Callcott Horsley, Philadelphia Museum of Art, Filadelfia

" Mi ricordo di te,

dell'affetto della

tua giovinezza,

dell'amore

al tempo del tuo

fidanzamento,

quando mi seguivi

nel deserto,

in una terra

non seminata."

(Geremia 2,2)

«Enlil, le tue molte perfezioni fanno

restare attoniti, la loro natura segreta

è come una matassa arruffata

che nessuno sa dipanare, è un arruffio di

fili di cui non si trova il bandolo». È, questa,

una strofa di un antichissimo inno sumerico

dedicato al dio Enlil, il capo del pantheon

di quella civiltà. Essa ben esprime

una concezione della divinità per certi versi

affine alla visione greca del Fato, un gorgo

oscuro e misterioso che impera sugli stessi

dèi, piegandoli a una logica indecifrabile.

Anche uno dei “bellissimi nomi” di Allah è

“l’inaccessibile” e – sia pure con una prospettiva

teologica ben più alta – l’islam considera

la divinità come invalicabile a ogni

conoscenza intima, che non sia quella negativa

(«Dio non è come...»).

Su tutt’altra traiettoria si muove, invece, la

Bibbia che non solo presenta il Signore come

una persona che può dire: «Io sono», ma anche

ne descrive i sentimenti, le passioni,

l’amore. È il caso di questo stupendo soliloquio

di Dio che ci ha lasciato Geremia: in esso

brillano sia la tenerezza di una relazione tra

due fidanzati, sia l’«affetto» profondo che li

unisce. Il termine ebraico usato, hesed, rimanda

infatti alla fedeltà amorosa che intercorre

tra due innamorati, vincolati tra loro non da

un obbligo legale, bensì da un patto d’amore.

Nello stesso libro profetico si legge questa appassionata

professione d’amore di Dio: «Ti ho

amato di amore eterno, per questo ti conservo

il mio affetto» (31,3).

C’è, però, una nota stonata da registrare. Il

frammento geremiano da noi proposto è incastonato

in un brano che in ebraico è detto rîb,

ossia un “dibattimento processuale”, una “lite

giudiziaria”. Sì, perché in realtà questa

sposa, Israele, così amata, si è rivelata una

donna infedele. Anzi, il profeta usa un’immagine

durissima, “bestiale”: «Come una giovane

cammella leggera e vagabonda, come asina

selvatica, abituata al deserto, ansima

nell’ardore della sua voglia: chi può frenare

la sua brama?» (2,23-24). La metafora è esplicitata

nella sua dimensione religiosa, quando

questa sposa dichiara la sua scelta: «Io amo

gli stranieri, voglio andare con loro!» (2,25).

Gli amanti «stranieri» sono gli idoli. Come è

evidente, la simbologia d’amore viene usata

in tutte le sue iridescenze per descrivere l’esaltante

e travagliato rapporto nuziale tra il Signore

e il suo popolo.

Israele è «una donna infedele a chi la ama»

(3,20), «è sfrontata come una prostituta che

non arrossisce» (3,3), sta in attesa dei suoi

clienti ai crocicchi delle strade «come fa l’arabo

nel deserto» (3,2). Eppure, come dice il nostro

frammento, Dio è pieno di nostalgia

per il passato d’amore vissuto insieme nel

deserto del Sinai. In verità, anche là Israele

aveva tradito, ma il Signore sembra quasi scordare

ogni infedeltà e alonare di luce quella fase

antica, nella speranza di un futuro diverso,

anche perché «egli non mantiene rancore per

sempre né conserva in eterno la sua ira» (3,5).

Ecco, allora, il ripetersi nel capitolo 3 – che fa

parte sempre dello rîb o contesa tra Dio e

Israele – per sette volte del verbo shûb, il “ritornare-

convertirsi” (3,1.7.10.12.14.19.22). È il

desiderio segreto anche del popolo peccatore,

ma è soprattutto l’attesa insonne di Dio: «Ritorna,

Israele ribelle, non ti mostrerò la faccia

sdegnata perché io sono affettuoso e non conserverò

per sempre l’ira» (3,12).

Pubblicato il 20 ottobre 2011 - Commenti (1)

13

ott

San Giovanni evangelista di Antonie Van Dyck (1599-1641). Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

“ Questo è l'amore:

camminare

secondo i suoi

comandamenti.

E il comandamento

che avete appreso

fin dal principio

è questo:

Camminate

nell'amore!"

(2Giovanni 6)

«Dovessi scrivere io un trattato di morale,

avrebbe cento pagine, novantanove

delle quali assolutamente

bianche. Sull’ultima scriverei: conosco un solo

dovere, quello d’amare. A tutto il resto dico no».

Così annotava, nel settembre 1937 nei suoi Taccuini,

lo scrittore ateo francese Albert Camus.

Egli che era, però, un uomo in ricerca coglieva il

cuore della morale cristiana, quell’unico, primo

e fondamentale comandamento che Cristo

ci ha lasciato e che soprattutto l’evangelista

Giovanni ha illustrato, sia attraverso le

parole di Gesù nell’ultima sera della sua vita terrena,

sia con le proprie parole nelle tre Lettere

che recano il suo nome.

Noi abbiamo scelto un frammento della Seconda

Lettera, che è quasi un biglietto di una

manciata di versetti (tredici), così come la Terza

Lettera indirizzata a un non meglio noto Gaio,

un discepolo dell’apostolo, elogiato per la sua

generosa ospitalità verso i missionari cristiani

itineranti. In entrambi i testi l’autore si presenta

come «il Presbitero», l’Anziano, titolo riservato

ai capi delle comunità cristiane e che la tradizione

ha voluto identificare con Giovanni.

Il destinatario, nel nostro caso, è la Chiesa locale,

certamente una comunità dell’Asia Minore,

suggestivamente chiamata «la Signora eletta

da Dio», circondata dai suoi «figli» che sono i fedeli.

Tuttavia, all’orizzonte si intravedono ombre

cupe: «Molti seduttori si sono introdotti nel

mondo: essi non confessano che Gesù Cristo è

venuto nella carne. Costoro sono il seduttore e

l’anticristo!» (versetto 7). Si fa strada quella che

verrà denominata eresia “gnostica” che, volendo

esaltare la purezza spirituale della

“conoscenza” (in greco gnosis) divina, aveva

cancellato la pesantezza della “carne” di

Cristo, giungendo alla negazione dell’Incarnazione,

il mistero cristiano centrale.

San Giovanni, nel prologo innico del suo

Vangelo, era stato netto: il Logos divino, il “Verbo”,

si è fatto sarx, “carne”, in Gesù Cristo

(1,14), inserendosi a pieno titolo nell’umanità.

Ora questa dottrina fondamentale è messa in

crisi. Ma, accanto a questo smarrimento teologico

e ideale, ce n’è un altro morale e pratico: si

sta raffreddando il fuoco dell’amore. Ecco, allora,

l’appello caloroso del passo da noi citato

che evoca «il comandamento nuovo», anzi, «il

mio comandamento», come lo chiamava Gesù,

«che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato

voi» (Giovanni 13,34; 15,12).

Per questo si parla di «un comandamento appreso

fin dal principio», perché ha le sue radici

in Cristo e nel suo lascito spirituale, vincolato

all’esempio stesso della sua donazione nella

morte. Molto intensa è l’immagine che ora «il

Presbitero» presenta ai suoi interlocutori: «camminare

nell’amore». La via è il simbolo della

vita e il cristiano deve avere come insegna

permanente dei suoi giorni e delle sue ore

proprio quella parola, agápe, “amore”, la parola

che brilla negli scritti giovannei e che anche

in questo biglietto affettuoso, sebbene striato

dall’ansia per la degenerazione della fede di

quei cristiani, risplende nell’attesa «di venire

da voi e di poter parlare a viva voce, perché la

nostra gioia sia piena» (versetto 12).

Pubblicato il 13 ottobre 2011 - Commenti (2)

06

ott

Pianto di ragazza (1964), opera di Roy Lichtenstein.

“ Il Signore

Dio eliminerà

la morte

per sempre,

asciugherà

le lacrime

su ogni volto,

farà scomparire

da tutta la terra

l'ignominia

del suo popolo."

(Isaia 25,8)

È noto che il “rotolo” di Isaia è, per così dire,

scritto con più inchiostri e a più mani:

diversi, infatti, sono gli autori profetici

che vi prendono parte e differenti sono i

temi, le tonalità e le coordinate storiche. Ora

noi abbiamo ritagliato un versetto da una

sorta di fascicolo di oracoli, intrecciati a suppliche

e inni, che occupa i capitoli 24-27 del

libro del grande Isaia e che gli studiosi hanno

denominato “l’Apocalisse di Isaia”. Le immagini,

lo stile, i soggetti, infatti, hanno le

caratteristiche di quella particolare letteratura

chiamata “apocalittica” (dal greco apokálypsis,

“rivelazione”), che ha il suo avvio

con il profeta Ezechiele, il suo trionfo con Daniele

e con Zaccaria e che approda nel Nuovo

Testamento con l’Apocalisse di Giovanni.

È significativo che proprio quest’ultimo libro

citi esplicitamente il nostro passo isaiano

nel suo glorioso ritratto della Gerusalemme

nuova e perfetta e lo faccia ben due

volte: «L’Agnello, che sta in mezzo al trono,

sarà il pastore [degli eletti] e li guiderà alle

fonti dell’acqua della vita. E Dio asciugherà

ogni lacrima dai loro occhi... E asciugherà

ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più

la morte né lutto né lamento né affanno perché

le cose di prima sono passate» (Apocalisse

7,17; 21,4). Ritorniamo ora al testo originario,

quello presente nel libro di Isaia. Esso fa

parte di un canto più ampio (25,6-10a) che

ha al centro un simbolo divenuto celebre nella

tradizione giudaica e cristiana.

Lasciamo la parola al profeta: «Il Signore

degli eserciti preparerà per tutti i popoli su

questo monte un banchetto di grasse vivande,

un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti,

di vini raffinati» (25,6). Dio, quindi,

entra in scena come un re che imbandisce

un pranzo ufficiale dal menù prelibato. Sappiamo

che la mensa è un segno di amicizia e

di intimità in tutte le civiltà. Il Signore, perciò,

vuole unirsi idealmente all’intera umanità,

ma lo fa nella sua sede che è il monte

Sion a Gerusalemme.

Per rendere agevole questo afflusso universale

egli deve togliere il velo di nubi che separa

quella vetta, deve eliminare la coltre di tenebra

che come un sudario di morte si stende

sulla terra, così che possa brillare la luce e

tutti possano camminare al suo fulgore.

Quando tutti si sono accomodati ai loro posti

attorno alla mensa, il Signore passa in mezzo

a loro per tergere i segni della sofferenza e

della fatica che contaminano i volti. È un atto

di ospitalità suprema che sfocia in una promessa

assolutamente unica che solo Dio può

fare: «Eliminerà la morte per sempre!».

A questo punto sboccia dalle labbra di tutti

un canto festoso: «Ecco il nostro Dio! In lui abbiamo

sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore

in cui abbiamo sperato; rallegriamoci,

esultiamo per la sua salvezza!» (25,9). È facile

comprendere come questa scena luminosa

e gioiosa sia divenuta il quadro ideale per

raffigurare l’ingresso glorioso del Messia

nella storia. Ma sia anche la rappresentazione

della meta ultima della vicenda umana così

come l’attende la fede biblica, un approdo

nella vita piena e perfetta. È ciò che aveva già

annunziato un altro profeta, Osea, e le sue parole

erano state riprese da san Paolo: «Li strapperò

dalla mano degli inferi, li riscatterò dalla

morte? Dov’è, o morte, la tua peste? Dov’è,

o inferi, il vostro sterminio?» (13,14). Ma il

profeta era ancora scettico; l’Apostolo, invece,

non avrà esitazioni perché commenterà quel

passo così: «Questo corpo corruttibile si rivestirà

di incorruttibilità e questo corpo mortale

di immortalità» (1Corinzi 15,54-57).

Pubblicato il 06 ottobre 2011 - Commenti (2)

29

set

Gesù precipita Satana di Mattia Preti (1613-1699). Napoli, Museo di Capodimonte.

“ La superbia

del tuo cuore

ti ha sedotto...

Anche se,

come aquila,

riesci a porre in

alto il tuo nido,

anche se lo

collocassi tra

le stelle,

di lassù io ti farò

precipitare."

(Abdia 3-4)

«Dovunque egli arrivi, il superbo si

mette a sedere e tira fuori dalla

valigia la sua superiorità». Con

ironia lo scrittore ebreo bulgaro-tedesco Elias

Canetti, Nobel 1981, nel suo libro Un regno di

matite, dipingeva questo che è il primo e fondamentale

vizio capitale che già alligna nel

giardino dell’Eden: «Sarete come Dio» è, infatti,

la promessa che il tentatore fa all’orgoglio

di Adamo. Questa attrazione perversa che

fa dell’Io un dio idolatrico è raffigurata in

modo folgorante anche dall’autore del più

breve di tutti i libri profetici, Abdia, il cui

nome è un emblema, “Servo del Signore”. Di

lui non sappiamo nulla e l’unica pagina di 21

versetti di cui si compone la sua opera echeggia

eventi di difficile decifrazione e collocazione

cronologica.

Si pensi, poi, che quasi la metà di questa pagina

(versetti 2-9) si ritrova anche nel più lungo libro

dell’Antico Testamento, quello del profeta

Geremia (49,7-22), sia pure con variazioni. Ma

lasciamo agli esegeti di esercitarsi sull’enigma

Abdia e puntiamo sul frammento che abbiamo

scelto, ritagliandolo all’interno del suo canto

polemico – dominante nel suo scritto – contro

Edom, uno dei tradizionali nemici di Israele,

un popolo discendente da Esaù, il fratello maggiore

di Giacobbe-Israele, da quest’ultimo ingannato

e quindi divenuto vittima del suo odio

(Genesi 25,19-34 e 27,1-46).

Un odio che era dilagato anche nei loro discendenti

e che è suggellato qui da Abdia con

la sua accusa nei confronti di Edom, «ingannato

dalla superbia del suo cuore». Questa

nazione bellicosa del deserto che, come dice

Abdia, «abita nelle caverne della roccia»,

un’allusione alla sua capitale, Ha-Sela’ (2Re

14,7), forse Petra in Giordania, «dice in cuor

suo: Chi potrà scagliarmi a terra?». Ecco, allora,

il severo giudizio divino che umilia i superbi.

La scena è molto vivida: l’aquila riesce

a collocare il suo nido in alture irraggiungibili

da piede umano e col suo volo maestoso

sembra mirare alle stelle.

È questo il simbolo più efficace per illustrare

l’arroganza del superbo che vorrebbe sfidare

Dio, ascendendo verso il cielo, in un atto

blasfemo e dissacratorio. È quello che Isaia

rappresenta in una delle sue pagine più potenti

nella quale il profeta mette in scena il grande

“imperatore” di allora, il re di Babilonia, la

superpotenza orientale. Il suo è un sogno – che

potremmo chiamare “apoteosi”, usando una

parola di origine greca che designa la “divinizzazione”

– un sogno tratteggiato appunto come

un’ascensione celeste: «Salirò in cielo, sulle

stelle di Dio innalzerò il mio trono, risiederò

sul monte dell’assemblea divina... Salirò sulle

regioni che sovrastano le nubi, mi farò uguale

all’Altissimo» (Isaia 14,13-14).

Ma subito dopo, proprio come nella breve e

icastica finale del passo di Abdia, anche Isaia introduce

una svolta radicale: «E invece, sei stato

precipitato negli inferi, scaraventato nelle profondità

degli abissi» (14-15). La meta del folle

volo orgoglioso del re di Babel e di quello di

Edom non è lo zenit divino ma il nadir infernale:

l’ascensione si trasforma in una discesa

precipite e catastrofica. È, questa, la lezione

che il testo del misterioso profeta che conosciamo

come Abdia ci lascia nel frammento della

sua brevissima profezia, siglata in finale da

una frase netta e definitiva: «Il regno sarà del Signore

» (versetto 21). Il pensiero corre, allora, alle

parole di Cristo: «Vedevo Satana cadere dal

cielo come folgore» (Luca 10,18).

Pubblicato il 29 settembre 2011 - Commenti (2)

22

set

Coppia di amanti, miniatura persiana, Philadelphia, Free Library.

“Il mio amato

è mio e io

sono sua...

Io sono

del mio amato

e il mio amato

è mio."

(Cantico 2,16; 6,3)

Basta sapere che in ebraico i suoni ô e î

indicano rispettivamente la terza persona

(“lui, suo”) e la prima (“io, mio”),

e anche chi ignora questa lingua sentirà l’armonia

simbolica dei due versetti che abbiamo

desunto da quel gioiello poetico e spirituale

che è il Cantico dei cantici. In essi, infatti,

quei due suoni ricorrono come un dolce filo

musicale che canta la piena e assoluta reciprocità

della donazione d’amore. Provate,

perciò, a leggere e rileggere queste frasi in

ebraico e sentirete il dominio di quei due suoni,

l’“io” e “lui” che si abbracciano: dodì li

wa’anì lo…’anì ledodì wedodì li.

Questa «formula della mutua appartenenza

», come l’ha definita un commentatore

francese, André Feuillet, è la riedizione ideale

del primo ed eterno inno d’amore

dell’Adamo universale quando incontra la

sua Eva: «Carne della mia carne, osso delle

mie ossa» (Genesi 2,23). È una professione

d’amore, affidata a quattro sole parole ripetute

che diventano un programma di vita coniugale.

Il matrimonio autentico si fonda su

una reciproca donazione d’amore di anime e

di corpi, per cui si è «una carne sola» ossia,

nel linguaggio biblico, un’unica esistenza.

Protagonisti di questo poemetto biblico sono

un Lui e una Lei senza nome, perché incarnano

gli innamorati di ogni terra e di ogni

epoca: le allusioni a Salomone e a una Sulammita

sono solo simboliche, soprattutto perché

questi termini evocano la parola ebraica shalôm,

“pace”. Questo realismo costituisce, però,

la base per intessere una rete di rimandi

ulteriori. L’amore della coppia umana, quando

ha in sé questa totalità di dono per cui rivela

una comunione perfetta, si trasfigura

in un segno divino. Per questo non pochi esegeti

hanno fatto notare che la duplice formula

del Cantico sopra citata ne echeggia un’altra.

Essa suona sostanzialmente così: «Il Signore

è il tuo Dio e tu sei il suo popolo».

È la cosiddetta “formula dell’alleanza” tra il

Signore e Israele. Inizialmente questo legame

era stato modulato secondo i canoni delle alleanze

diplomatico-politiche tra un re e i suoi

principi vassalli. Al Sinai si era steso quasi un

protocollo siglato con un rito di sangue (Esodo

24,1-11): era un patto reciproco di fedeltà a

diritti e doveri specifici. Con Osea e la sua

drammatica vicenda matrimoniale di marito

abbandonato e tradito si era introdotta una

svolta radicale: quell’alleanza non era più tra

due potenze ma tra due amori.

Il simbolo nuziale era stato adottato per

descrivere il vincolo tra Dio e il suo popolo.

La formula del Cantico può, così, essere sovrimpressa

a quella dell’alleanza col Signore,

così da farle acquistare quel connotato

d’amore e di fedeltà che i profeti, da Osea in

avanti, avevano esaltato. In questa luce, la

professione di reciproca donazione e comunione

tra i due protagonisti del Cantico viene

riletta in chiave religiosa e trasforma il

poemetto biblico in un testo mistico, destinato

a essere quasi il canto di nozze tra Dio e

il suo popolo. In realtà, il Cantico dei cantici

rimane ancorato alla storia di un amore umano,

ma il suo valore intimo può espandersi fino

ai cieli e riflettere la luce del Dio che è

amore (1Giovanni 4,8.16).

Pubblicato il 22 settembre 2011 - Commenti (2)

|

|