05

nov

Creature infernali divorano i dannati, miniatura di scuola francese tratta dall’Apocalisse di Cambrai, secolo XIII, Ms. 422. Cambrai, Francia, Biblioteca Municipale.

"Essere gettati nella Geenna

dove il loro

verme non muore

e il fuoco non si

estingue.

Ognuno sarà salato col fuoco".

(Marco 9,47-49)

Questa frase di Gesù è, per il lettore

moderno, un condensato di oscurità

che cercheremo di dissolvere

assumendone le singole componenti. Partiamo

dalla più facile, la Geenna.

Cristo

sta denunciando il peccato dello scandalo

che fa inciampare «questi piccoli che

credono in me» (Marco 9,42), cioè chi è

fragile nella fede e può essere facilmente

messo in crisi.

Ebbene, lo scandalizzatore

corre il rischio di essere gettato nella

Geenna che era popolarmente divenuta

un sinonimo di inferno. Ma che

cos’era in sé, prima di diventare un simbolo

della pena dei malvagi? Era una valle

il cui nome topografico completo in

ebraico era Ghe’-ben-Hinnon, ossia “valle

del figlio di Hinnon”, deformato nel greco

Gheenna, donde il nostro Geenna.

Ma come s’era acquistata questa triste

fama? Secondo quanto riferiscono alcuni

testi biblici (Geremia 19; 2Re 23,10), la valle

era stata trasformata nella discarica di

Gerusalemme, dato che si distendeva nella

periferia ovest e sud dell’antica città.

Là i rifiuti venivano inceneriti e là si compivano

anche riti infami come i sacrifici

di bambini, passati attraverso il fuoco, in

onore del dio fenicio Molok, sacrifici proibiti

dalla legge biblica (Levitico 18,21), eppure

praticati anche da due re di Giuda,

Acaz e Manasse. Facile era, quindi, considerare

quel luogo impuro (sia materialmente

sia religiosamente) come la sede

della condanna degli empi, l’inferno dalle

fiamme inestinguibili.

Si spiega, così, il fuoco che viene evocato

nel prosieguo della frase attraverso

una citazione del profeta Isaia, che

nell’ultimo versetto del suo libro (66,24)

descrive il giudizio divino su «coloro che

si sono ribellati a me: il loro verme non

morirà e il loro fuoco non si estinguerà

». Se l’immagine ignea è chiara per il

nesso con la Geenna, che cos’è invece il

“verme”? Il riferimento è a quelle larve

che si sviluppano negli alimenti o nei vegetali,

ma anche nei corpi malati creando

infezioni, come confessa Giobbe: «Purulenta

di vermi e di croste squamose è

la mia carne» (7,5). Oppure come accadde

al re Erode Agrippa, persecutore dei

primi cristiani, che similmente al nonno

Erode il Grande, morì «divorato dai

vermi» (Atti 12,23).

Il simbolo è, dunque, evidente: la punizione

del malvagio è incessante, analoga

a un fuoco inestinguibile e a un verme

che non lascia scampo alla carne.

Infine c’è il sale che viene anch’esso collegato

al fuoco. Di per sé questa realtà, tipica

in cucina, ha due aspetti.

È segno di solidarietà,

forse anche per la sua funzione

concreta di dar sapore ai cibi («Voi siete il

sale della terra», dirà Gesù in Matteo 5,13)

e vigore al corpo (il neonato veniva frizionato

con sale, secondo Ezechiele 16,4):

non per nulla nella Bibbia si parla di

«un’alleanza di sale, perenne, davanti al

Signore» (Numeri 18,19).

Nella nostra lingua

lo strumento economico della sopravvivenza,

lo stipendio, viene chiamato “salario”

e il libro di Esdra definisce i funzionari

persiani come «coloro che mangiano

il sale della reggia» (4,14).

C’era, però, un altro aspetto, questa

volta negativo. Evocando la fine di Sodoma

e Gomorra sotto una pioggia di sale,

zolfo e fuoco (Genesi 19), si rappresentava

il giudizio divino come una sorta di

crogiuolo nel quale si castigavano

atrocemente i peccatori salandoli e

bruciandoli. Il sale che conserva i cibi

presenterebbe l’aspetto permanente di

quella punizione. Qualche codice che ci

ha trasmesso i Vangeli e la Vulgata, cioè

la versione latina della Bibbia di san Girolamo,

ha applicato invece l’immagine alle

prove dei giusti trasformando la frase

con questa aggiunta, che rimanda al rito

di salatura delle vittime sacrificali (Levitico

2,13): «Ognuno sarà salato col fuoco e

ogni vittima sarà salata con sale».

Pubblicato il 05 novembre 2012 - Commenti (2)

30

ott

Raffaello Sanzio, Trasfigurazione, 1518-1520, particolare. Città del Vaticano, Musei, Pinacoteca.

"Mio figlio ha uno spirito muto:

lo afferra, lo getta per terra

ed gli schiuma, digrigna i denti

e si irrigidisce".

(Marco 9,18)

Siamo ai piedi del monte della Trasfigurazione.

Gesù ha appena svelato

a tre apostoli, Pietro, Giacomo

e Giovanni, il mistero della sua persona

di Figlio di Dio celato sotto le spoglie

della sua umanità.

Nella pianura

sottostante s’imbatte in un caso che è

classificato come possessione diabolica,

secondo la comune concezione di allora

(ma non solo) di interpretare uno stato

patologico psicofisico riportandolo a

una radice demoniaca (Marco 9,14-29).

Lo stesso era accaduto anche nel caso,

già da noi affrontato, del malato mentale

“indemoniato” di Gerasa (5,1-20).

Che si tratti, invece, di epilessia appare

dalla stessa descrizione fatta dal

padre di questo giovane e che noi abbiamo

messo in evidenza nella citazione

del passo dell’evangelista Marco.

Inoltre, condotto davanti a Gesù, il ragazzo

è preso dalle «convulsioni, cade a

terra e si rotola spumando» (9,20) e il

padre ricorda che «fin dall’infanzia» gli

accadeva questo, al punto di «buttarsi

anche nel fuoco e nell’acqua», in atteggiamento

autolesionistico (9,21-22). Siamo

in presenza della tipica sintomatologia

dell’epilessia, rubricata popolarmente

sotto uno «spirito muto» demoniaco,

secondo la cultura del tempo.

In realtà, Gesù si è trovato di fronte al

satanico in senso stretto, come abbiamo

visto in una precedente analisi di un testo

marciano (1,21-26) all’interno della sinagoga

di Cafarnao. Altre volte, invece,

ha davanti a sé semplicemente il limite

dell’uomo, il male fisico e psichico. Si tratta

della nostra imperfezione e creaturalità

che ci fanno soffrire; è la nostra incompiutezza

umana che comporta caducità,

dolore e morte. Questa dimensione negativa

nell’antica mentalità era sempre

da ricondurre o a una colpa del soggetto

o a un intervento demoniaco.

La figura di Cristo, come si erge liberatrice

nei confronti delle possessioni diaboliche,

ingaggiando una lotta con lo

“spirito impuro” che devasta la creatura,

spingendola al male, così si leva contro

il male fisico e psichico, orizzonte

nel quale Dio sembra assente, ma dove

in verità può rivelare la sua presenza salvifica

che è somatica e spirituale al tempo

stesso. È interessante notare i verbi

usati nel finale del racconto. «Il fanciullo

diventò come morto, sicché molti dicevano:

È morto (apéthanen)! Ma Gesù

lo prese per mano, lo risvegliò (égheiren)

ed egli sorse in piedi (anéste)».

Ebbene, questi sono i tre verbi greci

usati nel Nuovo Testamento per definire

la morte e la risurrezione di Cristo, sorgente

di ogni liberazione dalla morte e

dal male. La salvezza che egli offre è,

quindi, piena: tocca la nostra creaturalità

fragile, ma anche il peccato e le seduzioni

che Satana e il male esercitano

sulla nostra libertà facendola inclinare

verso il vizio.

Certo, dobbiamo evitare,

da un lato, gli eccessi di “satanismo”

facendone quasi il centro della fede cristiana

che è, invece, occupato da Dio e da

Cristo. Dobbiamo stroncare la morbosità

“satanica” in ambito magico, riconoscendo

il primato di Dio e affidando in molti

casi anche ad altre discipline il loro compito

terapeutico, come la medicina e la

psicologia.

Ma non dobbiamo dimenticare

il monito di san Pietro: «Il vostro nemico,

il diavolo, simile a un leone ruggente,

s’aggira cercando chi divorare; resistetegli

saldi nella fede!» (1Pietro 5,8-9).

Pubblicato il 30 ottobre 2012 - Commenti (2)

18

ott

Trasfigurazione di Giovanni Battista Paggi (1554-1627). Firenze, San Marco.

"In verità io vi dico:

vi sono alcuni,

qui presenti,

che non morranno

prima di aver

visto giungere

il regno di Dio

nella sua potenza".

(Marco 9,1)

Frase a prima vista sconcertante,

questa, per quel rimando alla generazione

contemporanea di Gesù

che sarebbe spettatrice o della venuta

del regno di Dio (così nel passo qui citato

di Marco 9,1 e in Luca 9,27) o del «Figlio

dell’uomo che viene nel suo regno

», secondo la variante di Matteo

(16,28). Fermo restando che gli evangelisti

spesso riprendono le parole di Gesù

Cristo incarnandole nel contesto ecclesiale

in cui essi sono immersi, sorge

spontanea una domanda: cosa s’attendevano

di vedere quei primi cristiani

durante la loro vita terrena?

Le risposte date dagli esegeti sono diverse:

Gesù allude alla successiva epifania

gloriosa della sua trasfigurazione

oppure alla sua risurrezione, o ancora

alla distruzione di Gerusalemme del 70,

tutti segni espliciti e “visibili” della venuta

del regno di Dio nella storia. In

realtà, il centro della questione è in

quel «regno di Dio», uno dei temi portanti

della predicazione di Gesù, da lui

desunto dall’Antico Testamento e sviluppato

in modo originale. Si tratta di

una metafora per descrivere il progetto

trascendente ed eterno di Dio nei confronti

della storia umana. Cristo afferma

di essere venuto a rivelarlo e a metterlo

in opera.

Ora, poiché il regno è una realtà eterna,

voluta da Dio per trasformare l’essere,

è in sé “puntuale”, è già “ora” e sempre;

tuttavia, esso si insedia visibilmente

nella storia che è fatta di uno sviluppo,

di un “prima” e di un “poi” e, quindi,

avrà diverse fasi di attuazione.

L’azione di Cristo rende presente il regno

di Dio già da adesso: «Se io scaccio i

demoni per virtù dello Spirito di Dio, è

certo giunto tra voi il regno di Dio»

(Matteo 12,28); «il regno di Dio non viene

in modo da attrarre l’attenzione e

nessuno può dire: “Eccolo qui, o eccolo

là!”. Perché il regno di Dio è in mezzo a

voi» (Luca 17,21).

Eppure, il regno dei cieli è una realtà

che dovrà innervare il futuro e, quindi,

è ancora da attendere. Allora, la frase citata

di Gesù invita a riconoscere la presenza

del regno nella persona e nell’opera

di Cristo: la salvezza che egli compie

con le sue guarigioni e i suoi esorcismi

mostra che quel progetto salvifico è già

in azione e allarga i suoi confini sottraendo

spazio al Male. I contemporanei sono

invitati a scoprirne la presenza viva ed efficace

proprio nella figura di Gesù.

Tuttavia, non si deve immaginare

che Gesù pensi già a una sorta di fine

del mondo e alla sua venuta ultima e

definitiva già entro la sua generazione,

dopo la sua morte e risurrezione.

Ci sono, infatti, varie sue affermazioni

– soprattutto all’interno del cosiddetto

“discorso escatologico” (Matteo 24-25;

Marco 13; Luca 21) – ove a questo presente

s’intreccia il futuro della pienezza

non ancora compiuta nella sequenza

del tempo a cui noi tutti apparteniamo,

sia pure in epoche differenti.

In sintesi, il regno di Dio, essendo

eterno, abbraccia e supera il tempo e,

quindi, si svela in azione in modo forte

con Cristo, la sua opera, la sua parola e

la sua Pasqua durante quella generazione,

ma anche nelle successive. Esso, però,

si proietta nel futuro fino alla “pienezza

dei tempi”, quando il regno avrà

raggiunto la sua attuazione perfetta e

conclusiva.

Pubblicato il 18 ottobre 2012 - Commenti (2)

15

ott

Gesù guarisce un cieco, affresco, scuola cassinese. Sant'Angelo in Formis, Capua.

"Quegli, alzando gli occhi, diceva:

«Vedo la gente, perché vedo

come degli alberi che camminano»".

(Marco 8,24)

Ambientato a Betsaida (in aramaico “casa

dei pescatori”), la patria degli apostoli

Pietro, Andrea e Filippo, villaggio situato

sul lago di Tiberiade, questo miracolo

piuttosto sorprendente mette in scena un Gesù

che non riesce a guarire un cieco se non attraverso

due interventi successivi.

È solo Marco a

narrarci questo episodio dal carattere storico

e simbolico al tempo stesso. Storico, perché

non si sarebbe mai inventato un atto miracoloso

che mostra un Gesù incapace di guarire

di primo acchito, ma costretto a ripetere l’operazione

sul malato. Simbolico, per la tipologia

del paziente e il contesto che assegna all’evento

un probabile significato ulteriore.

Iniziamo con la vicenda concreta. Secondo

la tradizionale convinzione per la quale si assegnava

alla saliva un potere terapeutico, Gesù

spalma la sua saliva sugli occhi di un cieco, come

farà a Gerusalemme con un caso congenito

analogo (Giovanni 9,6).

Impone poi le mani sul

malato e attende l’esito che è, però, piuttosto

imprevisto: il cieco comincia, sì, a vedere ma

confessa di intuire le figure umane in maniera

confusa, come se fossero alberi in movimento.

Cristo, allora, ripete l’imposizione delle mani

«ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano

vedeva distintamente ogni cosa» (Marco

8,25).

Segue il monito, frequente nel Vangelo

di Marco, di evitare ogni pubblicità al gesto:

«Non entrare nemmeno nel villaggio», impone

Gesù all’ex cieco (8,26).

Espressione dell’umanità di Cristo che si

lega alle tradizioni mediche popolari e che

rivela persino una difficoltà operativa, questo

racconto ha, però, su di sé un velo simbolico

suggestivo. Innanzitutto per la sindrome

in questione, la cecità.

Certo, il fenomeno era

in sé fisico, derivante anche dalle infezioni

oftalmiche purulente, provocate o aggravate

dal sole incandescente, dal sudiciume, dal

vento che sollevava polvere. Per questo sono

molteplici le guarigioni evangeliche di ciechi

(Matteo 9,27-32; 20,29-34; Marco 10,46-52;

Luca 18,35-43; Giovanni 9,1-7).

Ma è facile intuire che, essendo la luce

un simbolo di Dio (1Giovanni 1,5) e di Cristo

(Giovanni 8,12), la liberazione dalla cecità

acquista un senso più profondo, messianico,

tant’è vero che lo stesso Gesù, nel

suo discorso programmatico nella sinagoga

di Nazaret, non esita ad attribuire a sé

il passo isaiano secondo il quale la sua

missione comprendeva anche il ridare «la

vista ai ciechi» (Luca 4,18), impegno che ribadirà

come proprio e specifico ai discepoli

del Battista venuti a interrogarlo come

Messia (Matteo 11,5).

L’episodio del cieco di Betsaida – a causa

del contesto che contiene subito dopo la

confessione di Pietro, il quale proclama Gesù

come il Cristo, ma che registra anche le

incertezze della folla per la quale Gesù è il

Battista o Elia o uno dei profeti redivivi – potrebbe

anche comprendere un’allusione alla

difficoltà nel “vedere” della fede. Essa

può attraversare una fase preparatoria,

quella appunto che intuisce confusamente

in Gesù un profeta che ritorna sulla scena

di Israele. Ma alla fine raggiunge la piena luce,

come accade a Pietro che, secondo Marco

(8,29), vede in lui “il Cristo”, ossia il Messia,

e secondo Matteo (16,16) ancora di più:

«il Cristo, il Figlio del Dio vivente».

Pubblicato il 15 ottobre 2012 - Commenti (1)

08

ott

"I farisei" di Karl Schmidt-Rottluff, olio su tela, 1912. New York, Museum of Modern Art (MoMA).

"Se uno dichiara

al padre

o alla madre:

«È korbàn!»,

cioè offerta

a Dio, non

gli consentite

di fare più nulla

per il padre

o la madre."

(Marco 7,11-12)

Questa frase enigmatica è inserita all’interno

di una polemica che Gesù sta intessendo

con alcuni farisei e scribi, venuti

da Gerusalemme in Galilea per verificare

e censurare l’insegnamento e il comportamento

del rabbi di Nazaret. Le critiche non mancano:

ad esempio, i discepoli di Gesù non osservano

le norme della purità rituale sancita dalla

tradizione giudaica. Cristo reagisce accusando

di ipocrisia i suoi contestatori attraverso

un caso concreto, quello appunto del korbàn,

termine aramaico che indica l’“offerta”

sacra destinata da un fedele al tempio.

Il procedimento era semplice: quando un

ebreo dichiarava formalmente che una somma

di denaro o un altro bene era korbàn, cioè

consacrato per il tempio, quella cifra o quella

realtà non era più disponibile per altre finalità,

secondo quanto affermava una prescrizione

della tradizione giudaica presente nella

Mishnah. Essa era una raccolta di norme e indicazioni

che regolavano la prassi dei fedeli

ebrei, prima trasmesse oralmente e poi codificate

in un testo dal rabbi Jehuda ha-Nasî che

aveva organizzato nel III secolo d.C. il materiale

in 6 “ordini” (seder) e 63 trattati.

Gesù presenta una scandalosa applicazione

di questa norma specifica. Se un ebreo

vuole sottrarsi all’obbligo del mantenimento

dei genitori anziani, può decidere di assumere

una certa somma o un bene prezioso e dichiararlo

korbàn per il tempio, così che non

ne potrà più disporre per i suoi genitori e sarà

libero dall’obbligo filiale. Ovviamente

l’impegno a cui si sottraeva era maggiore, perciò

ne risultava un vantaggio. Anzi, non di rado

questo voto restava solo formale e, quindi,

fittizio e non comportava una reale donazione,

ma era soltanto un mezzo estrinseco

per evadere quell’obbligo morale.

I maestri, scribi e dottori della Legge, erano

consapevoli dell’immoralità di un simile

comportamento, ma consideravano lo stesso

valida la prassi. Gesù, invece, ne denuncia la

perversione religiosa ed etica. Egli, infatti, risale

al cuore della Bibbia, lacerando il velo

ipocrita della casistica e proclama il primato

del Comandamento del Decalogo: «Onora

tuo padre e tua madre» (Esodo 20,12), laddove

quell’“onorare” comportava un impegno

operoso di rispetto, di tutela e di sostegno

della vita familiare (si legga sul tema l’intenso

paragrafo di Siracide 3,1-16).

La conclusione che Cristo appone alla sua

polemica è di indole generale e rivela un atteggiamento

fondamentale della vera religiosità:

«Voi in questo modo annullate la parola di

Dio con la tradizione che avete tramandato

voi» (7,13). Sulla parola divina viene imposta

una norma umana, a un comandamento morale

si sostituisce un precetto legale, alla limpidità

della spiritualità biblica subentra la meschinità

dell’interesse privato, anche se ammantato

di autorizzazioni ufficiali.

Ritorna anche in questo evento della vita di

Gesù l’afflato della fede profetica che impediva

al legalismo e al ritualismo di soffocare

l’anima profonda della religione biblica.

L’interiorità della coscienza e l’impegno di giustizia

e carità debbono sempre avere il primato

sui regolamenti e sui codici sacrali e sociali.

Pubblicato il 08 ottobre 2012 - Commenti (3)

01

ott

La moltiplicazione dei pani, miniatura di Daniele di Uranc, 1433. Manoscritto 4963 foglio 2v. Yerevan (Armenia).

"Tutti mangiarono a sazietà…

Quelli che avevano mangiato

i pani erano cinquemila uomini."

(Marco 6,44)

Questa volta affrontiamo una questione

che potrà sembrare secondaria.

Ci interessiamo dei numeri

nei cui confronti il mondo semitico (ma

non solo) non si comporta con criteri solo

quantitativi, come accade ora a noi, ma

soprattutto qualitativi. Anche chi non ha

una grande assuefazione con la Bibbia sa

che numeri come 3 o 7 o 12 o 40 hanno

spesso valore simbolico e sono segni

di pienezza o perfezione. L’Apocalisse,

al riguardo, è emblematica: tra cardinali,

ordinali e frazionali ci offre ben 283 cifre!

E tutti citano quel passo in cui si afferma

che «il numero della Bestia è 666» (13,18),

che è multiplo del 6 e somma di multipli

del 6 (600 + 60 + 6): esso equivale al 7 “decapitato”

(–1) o il 12 “dimezzato”. Per non

dire poi che – secondo l’antica scienza della

“ghematria” per la quale le lettere alfabetiche

hanno un valore numerico – quel

666 può essere la trascrizione “cifrata” del

nome “Nerone Cesare” in ebraico, NRWN

QSR: N 50 + R 200 +W6 + N 50 + Q100 +

S 60 + R 200 = 666.

Ma stiamo ora all’esempio da noi proposto

con l’indicazione dei fruitori della

prima moltiplicazione dei pani secondo

Marco: 5.000 uomini e Matteo, nel passo

parallelo, aggiunge: «senza contare le

donne e i bambini» (14,21). Marco per la

seconda moltiplicazione dei pani riduce

il pubblico a 4.000 uomini (8,9), dato confermato

da Matteo (15,38), sempre con la

precisazione riguardante donne e bambini

che nell’antico Vicino Oriente non erano

un soggetto giuridico in senso stretto

e, quindi, non entravano nel computo.

Qualche perplessità nasce su questa folla

enorme, tenendo conto che la Galilea era

una regione limitata e Gesù si fermava a

parlare in piccole rade del lago di Tiberiade

o su prati molto ristretti con gruppi locali

abbastanza ridotti. Tra l’altro, l’evangelista

parla di una suddivisione «in gruppi

di 100 e 50» persone (6,40).

Effettivamente bisogna notare che il

numero 1.000 era spesso adottato per

designare semplicemente una grande

quantità difficile da contare, oppure acquistava

il valore simbolico dell’immensità

e persino dell’infinito: Dio, ad esempio

perdona e ama per «mille generazioni»

(Esodo 34,7). Si tratterebbe, allora, solo

della segnalazione di 4 o 5 moltitudini di

persone. Tra l’altro, è curioso notare che

il 1.000 in ebraico è ’elef, vocabolo che indica

anche il “bue” che potrebbe essere

l’unità di misura alimentare per un gruppo

clanico o familiare esteso, come lo era

allora la famiglia patriarcale.

Certo, in alcuni casi siamo in presenza

di numeri reali o almeno legati a dati

documentari, come accade nei censimenti

di Israele nel deserto che aprono

il libro dei Numeri (capp. 1-4): essi, in realtà,

riflettono cifre del periodo in cui il popolo

ebraico era stanziato nella terra promessa,

con probabili ritocchi simbolici, soprattutto

quando si parla delle «migliaia

di Israele» (1,16; vedi 1Samuele 10,19-21),

designazione riservata ai vari clan. Reali

sono, in buona parte, i dati numerici allegati

dal libro di Esdra nel capitolo 2 (ripresi

in Neemia 7,6-72) riguardo ai rimpatriati

da Babilonia. È, però, indubbio che la

trasmissione stessa di simili dati nei vari

codici biblici a noi giunti ha subìto spesso

variazioni e incertezze.

Rimane, comunque, fermo il primato

simbolico di alcune cifre: è, ad esempio, il

caso – nel racconto della moltiplicazione

dei pani – delle ceste avanzate, 12 nel primo

caso, come i dodici apostoli o le tribù

ebraiche; 7 nel secondo caso, come le nazioni

della terra di Canaan (Atti 13,19) o i

sette “diaconi” della solidarietà gerosolimitana

(Atti 6,5). D’altronde, la sazietà e

l’abbondanza sono tipiche del banchetto

messianico.

Pubblicato il 01 ottobre 2012 - Commenti (1)

24

set

"Guarigione dell'ossesso", Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna.

"Aveva dimora fra le

tombe e nessuno riusciva

a tenerlo legato, neanche

con catene... spezzava

le catene e spaccava

i ceppi e nessuno

riusciva a domarlo".

(Marco 5,3-4)

Siamo – stando al racconto di Marco

(5,1-20) – sulla costa orientale

del lago di Tiberiade «nella regione

dei Geraseni» (Matteo parla, invece,

di Gadara, a sud-est dello stesso lago).

Ci troviamo nella Decapoli, area a prevalenza

pagana e quindi “impura”. Ecco

emergere questa figura terribile, una

sorta di mostro che vive o in una necropoli,

tra i morti, oppure sui monti desertici

delle alture del Golan. Appare, così,

un altro segno di “impurità” e negatività,

la morte e il deserto. Quando Gesù

interpella lo “spirito impuro” che travolge

quest’uomo, costui risponde: «Mi

chiamo Legione», un altro elemento negativo

perché rimanda all’oppressione

romana e al suo esercito.

Ma non è finita. Quando Gesù decide

di liberare quest’uomo dagli “spiriti

impuri”, essi domandano e ottengono

di entrare in una mandria di porci

là allevati, tipici animali “impuri” per

la tradizione giudaica. A quel punto il

branco «si precipita dal burrone nel

mare, affogando uno dopo l’altro nel

mare». Il mare (in questo caso il lago:

il linguaggio biblico denomina con un

unico termine le grandi distese d’acqua)

è il simbolo del caos e del male.

La sequenza negativa che regge le fila

del racconto è, dunque, impressionante:

Decapoli, pagani, sepolcri, monti

desertici, spiriti immondi/impuri, Legione,

porci, mare.

Sembra, quindi, di essere in presenza

di una sorta di compendio del male

del mondo, del demoniaco che avvelena

la storia ma anche dell’idolatria,

perché Isaia descrive così gli idolatri:

«Abitano nei sepolcri, passano la notte

in nascondigli, mangiano carne suina e

cibi impuri... bruciano incenso sui morti

e sui colli insultano il Signore»

(65,4.7). Qual è, allora, il significato da

assegnare a questa narrazione, sia nella

sua realtà storica sia nel suo valore

esemplare? Innanzitutto il ritratto, offerto

dall’evangelista, di quello sventurato,

lo delinea come un pazzo furioso:

non si può legarlo perché reagisce brutalmente,

è autolesionista perché si percuote

con pietre, urla in modo sconclusionato

giorno e notte. Una volta sanato

da Gesù è, invece, tratteggiato come

«seduto, vestito e sano di mente» (5,15).

Fin qui per quanto riguarda l’evento

storico, ossia la guarigione di un malato

mentale, così come Gesù sanerà un

ragazzo epilettico, scendendo dal monte

della Trasfigurazione (9,14-29). Ma

qual è il valore ulteriore che l’evangelista

assegna a questo fatto? La risposta

deve tener conto proprio di tutti gli elementi

negativi che abbiamo prima elencato

e dell’antica convinzione di Israele,

secondo cui le sindromi più gravi

presupponevano una colpa personale

o una possessione demoniaca. La vicenda,

allora, diventa una narrazione

esemplare per celebrare la vittoria di

Cristo sul male in tutte le sue forme:

egli è, infatti, riconosciuto come «Figlio

del Dio altissimo» (5,7), trionfante sulle

forze oscure, sia fisiche sia morali, che

tormentano la storia umana.

Pubblicato il 24 settembre 2012 - Commenti (2)

17

set

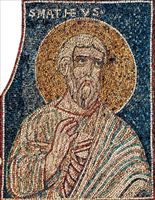

San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.

"Per quelli che

sono fuori tutto

avvienein parabole

affinchéguardino, sì,

ma non vedano,

ascoltino, sì, ma non

comprendano..."

(Marco 4,11-12)

«Così che non si convertano e

venga loro perdonato!»: finisce

con questa fosca clausola

la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo

di Marco riguardo alla funzione delle

parabole che egli sta raccontando. Paradossale

è proprio questa definizione

della finalità delle parabole, espressa

con quell’“affinché” che indica appunto

uno scopo da raggiungere. Forse che

Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,

che è anche il suo modo più comune

di insegnare, per offuscare la

mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli

la conversione («così che non si

convertano») e il relativo perdono dei

peccati («e non venga loro perdonato»)?

La frase, in verità, si basa su una citazione

del profeta Isaia che, nel giorno della

sua vocazione, aveva ricevuto questo

monito: «Rendi insensibile il cuore di

questo popolo, rendilo duro d’orecchi e

acceca i loro occhi, e non veda con gli

occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda

col cuore, né si converta così da

essere guarito!» (6,10).

Dobbiamo proprio partire da questa

citazione per comprendere le dure parole

di Cristo che sembrerebbero smentire

la finalità salvifica della sua predicazione.

È chiaro il contenuto dell’appello rivolto

a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto

degli Israeliti, un fenomeno scontato

e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi

sono in realtà equivalenti a indicativi:

si adotta questa forma per

mostrare quale sarà il risultato della

predicazione profetica, che Dio certamente

non vuole, ma che gli è già nota

ed è inserita nel suo disegno di salvezza.

Questo progetto salvifico, però, continuerà

lo stesso e si attuerà giudicando il peccato

e l’indurimento del cuore e salvando

chi si convertirà e compirà il bene.

L’imperativo non è, quindi, un invito

a operare in quella linea negativa, bensì

è un modo per rappresentare in forma

efficace che neanche il male sfugge

al piano divino, che non esiste una divinità

negativa che si oppone all’unico Signore,

come insegnava il dualismo religioso

(Dio del bene contro il dio del male),

che la libertà umana con le sue scelte

perverse non è ignota al Creatore e

non frustra la sua volontà di salvezza.

Nello stesso libro di Isaia si giunge al

punto di porre anche il male sotto il comando

divino: «Sono io che formo la luce

e le tenebre, faccio il bene e provoco

il male» (45,7). Con questa frase così

aspra si vuole soltanto ricordare che

nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;

anche il male e il peccato possono

essere inquadrati nel suo grande disegno

sull’essere e sull’esistere.

Gesù cita, dunque, questa tesi importante

formulata nello scritto isaiano e

quella “finalità” («affinché...») è di tipo

“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale

espressione «affinché si adempia

la Scrittura che dice...». L’evangelista

ne condivide con Gesù (che rimanda

a Isaia) il contenuto: le parabole,

che dovrebbero essere un luminoso

esempio di rivelazione, diventano un

elemento di ostinazione contro Cristo.

Questo, però, non deve impressionare,

perché Dio – che sa anche dal male trarre

un bene – continuerà lo stesso a compiere

l’insediamento del suo Regno.

È interessante vedere come Matteo

abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù

sostituendo alla finale («affinché...»)

una causale più immediata e chiara

(«perché...»). Il messaggio in parabole di

Gesù non è accolto «perché il cuore di

questo popolo è diventato insensibile,

sono diventati duri d’orecchi, hanno

chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).

Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)

10

set

Liberazione di un indemoniato, ex voto. Cesena, Madonna del Monte.

"Nella sinagoga

vi era un uomo

posseduto da uno

spirito impuro.

Cominciò

a gridare:

«Che vuoi da noi,

Gesù Nazareno?

Io so chi tu sei:

il Santo di Dio!»"

(Marco 1,23-24)

Siamo nella cosiddetta “giornata di Cafarnao”:

nell’arco di un giorno e nello

spazio di questa cittadina che s’affaccia

sul lago di Tiberiade, Gesù compie una serie

di atti miracolosi. Uno di questi eventi si svolge

nella sinagoga locale (quella che Giovanni

inserì come fondale per il celebre discorso

di Gesù sul “pane di vita”): all’improvviso

una persona si alza nell’assemblea, mentre

Gesù sta insegnando con grande autorità, e

gli si scaglia contro interpellandolo e apostrofandolo

(Marco 1,21-26). Chi travolge

quest’uomo apparentemente normale, facendone

un avversario di Cristo?

In lui agisce un’inattesa presenza specifica,

sollecitata dalla parallela presenza di Gesù. È

una presenza vitale e personale che interloquisce

con Cristo, paradossalmente riconoscendolo

come «Santo di Dio», rivelandosi quindi come

dotata di una trascendenza e di un’origine

divina. Si ha, perciò, un’epifania di Satana il

quale sa di avere come avversario Dio stesso,

presente e operante in Gesù Cristo. Non

possiamo qui ridurre l’evento a una guarigione

da una malattia grave, come la demenza (Marco

5,1-20) o l’epilessia (9,14-29), casi che in seguito

considereremo e rubricati dagli evangelisti

come possessioni diaboliche.

Sappiamo, infatti, che nell’antico Vicino

Oriente si era inclini a porre sotto l’insegna

del demoniaco tutto il negativo della storia:

le malattie fisiche, le devianze psichiche, gli

influssi sociali nefasti, il peccato personale, il

male in generale. Qui, invece, si ha una presenza

personale specifica; è l’incontro con un

essere misterioso che si erge contro Cristo dichiarandosi

suo avversario; con lui Gesù ingaggia

un duello che si risolve con un comando

efficace e salvatore: «Esci da quest’uomo!».

E, in finale, l’urlo che si ode rappresenta il grido

di sconfitta di Satana. La salvezza non viene

da formule e gesti esoterici, da filtri o pozioni

magiche, ma solo da un ordine autorevole

e operativo di Cristo.

Al centro di questo racconto non c’è, quindi,

lo “spirito impuro”, il diavolo, ma Cristo liberatore

dal male. Il cristianesimo rigetta ogni

forma di dualismo che veda come arbitri della

storia e dell’essere due divinità antitetiche: il

demonio non è il principio del male che combatte

il principio divino del bene. Satana (in

ebraico “avversario”) è inferiore a Dio ed è

da lui controllato e dominato. Anche se, dunque,

la sua presenza dev’essere ridimensionata,

il diavolo (in greco, “colui che divide”) è un

essere personale che agisce con forza. Certo,

l’uso del termine “persona” è per lui un po’ improprio,

perché si tratta di un concetto positivo,

usato anche per Dio (ad esempio, le tre

“persone” della Trinità).

Satana è, invece, l’antitesi di Dio, nel quale

l’essere persona è pienezza assoluta; è l’antitesi

anche dell’uomo, la cui persona dovrebbe

essere segno di intimità, di donazione, di

amore. Lo scrittore francese agnostico André

Gide scriveva: «Se il diavolo potesse, direbbe:

Io sono colui che non sono». E curiosamente

lo stesso autore concludeva: «Non credo nel

diavolo; ma è proprio quello che il diavolo

spera: che non si creda in lui». A lui farà eco

Giovanni Papini quando diceva che «l’ultima

astuzia del diavolo fu quella di spargere la voce

della sua morte».

Pubblicato il 10 settembre 2012 - Commenti (2)

30

ago

Cristo in croce di Jean-Baptiste Van Loo (1684-1745). Firenze, Palazzo Pitti.

"Dall'ora sesta

si fece buio

su tutta la terra,

fino all’ora nona."

(Matteo 27,45)

Matteo ha evocato una coreografia di

eventi clamorosi attorno alla morte

di Gesù. Il loro scopo è di presentare

la vicenda finale di Cristo nel suo significato

profondo, “teofanico”, cioè rivelatore

dell’azione divina di salvezza, approdo di

una storia di annunci già offerti dall’Antico

Testamento. È così che l’evangelista convoca

una serie di immagini bibliche per illustrare

il senso autentico e profondo della morte di

Cristo, che si è compiuta in quel pomeriggio

primaverile intorno all’anno 30. Tre sono i segni

introdotti da Matteo.

Il primo è comune anche a Marco e Luca ed

è lo squarcio nel “velo del tempio”, ossia di

quella cortina di porpora, di scarlatto e lino

che nascondeva il Santo dei Santi, la sede

dell’arca dell’alleanza e della presenza di Dio

in mezzo al suo popolo. Facile è intuire il valore

di quel segno: Dio non è più misterioso e

invisibile, ma è visibile in quell’uomo crocifisso,

tant’è vero che il centurione e la sua

scorta esclamano: «Davvero costui era Figlio di

Dio!» (27,54).

Il secondo segno “teofanico” è classico nella

Bibbia, il terremoto accompagnato da

un’eclissi di sole, un evento che in questo caso

non è documentabile storicamente e astronomicamente,

ma il cui valore è simbolico

perché, come accade al Sinai, «tuoni, lampi,

nube oscura» e «il monte che trema molto»

(Esodo 19,16.18) fanno parte della scenografia

dell’ingresso di Dio nell’orizzonte della storia

umana. In tal modo si vuole marcare la trascendenza

e la potenza divina. Il profeta

Amos, per descrivere «il giorno del Signore»,

cioè il suo giudizio sulla storia umana, usa

un’immagine affine: «In quel giorno – oracolo

del Signore Dio – farò tramontare il sole

all’ora terza [mezzodì] e oscurerò la terra in

pieno giorno» (8,9).

Infine, il terzo segno, il più importante per

spiegare il valore ultimo della morte di Gesù:

«I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi

morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri,

dopo la sua risurrezione, entrarono nella città

santa e apparvero a molti» (27,52-53). Significativo

è l’inciso «dopo la sua risurrezione

»: la morte e la risurrezione di Cristo segnano

l’inizio del trionfo sulla morte per l’intera

umanità. I membri del popolo di Dio («i

santi morti») sono uniti alla vittoria di Gesù

sulla morte: le loro tombe sono spalancate,

i corpi risorti entrano nella «città santa»,

cioè Gerusalemme nuova e perfetta, mentre

la loro “apparizione” è la testimonianza della

realtà della vittoriosa risurrezione di Cristo

che ha preceduto la loro.

In conclusione, la narrazione matteana della

morte di Gesù non dev’essere letta in modo

cronachistico, ma nella sua densità religiosa.

Certo, l’evangelista offre molti dati storici

e spaziali su quella morte, ma vuole che i

suoi lettori ne colgano il significato profondo,

l’unicità assoluta, la dimensione teologica.

Ed egli lo fa ricorrendo a quei segni biblici

del velo, della tenebra, dei sepolcri aperti e

dei giusti risorti. Quella morte, infatti, non è

solo un evento storico, ma è l’ingresso

della divinità nella caducità

dell’esistenza umana per

trasformarla e introdurla

all’abbraccio con

Dio e l’eterno.

Pubblicato il 30 agosto 2012 - Commenti (4)

23

ago

Gesù davanti a Pilato, affresco di scuola cassinese. Sant’Angelo in Formis, Capua.

"Tutto il popolo esclamò:

«Il suo sangue

ricada su di noi

e sui nostri figli».

(Matteo 27,25)

Una vasta bibliografia è fiorita attorno al

duplice processo subito da Gesù, quello

presso il tribunale supremo giudaico, il

Sinedrio, e la successiva istanza imperiale

presso il governatore romano Ponzio Pilato. I

Vangeli, nella loro relazione di quegli eventi,

riflettono anche il contesto storico in cui la comunità

cristiana allora viveva, con evidenti

tensioni rispetto all’ebraismo da cui essa proveniva.

Questo aspetto specifico è percepibile

nella redazione matteana di quegli atti: essa è

protesa a marcare le responsabilità del Sinedrio,

attenuando quelle – decisive per la

sentenza finale – del procuratore romano.

Significativi, al riguardo, sono due elementi

evocati solo da questo evangelista: l’intervento

della moglie di Pilato, «turbata in sogno

a causa dell’uomo giusto» Gesù (27,19), e

la lavanda delle mani, gesto in realtà biblico,

scandito da una dichiarazione di Pilato:

«Non sono responsabile di questo sangue». Si

spiega, così, l’accento spostato sul Sinedrio e

sul popolo ebraico, come appare nella frase

veemente che abbiamo posto sotto la nostra

attenzione. È evidente che con essa Matteo, il

cui Vangelo era indirizzato a cristiani di origine

giudaica, vuole ormai segnare fortemente

il distacco dalla Sinagoga e mostrare l’apertura

della Chiesa verso il mondo pagano.

Sappiamo, d’altronde, che i Vangeli non

sono documenti storiografici in senso stretto:

pur fondandosi su avvenimenti testimoniali

e memorie storiche, essi offrono una

molteplice rilettura teologica della figura,

delle vicende e delle parole di Gesù di Nazaret.

Non per nulla sono quattro e hanno alla

base autori e situazioni originarie differenti.

Dal punto di vista storiografico, è difficile

essere drastici rispetto alle responsabilità

della condanna a morte di Gesù. Certamente

la pena di morte fu irrogata solo da chi aveva

il potere giuridico di emetterne la sentenza,

cioè il tribunale romano.

Non possiamo, però, ignorare che il Sinedrio

aveva rubricato la colpa di Gesù da religiosa

(la bestemmia) a politica (la ribellione

a Cesare) per eliminare una figura imbarazzante

per la classe dirigente religiosa e politica

giudaica di allora. Si spiega così la frase

della folla evocata da Matteo, secondo

un’espressione biblica tradizionale per condannare

un delitto o una persona pericolosa,

assumendone la responsabilità (si veda 2Samuele

1,16 e 3,29). Questo, tuttavia, non può

assolutamente autorizzare – come purtroppo

è avvenuto con l’antisemitismo di matrice cristiana

– a usare la frase matteana per sostenere

l’assurda accusa di “deicidio” per il popolo

ebraico (e neppure per i Romani).

Chiaro ed esplicito è stato il concilio Vaticano

II quando ha affermato: «Sebbene le autorità

ebraiche con i propri seguaci si siano adoperate

per la morte di Cristo, tuttavia quanto

è stato commesso durante la sua Passione

non può essere imputato né indistintamente

a tutti gli Ebrei allora viventi né agli

Ebrei del nostro tempo» (Nostra aetate, n.

4). A questo, poi, si aggiunge il legame radicale

del cristianesimo con Israele, affermato

dallo stesso san Paolo nelle pagine appassionate

dei capp. 9-11 della Lettera ai Romani o

dalla frase suggestiva del Gesù di Giovanni:

«La salvezza viene dai Giudei» (4,22).

Pubblicato il 23 agosto 2012 - Commenti (2)

16

ago

Bacio di Giuda, copia del mosaico della basilica di San Marco, Venezia.

"Giuda si avvicinò

a Gesù e disse: «Salve, Rabbì».

E lo baciò.

Gesù gli disse:

«Amico, per

questo sei qui!».

(Matteo 26,49-50)

In quella notte fosca, nell’orto degli Ulivi,

detto in aramaico Getsemani (“frantoio per

olive”), s’avanza Giuda, il discepolo soprannominato

“Iscariota”, forse “uomo di Kariot”,

un villaggio meridionale della Terra

Santa, oppure – secondo le varie ipotesi interpretative

formulate dagli studiosi – deformazione

del termine latino sicarius, con cui i Romani

bollavano i ribelli al loro potere, o ancora

’ish-karja’, “uomo della falsità”, forse

un soprannome negativo assegnatogli successivamente.

Il celebre gesto del bacio che egli

compie è divenuto un emblema del tradimento,

e Gesù, secondo il Vangelo di Luca,

reagisce tristemente: «Giuda, con un bacio

tradisci il Figlio dell’uomo?» (22,48).

Matteo, invece, registra solo una reazione

secca da parte di Cristo. In greco si ha soltanto

ef’ ho párei, che significa: «Per questo sei

qui!», in pratica, «fa’ quello che hai deciso di

fare». Ma questa frase, simile a un soffio, è

introdotta da un amaro hetáire, “amico”.

L’evangelista, però, riferirà uno sbocco inatteso

di quel gesto, a distanza di poche ore da

questo scarno dialogo tra l’ex discepolo e il

suo Maestro: Giuda, infatti, restituito ai mandanti

il prezzo del tradimento, travolto dal rimorso,

s’impiccherà (27,5).

Forse egli aveva vissuto una delusione interiore

rispetto al sogno di diventare il seguace

del Messia politico liberatore dal potere

oppressivo imperiale e per questo aveva tradito,

ritrovandosi però alla fine interiormente

sconvolto.

Noi ora ci poniamo una domanda

più teologica. Se il tradimento era iscritto

nel disegno di Dio che comprendeva la morte

salvifica del Figlio, quale responsabilità

poteva ricadere su chi ne doveva essere lo

strumento di attuazione?

Non è forse vero

che Gesù aveva dichiarato che «nessuno [dei

discepoli] sarebbe andato perduto tranne il

figlio della perdizione, perché si adempisse

la Scrittura» (Giovanni 17,12)?

La questione è delicata: da un lato, c’è la libertà

efficace di Dio che opera nella storia e

nel mondo; d’altro lato, c’è la libertà della

persona umana di Giuda. Questa seconda libertà

è stata sollecitata in Giuda da Satana,

come aveva ribadito lo stesso Gesù: «Non ho

forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di voi

è un diavolo!», si legge nel Vangelo di Giovanni

(6,70), e lo stesso evangelista nota che, dopo

l’ultima cena con Gesù nel Cenacolo, «Satana

entrò in Giuda...; il diavolo gli aveva messo

in cuore di tradire» (13,2.27). E aggiungerà

che alla base del tradimento c’era la cupidigia

del denaro (12,4-6). La volontà di Giuda

si era, quindi, esercitata liberamente, cedendo

alla tentazione diabolica.

Come, invece, si è manifestata la libertà

di Dio, espressa nella frase «perché si adempisse

la Scrittura» usata da Gesù per collocare

l’evento del tradimento in un altro disegno

superiore? Questa formula vuole semplicemente

indicare che anche la libertà

umana con le sue follie e vergogne può essere

inserita in un disegno divino superiore.

Giuda opta coscientemente e responsabilmente

per il tradimento aderendo a Satana,

e Dio inserisce questo atto umano infame

nel suo progetto libero ed efficace di redenzione.

Dio non è, quindi, preso in contropiede

dalla scelta del traditore; egli la rispetta e

non la blocca, ma la riconduce all’interno

del disegno salvifico che si attuerà proprio

con la morte di Cristo.

Pubblicato il 16 agosto 2012 - Commenti (2)

09

ago

Giudizio Finale (1289-93), particolare dei serafini, affresco di Pietro Cavallini (1240 ca.-1320 ca.). Roma, Santa Cecilia in Trastevere.

"Quanto a quel

giorno e a

quell'ora

nessuno lo sa, né

gli angeli

del cielo, né il

Figlio ma solo

il Padre".

(Matteo 24,36)

Partiamo da una domanda iniziale che i

discepoli rivolgono a Gesù. Egli, sostando

davanti al monumentale tempio gerosolimitano

eretto da Erode, aveva annunziato

la futura rovina di quell’edificio.

I discepoli,

allora, gli avevano chiesto: «Di’ a noi

quando accadranno queste cose e quale sarà

il segno della tua venuta e della fine del mondo

» (Matteo 24,3). È evidente che, nel loro quesito,

essi intrecciano eventi diversi tra loro: la

distruzione del tempio da parte dei Romani

nel 70, la nuova venuta di Cristo giudice della

storia e la fine del mondo. Si concentrano qui

alcuni interrogativi che hanno tormentato la

Chiesa delle origini e che hanno vari riflessi

nel Nuovo Testamento (si leggano, ad esempio,

le Lettere di Paolo ai Tessalonicesi o il libro

dell’Apocalisse o la Seconda Lettera di Pietro

nella finale del cap. 3 e così via).

Queste domande sono usate da Matteo come

cornice per il cosiddetto “discorso escatologico”,

il quinto e ultimo intervento ampio

di Gesù, presente nei capp. 24-25 di quel Vangelo.

Il termine “escatologico” è di matrice

greca e indica le “realtà ultime”, cioè la fine

della storia, ma anche il fine di tutto l’essere.

Non si tratta, infatti, di una dissoluzione

nel nulla ma di una redenzione, di una salvezza,

di una nuova creazione («cielo nuovo

e terra nuova», Apocalisse 21,1), comprendente

il giudizio divino discriminante tra bene e

male (si legga Matteo 25,31-46, una pagina

memorabile che vede Cristo protagonista di

questo atto ultimo della storia umana).

Il discorso escatologico di Cristo non vuole

descrivere i fenomeni fisici o gli eventi terminali

che sigleranno la fine del mondo, anche se in

apparenza le immagini usate sembrano inclinare

in questa linea.

In realtà, si tratta di simboli

desunti da una letteratura popolare nel

giudaismo di quei secoli, presente anche

nella Bibbia col libro di Daniele, e denominata

“apocalittica”. Il termine di genesi greca designa

una “rivelazione” (si pensi all’Apocalisse

di Giovanni): essa ha come meta l’apertura simbolica

del sipario sul destino ultimo dell’essere

e dell’esistere. Proprio perché essa si affaccia su

un ignoto tenebroso, questa letteratura ama segni,

visioni, scene che recano impresse sensazioni

di terrore o di indecifrabilità.

Cristo ricorre a questo apparato non per

elaborare previsioni su quell’evento estremo,

bensì per creare tensione e impegno

nei confronti del regno di Dio, già inaugurato

con la sua venuta ma destinato a raggiungere

una meta di pienezza futura, un po’ come

aveva fatto balenare nella parabola del

granello di senape che cresce fino a diventare

un albero (Matteo 13,31-32).

In questa luce

si comprende la frase sorprendente che abbiamo

ritagliato da quel discorso. A Gesù poco

interessa fare oroscopi sulla fine del mondo

oppure sugli antefatti storici: essi sono certamente

inseriti nel piano salvifico divino.

Egli, invece, nella sua esistenza storica e

umana si interessa solo di ciò che riguarda

la sua missione, ossia instaurare le basi del

regno di Dio, un progetto di salvezza, di liberazione,

di amore che fiorirà pienamente in

quell’eternità, destinata a subentrare «a

quel giorno e a quell’ora» della fine che il

Padre celeste ha disegnato nel suo piano generale

di creazione e di redenzione. In questa

frase di Gesù brilla, quindi, la sua umanità

reale e non fittizia.

La divinità, alla quale

egli partecipa come Figlio di Dio, sarà invece

svelata nella sua risurrezione e nel suo ritorno

al Padre.

Pubblicato il 09 agosto 2012 - Commenti (0)

02

ago

Sacra parentela, dipinto originario della Germania, circa 1500. Philadelphia, Museum of Art.

"Gesù chiese

ai farisei: «Che

cosa pensate

del Cristo?

Di chi è figlio?».

Gli risposero:

«Di Davide»".

(Matteo 22,41-42)

Questa volta non sono i suoi avversari

a punzecchiare Gesù, come

accade ripetutamente nella pagina

del capitolo 22 di Matteo, una pagina

costellata di “controversie”, ossia di

polemiche con farisei e sadducei. Ora è

lui stesso che provoca i farisei riuniti

in un’assemblea, rivolgendo loro il quesito

che abbiamo citato, apparentemente

banale. Non era, infatti, noto a

tutti i lettori della Bibbia che il Messia

sarebbe disceso dal filo genealogico davidico?

Ricordiamo che la parola “Cristo”

è la versione greca dell’ebraico

“Messia” (Mashiah) che significa “consacrato”,

e che “figlio” è usato spesso in

senso lato per indicare un discendente.

Dov’è, dunque, la difficoltà?

Essa è da cercare nel prosieguo della

discussione. Gesù, infatti, mette sul tappeto

del dibattito un celebre Salmo messianico,

il 110, ritenuto opera di Davide

come si evince dal titolo che gli era stato

apposto: «Di Davide. Salmo». L’inno,

composto dal famoso sovrano considerato

appunto dalla tradizione come

l’antenato del Messia, «mosso dallo Spirito

» (22,43), inizia con un oracolo divino

che è così introdotto: «Disse il Signore

[Yhwh Dio] al mio Signore [il re Messia]

». Segue l’oracolo: «Siedi alla mia destra,

finché io ponga i tuoi nemici sotto

i tuoi piedi». Davide, quindi, chiama il

Messia «mio signore». Facile è l’obiezione

di Cristo: «Se dunque lo chiama “Signore”

come può essere suo figlio?»

(22,44-45). Se il Messia-Cristo è “figlio

di Davide”, come può Davide definirlo

suo “Signore” e quindi a lui superiore?

I farisei si trovano impastoiati in

una disputa di taglio rabbinico, un genere

nel quale peraltro eccellevano.

Gesù li avviluppa nella stessa rete che essi

più di una volta avevano teso contro

di lui con i loro quesiti. A questo punto,

però, ci si attenderebbe di vedere come

Gesù – qui raffigurato nella veste di un

rabbí giudaico – riesca a risolvere la contraddizione

tra un Messia contemporaneamente

figlio e Signore di Davide, secondo

l’analisi appena fatta del Salmo

110. La conclusione di Matteo è spiazzante:

«Nessuno era in grado di rispondergli

e, da quel giorno, nessuno osò

più interrogarlo» (22,46). Marco, che ambienta

questa scena nell’area del tempio

di Gerusalemme, senza introdurre i

farisei come interlocutori, conclude semplicemente:

«la folla numerosa lo ascoltava

volentieri» (12,37).

La risposta a quell’apparente contraddizione

è ovviamente possibile solo

in sede cristiana. Per il giudaismo,

infatti, il Messia rimane creatura umana

e come tale non potrà essere definito

“Signore”. Nel cristianesimo il Cristo

ha certamente una reale dimensione

storica e, quindi, è ancorato nella

sua umanità a una discendenza, quella

davidica, attestata dalla genealogia

che lo stesso Matteo pone in apertura

al suo Vangelo: «Genealogia di Gesù

Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo

» (1,1). Egli è, dunque, realmente «figlio

[discendente] di Davide», legato alla

linea della promessa messianica

(2Samuele 7; Salmo 89). Ma contemporaneamente

è figlio di Dio e, in questa

luce, è “Signore” di Davide. Il mistero

centrale del cristiano, l’Incarnazione,

risolve dunque anche l’enigma del Salmo

110, posto da Gesù all’attenzione

dei farisei.

Pubblicato il 02 agosto 2012 - Commenti (2)

26

lug

Simone Pignoni (1611-1698), Rut e Booz. Firenze, Collezione Cisbani.

"Alla risurrezione, di

quale dei sette quella

donna sarà moglie?

Tutti infatti l’hanno

avuta in moglie!"

(Matteo 22,28)

Se si va a cercare su un dizionario

biblico la parola “levirato” (dal latino

levir, “cognato”) si trova più

o meno una definizione di questo tipo:

«Prassi giuridica dell’antichità ebraica e

di altri popoli, secondo la quale se un uomo

sposato decedeva senza figli, il fratello

più giovane ne doveva sposare la vedova

per assicurare una discendenza al

defunto: il nome del morto e la sua eredità

sarebbero stati assegnati al primogenito

di questa nuova unione». Nell’Antico

Testamento sono tre i testi che presentano

tale istituto. I primi due riguardano il

primogenito del patriarca Giuda di nome

Er, morto precocemente (Genesi

38,6-11), e Booz che prese in moglie Rut,

sposa del defunto Elimelek, essendo suo

unico parente (Rut 1,11; 4,5).

In pratica, da questi due testi emerge

che il cognato (o il parente prossimo,

in caso di assenza di cognati) doveva

sposare la vedova di suo fratello, così

da poter assicurare un erede. Il terzo

testo è, invece, squisitamente giuridico

e offre un’articolazione più complessa

dell’obbligo con una serie di specificazioni,

limitazioni ed eccezioni che non

è il caso di puntualizzare in questa nostra

trattazione (Deuteronomio 25,5-10).

Il nostro compito è, infatti, quello di

spiegare il caso limite addotto dai Sadducei,

una corrente conservatrice del

giudaismo del tempo di Cristo, proposto

a Gesù per metterlo in imbarazzo.

Essi prospettano una catena di levirati

nei confronti di una sola donna: sette

fratelli subentrano in matrimoni

successivi, morendo però tutti prima

di aver assicurato una discendenza alla

vedova e, quindi, al loro primo fratello

defunto.

Il paradosso fittizio è introdotto per

costringere Gesù a schierarsi con loro

contro i farisei – l’altra corrente giudaica

avversaria – negando la risurrezione

che questi ultimi sostenevano come dottrina

di fede. Infatti, sogghignando, alla

fine gli domandano: «Alla risurrezione,

di quale dei sette la donna sarà moglie?

». Cristo, nella sua risposta, non cade

nel tranello e replica volando alto:

«Alla risurrezione non si prende né marito

né moglie, ma si è come gli angeli

del cielo» (22,30). Egli nega, così, una

lettura “materialistica” della risurrezione.

E aggiunge una motivazione teologica

ulteriore, citando un passo

dell’incontro di Mosè con il Signore al

roveto ardente del Sinai: «Io sono il Dio

di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe.

Non è il Dio dei morti ma dei viventi!

» (22,32; cfr. Esodo 3,6).

Dio non si lega a cadaveri, ma a esseri

viventi ai quali apre un orizzonte di

vita oltre la morte secondo categorie

differenti rispetto a quelle meramente

“carnali”, basate sulla nostra storia che

si muove secondo le coordinate dello

spazio e del tempo. Si tratta di un nuovo

ordine di rapporti, di una nuova

creazione, di un orizzonte nel quale i

vincoli parentali e sociali sono trasfigurati.

Queste parole di Gesù avevano

conquistato quel grande filosofo e

scienziato credente che fu Blaise Pascal.

A partire dal 1654 fino alla morte

(1662) egli portò sempre con sé un foglio,

cucito nella fodera del farsetto, intitolato

“Fuoco”, e scoperto alla morte

del pensatore da un domestico.

Eccone il testo modulato sulle parole

di Gesù, commentate liberamente da

Pascal: «Dio d’Abramo, Dio d’Isacco,

Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei

dotti. Certezza, certezza. Sentimento.

Gioia. Pace. Dio di Gesù Cristo. Dio mio

e Dio vostro. Il tuo Dio sarà il mio Dio.

Oblio del mondo e di tutto fuorché di

Dio. Egli non si trova se non per le vie

indicate dal Vangelo».

Pubblicato il 26 luglio 2012 - Commenti (2)

|

|