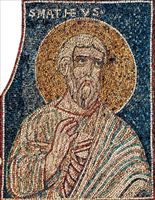

San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.

"Per quelli che

sono fuori tutto

avvienein parabole

affinchéguardino, sì,

ma non vedano,

ascoltino, sì, ma non

comprendano..."

(Marco 4,11-12)

«Così che non si convertano e

venga loro perdonato!»: finisce

con questa fosca clausola

la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo

di Marco riguardo alla funzione delle

parabole che egli sta raccontando. Paradossale

è proprio questa definizione

della finalità delle parabole, espressa

con quell’“affinché” che indica appunto

uno scopo da raggiungere. Forse che

Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,

che è anche il suo modo più comune

di insegnare, per offuscare la

mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli

la conversione («così che non si

convertano») e il relativo perdono dei

peccati («e non venga loro perdonato»)?

La frase, in verità, si basa su una citazione

del profeta Isaia che, nel giorno della

sua vocazione, aveva ricevuto questo

monito: «Rendi insensibile il cuore di

questo popolo, rendilo duro d’orecchi e

acceca i loro occhi, e non veda con gli

occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda

col cuore, né si converta così da

essere guarito!» (6,10).

Dobbiamo proprio partire da questa

citazione per comprendere le dure parole

di Cristo che sembrerebbero smentire

la finalità salvifica della sua predicazione.

È chiaro il contenuto dell’appello rivolto

a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto

degli Israeliti, un fenomeno scontato

e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi

sono in realtà equivalenti a indicativi:

si adotta questa forma per

mostrare quale sarà il risultato della

predicazione profetica, che Dio certamente

non vuole, ma che gli è già nota

ed è inserita nel suo disegno di salvezza.

Questo progetto salvifico, però, continuerà

lo stesso e si attuerà giudicando il peccato

e l’indurimento del cuore e salvando

chi si convertirà e compirà il bene.

L’imperativo non è, quindi, un invito

a operare in quella linea negativa, bensì

è un modo per rappresentare in forma

efficace che neanche il male sfugge

al piano divino, che non esiste una divinità

negativa che si oppone all’unico Signore,

come insegnava il dualismo religioso

(Dio del bene contro il dio del male),

che la libertà umana con le sue scelte

perverse non è ignota al Creatore e

non frustra la sua volontà di salvezza.

Nello stesso libro di Isaia si giunge al

punto di porre anche il male sotto il comando

divino: «Sono io che formo la luce

e le tenebre, faccio il bene e provoco

il male» (45,7). Con questa frase così

aspra si vuole soltanto ricordare che

nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;

anche il male e il peccato possono

essere inquadrati nel suo grande disegno

sull’essere e sull’esistere.

Gesù cita, dunque, questa tesi importante

formulata nello scritto isaiano e

quella “finalità” («affinché...») è di tipo

“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale

espressione «affinché si adempia

la Scrittura che dice...». L’evangelista

ne condivide con Gesù (che rimanda

a Isaia) il contenuto: le parabole,

che dovrebbero essere un luminoso

esempio di rivelazione, diventano un

elemento di ostinazione contro Cristo.

Questo, però, non deve impressionare,

perché Dio – che sa anche dal male trarre

un bene – continuerà lo stesso a compiere

l’insediamento del suo Regno.

È interessante vedere come Matteo

abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù

sostituendo alla finale («affinché...»)

una causale più immediata e chiara

(«perché...»). Il messaggio in parabole di

Gesù non è accolto «perché il cuore di

questo popolo è diventato insensibile,

sono diventati duri d’orecchi, hanno

chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).

Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)