08

ott

"I farisei" di Karl Schmidt-Rottluff, olio su tela, 1912. New York, Museum of Modern Art (MoMA).

"Se uno dichiara

al padre

o alla madre:

«È korbàn!»,

cioè offerta

a Dio, non

gli consentite

di fare più nulla

per il padre

o la madre."

(Marco 7,11-12)

Questa frase enigmatica è inserita all’interno

di una polemica che Gesù sta intessendo

con alcuni farisei e scribi, venuti

da Gerusalemme in Galilea per verificare

e censurare l’insegnamento e il comportamento

del rabbi di Nazaret. Le critiche non mancano:

ad esempio, i discepoli di Gesù non osservano

le norme della purità rituale sancita dalla

tradizione giudaica. Cristo reagisce accusando

di ipocrisia i suoi contestatori attraverso

un caso concreto, quello appunto del korbàn,

termine aramaico che indica l’“offerta”

sacra destinata da un fedele al tempio.

Il procedimento era semplice: quando un

ebreo dichiarava formalmente che una somma

di denaro o un altro bene era korbàn, cioè

consacrato per il tempio, quella cifra o quella

realtà non era più disponibile per altre finalità,

secondo quanto affermava una prescrizione

della tradizione giudaica presente nella

Mishnah. Essa era una raccolta di norme e indicazioni

che regolavano la prassi dei fedeli

ebrei, prima trasmesse oralmente e poi codificate

in un testo dal rabbi Jehuda ha-Nasî che

aveva organizzato nel III secolo d.C. il materiale

in 6 “ordini” (seder) e 63 trattati.

Gesù presenta una scandalosa applicazione

di questa norma specifica. Se un ebreo

vuole sottrarsi all’obbligo del mantenimento

dei genitori anziani, può decidere di assumere

una certa somma o un bene prezioso e dichiararlo

korbàn per il tempio, così che non

ne potrà più disporre per i suoi genitori e sarà

libero dall’obbligo filiale. Ovviamente

l’impegno a cui si sottraeva era maggiore, perciò

ne risultava un vantaggio. Anzi, non di rado

questo voto restava solo formale e, quindi,

fittizio e non comportava una reale donazione,

ma era soltanto un mezzo estrinseco

per evadere quell’obbligo morale.

I maestri, scribi e dottori della Legge, erano

consapevoli dell’immoralità di un simile

comportamento, ma consideravano lo stesso

valida la prassi. Gesù, invece, ne denuncia la

perversione religiosa ed etica. Egli, infatti, risale

al cuore della Bibbia, lacerando il velo

ipocrita della casistica e proclama il primato

del Comandamento del Decalogo: «Onora

tuo padre e tua madre» (Esodo 20,12), laddove

quell’“onorare” comportava un impegno

operoso di rispetto, di tutela e di sostegno

della vita familiare (si legga sul tema l’intenso

paragrafo di Siracide 3,1-16).

La conclusione che Cristo appone alla sua

polemica è di indole generale e rivela un atteggiamento

fondamentale della vera religiosità:

«Voi in questo modo annullate la parola di

Dio con la tradizione che avete tramandato

voi» (7,13). Sulla parola divina viene imposta

una norma umana, a un comandamento morale

si sostituisce un precetto legale, alla limpidità

della spiritualità biblica subentra la meschinità

dell’interesse privato, anche se ammantato

di autorizzazioni ufficiali.

Ritorna anche in questo evento della vita di

Gesù l’afflato della fede profetica che impediva

al legalismo e al ritualismo di soffocare

l’anima profonda della religione biblica.

L’interiorità della coscienza e l’impegno di giustizia

e carità debbono sempre avere il primato

sui regolamenti e sui codici sacrali e sociali.

Pubblicato il 08 ottobre 2012 - Commenti (3)

01

ott

La moltiplicazione dei pani, miniatura di Daniele di Uranc, 1433. Manoscritto 4963 foglio 2v. Yerevan (Armenia).

"Tutti mangiarono a sazietà…

Quelli che avevano mangiato

i pani erano cinquemila uomini."

(Marco 6,44)

Questa volta affrontiamo una questione

che potrà sembrare secondaria.

Ci interessiamo dei numeri

nei cui confronti il mondo semitico (ma

non solo) non si comporta con criteri solo

quantitativi, come accade ora a noi, ma

soprattutto qualitativi. Anche chi non ha

una grande assuefazione con la Bibbia sa

che numeri come 3 o 7 o 12 o 40 hanno

spesso valore simbolico e sono segni

di pienezza o perfezione. L’Apocalisse,

al riguardo, è emblematica: tra cardinali,

ordinali e frazionali ci offre ben 283 cifre!

E tutti citano quel passo in cui si afferma

che «il numero della Bestia è 666» (13,18),

che è multiplo del 6 e somma di multipli

del 6 (600 + 60 + 6): esso equivale al 7 “decapitato”

(–1) o il 12 “dimezzato”. Per non

dire poi che – secondo l’antica scienza della

“ghematria” per la quale le lettere alfabetiche

hanno un valore numerico – quel

666 può essere la trascrizione “cifrata” del

nome “Nerone Cesare” in ebraico, NRWN

QSR: N 50 + R 200 +W6 + N 50 + Q100 +

S 60 + R 200 = 666.

Ma stiamo ora all’esempio da noi proposto

con l’indicazione dei fruitori della

prima moltiplicazione dei pani secondo

Marco: 5.000 uomini e Matteo, nel passo

parallelo, aggiunge: «senza contare le

donne e i bambini» (14,21). Marco per la

seconda moltiplicazione dei pani riduce

il pubblico a 4.000 uomini (8,9), dato confermato

da Matteo (15,38), sempre con la

precisazione riguardante donne e bambini

che nell’antico Vicino Oriente non erano

un soggetto giuridico in senso stretto

e, quindi, non entravano nel computo.

Qualche perplessità nasce su questa folla

enorme, tenendo conto che la Galilea era

una regione limitata e Gesù si fermava a

parlare in piccole rade del lago di Tiberiade

o su prati molto ristretti con gruppi locali

abbastanza ridotti. Tra l’altro, l’evangelista

parla di una suddivisione «in gruppi

di 100 e 50» persone (6,40).

Effettivamente bisogna notare che il

numero 1.000 era spesso adottato per

designare semplicemente una grande

quantità difficile da contare, oppure acquistava

il valore simbolico dell’immensità

e persino dell’infinito: Dio, ad esempio

perdona e ama per «mille generazioni»

(Esodo 34,7). Si tratterebbe, allora, solo

della segnalazione di 4 o 5 moltitudini di

persone. Tra l’altro, è curioso notare che

il 1.000 in ebraico è ’elef, vocabolo che indica

anche il “bue” che potrebbe essere

l’unità di misura alimentare per un gruppo

clanico o familiare esteso, come lo era

allora la famiglia patriarcale.

Certo, in alcuni casi siamo in presenza

di numeri reali o almeno legati a dati

documentari, come accade nei censimenti

di Israele nel deserto che aprono

il libro dei Numeri (capp. 1-4): essi, in realtà,

riflettono cifre del periodo in cui il popolo

ebraico era stanziato nella terra promessa,

con probabili ritocchi simbolici, soprattutto

quando si parla delle «migliaia

di Israele» (1,16; vedi 1Samuele 10,19-21),

designazione riservata ai vari clan. Reali

sono, in buona parte, i dati numerici allegati

dal libro di Esdra nel capitolo 2 (ripresi

in Neemia 7,6-72) riguardo ai rimpatriati

da Babilonia. È, però, indubbio che la

trasmissione stessa di simili dati nei vari

codici biblici a noi giunti ha subìto spesso

variazioni e incertezze.

Rimane, comunque, fermo il primato

simbolico di alcune cifre: è, ad esempio, il

caso – nel racconto della moltiplicazione

dei pani – delle ceste avanzate, 12 nel primo

caso, come i dodici apostoli o le tribù

ebraiche; 7 nel secondo caso, come le nazioni

della terra di Canaan (Atti 13,19) o i

sette “diaconi” della solidarietà gerosolimitana

(Atti 6,5). D’altronde, la sazietà e

l’abbondanza sono tipiche del banchetto

messianico.

Pubblicato il 01 ottobre 2012 - Commenti (1)

24

set

"Guarigione dell'ossesso", Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna.

"Aveva dimora fra le

tombe e nessuno riusciva

a tenerlo legato, neanche

con catene... spezzava

le catene e spaccava

i ceppi e nessuno

riusciva a domarlo".

(Marco 5,3-4)

Siamo – stando al racconto di Marco

(5,1-20) – sulla costa orientale

del lago di Tiberiade «nella regione

dei Geraseni» (Matteo parla, invece,

di Gadara, a sud-est dello stesso lago).

Ci troviamo nella Decapoli, area a prevalenza

pagana e quindi “impura”. Ecco

emergere questa figura terribile, una

sorta di mostro che vive o in una necropoli,

tra i morti, oppure sui monti desertici

delle alture del Golan. Appare, così,

un altro segno di “impurità” e negatività,

la morte e il deserto. Quando Gesù

interpella lo “spirito impuro” che travolge

quest’uomo, costui risponde: «Mi

chiamo Legione», un altro elemento negativo

perché rimanda all’oppressione

romana e al suo esercito.

Ma non è finita. Quando Gesù decide

di liberare quest’uomo dagli “spiriti

impuri”, essi domandano e ottengono

di entrare in una mandria di porci

là allevati, tipici animali “impuri” per

la tradizione giudaica. A quel punto il

branco «si precipita dal burrone nel

mare, affogando uno dopo l’altro nel

mare». Il mare (in questo caso il lago:

il linguaggio biblico denomina con un

unico termine le grandi distese d’acqua)

è il simbolo del caos e del male.

La sequenza negativa che regge le fila

del racconto è, dunque, impressionante:

Decapoli, pagani, sepolcri, monti

desertici, spiriti immondi/impuri, Legione,

porci, mare.

Sembra, quindi, di essere in presenza

di una sorta di compendio del male

del mondo, del demoniaco che avvelena

la storia ma anche dell’idolatria,

perché Isaia descrive così gli idolatri:

«Abitano nei sepolcri, passano la notte

in nascondigli, mangiano carne suina e

cibi impuri... bruciano incenso sui morti

e sui colli insultano il Signore»

(65,4.7). Qual è, allora, il significato da

assegnare a questa narrazione, sia nella

sua realtà storica sia nel suo valore

esemplare? Innanzitutto il ritratto, offerto

dall’evangelista, di quello sventurato,

lo delinea come un pazzo furioso:

non si può legarlo perché reagisce brutalmente,

è autolesionista perché si percuote

con pietre, urla in modo sconclusionato

giorno e notte. Una volta sanato

da Gesù è, invece, tratteggiato come

«seduto, vestito e sano di mente» (5,15).

Fin qui per quanto riguarda l’evento

storico, ossia la guarigione di un malato

mentale, così come Gesù sanerà un

ragazzo epilettico, scendendo dal monte

della Trasfigurazione (9,14-29). Ma

qual è il valore ulteriore che l’evangelista

assegna a questo fatto? La risposta

deve tener conto proprio di tutti gli elementi

negativi che abbiamo prima elencato

e dell’antica convinzione di Israele,

secondo cui le sindromi più gravi

presupponevano una colpa personale

o una possessione demoniaca. La vicenda,

allora, diventa una narrazione

esemplare per celebrare la vittoria di

Cristo sul male in tutte le sue forme:

egli è, infatti, riconosciuto come «Figlio

del Dio altissimo» (5,7), trionfante sulle

forze oscure, sia fisiche sia morali, che

tormentano la storia umana.

Pubblicato il 24 settembre 2012 - Commenti (2)

17

set

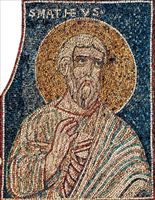

San Matteo evangelista, mosaico. Ravenna, basilica di Sant’Apollinare in Classe.

"Per quelli che

sono fuori tutto

avvienein parabole

affinchéguardino, sì,

ma non vedano,

ascoltino, sì, ma non

comprendano..."

(Marco 4,11-12)

«Così che non si convertano e

venga loro perdonato!»: finisce

con questa fosca clausola

la frase che Gesù pronunzia nel Vangelo

di Marco riguardo alla funzione delle

parabole che egli sta raccontando. Paradossale

è proprio questa definizione

della finalità delle parabole, espressa

con quell’“affinché” che indica appunto

uno scopo da raggiungere. Forse che

Gesù ha scelto l’uso del linguaggio parabolico,

che è anche il suo modo più comune

di insegnare, per offuscare la

mente e il cuore del suo uditorio e impedirgli

la conversione («così che non si

convertano») e il relativo perdono dei

peccati («e non venga loro perdonato»)?

La frase, in verità, si basa su una citazione

del profeta Isaia che, nel giorno della

sua vocazione, aveva ricevuto questo

monito: «Rendi insensibile il cuore di

questo popolo, rendilo duro d’orecchi e

acceca i loro occhi, e non veda con gli

occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda

col cuore, né si converta così da

essere guarito!» (6,10).

Dobbiamo proprio partire da questa

citazione per comprendere le dure parole

di Cristo che sembrerebbero smentire

la finalità salvifica della sua predicazione.

È chiaro il contenuto dell’appello rivolto

a Isaia: egli si scontrerà con il rigetto

degli Israeliti, un fenomeno scontato

e ben noto ai profeti. Ebbene, quegli imperativi

sono in realtà equivalenti a indicativi:

si adotta questa forma per

mostrare quale sarà il risultato della

predicazione profetica, che Dio certamente

non vuole, ma che gli è già nota

ed è inserita nel suo disegno di salvezza.

Questo progetto salvifico, però, continuerà

lo stesso e si attuerà giudicando il peccato

e l’indurimento del cuore e salvando

chi si convertirà e compirà il bene.

L’imperativo non è, quindi, un invito

a operare in quella linea negativa, bensì

è un modo per rappresentare in forma

efficace che neanche il male sfugge

al piano divino, che non esiste una divinità

negativa che si oppone all’unico Signore,

come insegnava il dualismo religioso

(Dio del bene contro il dio del male),

che la libertà umana con le sue scelte

perverse non è ignota al Creatore e

non frustra la sua volontà di salvezza.

Nello stesso libro di Isaia si giunge al

punto di porre anche il male sotto il comando

divino: «Sono io che formo la luce

e le tenebre, faccio il bene e provoco

il male» (45,7). Con questa frase così

aspra si vuole soltanto ricordare che

nulla sfugge all’onnipotenza del Signore;

anche il male e il peccato possono

essere inquadrati nel suo grande disegno

sull’essere e sull’esistere.

Gesù cita, dunque, questa tesi importante

formulata nello scritto isaiano e

quella “finalità” («affinché...») è di tipo

“scritturistico”, cioè equivale alla tradizionale

espressione «affinché si adempia

la Scrittura che dice...». L’evangelista

ne condivide con Gesù (che rimanda

a Isaia) il contenuto: le parabole,

che dovrebbero essere un luminoso

esempio di rivelazione, diventano un

elemento di ostinazione contro Cristo.

Questo, però, non deve impressionare,

perché Dio – che sa anche dal male trarre

un bene – continuerà lo stesso a compiere

l’insediamento del suo Regno.

È interessante vedere come Matteo

abbia riletto questa frase di Isaia e di Gesù

sostituendo alla finale («affinché...»)

una causale più immediata e chiara

(«perché...»). Il messaggio in parabole di

Gesù non è accolto «perché il cuore di

questo popolo è diventato insensibile,

sono diventati duri d’orecchi, hanno

chiuso gli occhi...» (Matteo 13,15).

Pubblicato il 17 settembre 2012 - Commenti (4)

10

set

Liberazione di un indemoniato, ex voto. Cesena, Madonna del Monte.

"Nella sinagoga

vi era un uomo

posseduto da uno

spirito impuro.

Cominciò

a gridare:

«Che vuoi da noi,

Gesù Nazareno?

Io so chi tu sei:

il Santo di Dio!»"

(Marco 1,23-24)

Siamo nella cosiddetta “giornata di Cafarnao”:

nell’arco di un giorno e nello

spazio di questa cittadina che s’affaccia

sul lago di Tiberiade, Gesù compie una serie

di atti miracolosi. Uno di questi eventi si svolge

nella sinagoga locale (quella che Giovanni

inserì come fondale per il celebre discorso

di Gesù sul “pane di vita”): all’improvviso

una persona si alza nell’assemblea, mentre

Gesù sta insegnando con grande autorità, e

gli si scaglia contro interpellandolo e apostrofandolo

(Marco 1,21-26). Chi travolge

quest’uomo apparentemente normale, facendone

un avversario di Cristo?

In lui agisce un’inattesa presenza specifica,

sollecitata dalla parallela presenza di Gesù. È

una presenza vitale e personale che interloquisce

con Cristo, paradossalmente riconoscendolo

come «Santo di Dio», rivelandosi quindi come

dotata di una trascendenza e di un’origine

divina. Si ha, perciò, un’epifania di Satana il

quale sa di avere come avversario Dio stesso,

presente e operante in Gesù Cristo. Non

possiamo qui ridurre l’evento a una guarigione

da una malattia grave, come la demenza (Marco

5,1-20) o l’epilessia (9,14-29), casi che in seguito

considereremo e rubricati dagli evangelisti

come possessioni diaboliche.

Sappiamo, infatti, che nell’antico Vicino

Oriente si era inclini a porre sotto l’insegna

del demoniaco tutto il negativo della storia:

le malattie fisiche, le devianze psichiche, gli

influssi sociali nefasti, il peccato personale, il

male in generale. Qui, invece, si ha una presenza

personale specifica; è l’incontro con un

essere misterioso che si erge contro Cristo dichiarandosi

suo avversario; con lui Gesù ingaggia

un duello che si risolve con un comando

efficace e salvatore: «Esci da quest’uomo!».

E, in finale, l’urlo che si ode rappresenta il grido

di sconfitta di Satana. La salvezza non viene

da formule e gesti esoterici, da filtri o pozioni

magiche, ma solo da un ordine autorevole

e operativo di Cristo.

Al centro di questo racconto non c’è, quindi,

lo “spirito impuro”, il diavolo, ma Cristo liberatore

dal male. Il cristianesimo rigetta ogni

forma di dualismo che veda come arbitri della

storia e dell’essere due divinità antitetiche: il

demonio non è il principio del male che combatte

il principio divino del bene. Satana (in

ebraico “avversario”) è inferiore a Dio ed è

da lui controllato e dominato. Anche se, dunque,

la sua presenza dev’essere ridimensionata,

il diavolo (in greco, “colui che divide”) è un

essere personale che agisce con forza. Certo,

l’uso del termine “persona” è per lui un po’ improprio,

perché si tratta di un concetto positivo,

usato anche per Dio (ad esempio, le tre

“persone” della Trinità).

Satana è, invece, l’antitesi di Dio, nel quale

l’essere persona è pienezza assoluta; è l’antitesi

anche dell’uomo, la cui persona dovrebbe

essere segno di intimità, di donazione, di

amore. Lo scrittore francese agnostico André

Gide scriveva: «Se il diavolo potesse, direbbe:

Io sono colui che non sono». E curiosamente

lo stesso autore concludeva: «Non credo nel

diavolo; ma è proprio quello che il diavolo

spera: che non si creda in lui». A lui farà eco

Giovanni Papini quando diceva che «l’ultima

astuzia del diavolo fu quella di spargere la voce

della sua morte».

Pubblicato il 10 settembre 2012 - Commenti (2)

02

ago

Sacra parentela, dipinto originario della Germania, circa 1500. Philadelphia, Museum of Art.

"Gesù chiese

ai farisei: «Che

cosa pensate

del Cristo?

Di chi è figlio?».

Gli risposero:

«Di Davide»".

(Matteo 22,41-42)

Questa volta non sono i suoi avversari

a punzecchiare Gesù, come

accade ripetutamente nella pagina

del capitolo 22 di Matteo, una pagina

costellata di “controversie”, ossia di

polemiche con farisei e sadducei. Ora è

lui stesso che provoca i farisei riuniti

in un’assemblea, rivolgendo loro il quesito

che abbiamo citato, apparentemente

banale. Non era, infatti, noto a

tutti i lettori della Bibbia che il Messia

sarebbe disceso dal filo genealogico davidico?

Ricordiamo che la parola “Cristo”

è la versione greca dell’ebraico

“Messia” (Mashiah) che significa “consacrato”,

e che “figlio” è usato spesso in

senso lato per indicare un discendente.

Dov’è, dunque, la difficoltà?

Essa è da cercare nel prosieguo della

discussione. Gesù, infatti, mette sul tappeto

del dibattito un celebre Salmo messianico,

il 110, ritenuto opera di Davide

come si evince dal titolo che gli era stato

apposto: «Di Davide. Salmo». L’inno,

composto dal famoso sovrano considerato

appunto dalla tradizione come

l’antenato del Messia, «mosso dallo Spirito

» (22,43), inizia con un oracolo divino

che è così introdotto: «Disse il Signore

[Yhwh Dio] al mio Signore [il re Messia]

». Segue l’oracolo: «Siedi alla mia destra,

finché io ponga i tuoi nemici sotto

i tuoi piedi». Davide, quindi, chiama il

Messia «mio signore». Facile è l’obiezione

di Cristo: «Se dunque lo chiama “Signore”

come può essere suo figlio?»

(22,44-45). Se il Messia-Cristo è “figlio

di Davide”, come può Davide definirlo

suo “Signore” e quindi a lui superiore?

I farisei si trovano impastoiati in

una disputa di taglio rabbinico, un genere

nel quale peraltro eccellevano.

Gesù li avviluppa nella stessa rete che essi

più di una volta avevano teso contro

di lui con i loro quesiti. A questo punto,

però, ci si attenderebbe di vedere come

Gesù – qui raffigurato nella veste di un

rabbí giudaico – riesca a risolvere la contraddizione

tra un Messia contemporaneamente

figlio e Signore di Davide, secondo

l’analisi appena fatta del Salmo

110. La conclusione di Matteo è spiazzante:

«Nessuno era in grado di rispondergli

e, da quel giorno, nessuno osò

più interrogarlo» (22,46). Marco, che ambienta

questa scena nell’area del tempio

di Gerusalemme, senza introdurre i

farisei come interlocutori, conclude semplicemente:

«la folla numerosa lo ascoltava

volentieri» (12,37).

La risposta a quell’apparente contraddizione

è ovviamente possibile solo

in sede cristiana. Per il giudaismo,

infatti, il Messia rimane creatura umana

e come tale non potrà essere definito

“Signore”. Nel cristianesimo il Cristo

ha certamente una reale dimensione

storica e, quindi, è ancorato nella

sua umanità a una discendenza, quella

davidica, attestata dalla genealogia

che lo stesso Matteo pone in apertura

al suo Vangelo: «Genealogia di Gesù

Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo

» (1,1). Egli è, dunque, realmente «figlio

[discendente] di Davide», legato alla

linea della promessa messianica

(2Samuele 7; Salmo 89). Ma contemporaneamente

è figlio di Dio e, in questa

luce, è “Signore” di Davide. Il mistero

centrale del cristiano, l’Incarnazione,

risolve dunque anche l’enigma del Salmo

110, posto da Gesù all’attenzione

dei farisei.

Pubblicato il 02 agosto 2012 - Commenti (2)

19

lug

Francesco Traini (secolo XIV), Giudizio finale, particolare con angelo e beato. Pisa, Camposanto.

"Amico, come mai

sei entrato qui senza

l’abito nuziale?...

Legatelo mani e piedi

e gettatelo fuori

nelle tenebre!"

(Matteo 16,23)

Le varie parabole di Gesù attingono

sempre alla vita sociale di un popolo.

Nel caso del banchetto nuziale

regale (Matteo 22,1-14) si fa riferimento

a un evento che, anche ai nostri giorni,

stimola l’interesse della comunicazione

e la curiosità della gente. Gesù, elaborando

un simile avvenimento, lo colora

di allusioni allegoriche modulate anche

sulla tradizione biblica: il re evoca

Dio, mentre suo figlio si trasfigura nel

Messia e il banchetto nuziale diventa

la grande celebrazione della festosa

era messianica (si legga Isaia 25,6-10);

nei servi inviati a convocare gli invitati

sono riconoscibili i profeti e gli apostoli;

gli invitati della prima cernita che si

comportano in modo così altezzoso e

fin aggressivo incarnano l’Israele peccatore

e i Giudei che rigettano Cristo; i

chiamati raccolti per le strade rimandano

ai pagani lieti di essere ammessi in

quel banchetto privilegiato, mentre la

città dei ribelli data alle fiamme è l’anticipazione

della rovina di Gerusalemme

del 70 dopo Cristo.

Rimane, però, un’altra scena piuttosto

sconcertante, introdotta solo da Matteo.

Alcuni studiosi pensano persino

che si tratti di un’altra parabola “incollata”

a quella del banchetto nuziale che è

nota anche a Luca (14,16-24). La prospettiva

sembra diversa e più universale:

siamo di fronte al giudizio finale ove

si consumerà una divisione netta, simile

a quella tra grano e zizzania di un’altra

nota parabola matteana (13,24-30).

È da questa seconda parte del racconto

che noi abbiamo desunto l’elemento

centrale piuttosto sconcertante, che vede

come protagonista un uomo senza

l’abito da cerimonia.

La perplessità che proviamo è spontanea:

una condanna così aspra è giustificata

da una semplice mancanza di etichetta?

Evidentemente no. Bisogna risalire

al simbolismo, diffuso in tutte le

culture, della veste. Essa non ha solo

funzioni concrete nei confronti del clima

o di decenza riguardo al pubblico,

ma rivela anche un aspetto emblematico,

estetico e sociale (si pensi solo alla

funzione fin esasperata della moda ai

nostri giorni). Anzi, l’abito da cerimonia

è spesso indizio di una dignità civile

o religiosa: è ciò che accade per i paramenti

sacerdotali, la corona e lo scettro

reale, la fascia del sindaco e così

via, tant’è vero che per indicare l’accesso

a una carica pubblica parliamo di

“investitura”.

È chiaro, allora, che l’assenza di abito

nuziale nel protagonista di questo secondo

racconto è indizio ben più grave di

una semplice carenza di educazione. È la

privazione di quelle opere e qualità

morali che possono ammettere al Regno

di Dio e al suo banchetto. Non è

sufficiente la vocazione a un compito (“i

chiamati”), bisogna anche adempierlo

con fedeltà e impegno così da diventare

“eletti”, cioè ammessi alla festa finale.

Fede e opere di giustizia devono unirsi

nell’esistenza, perché «non chiunque

dice: “Signore, Signore!” entrerà nel regno

dei cieli, ma colui che fa la volontà

del Padre che è nei cieli» (Matteo 7,21).

Altrimenti si è votati alle tenebre della

condanna infernale, lontani dal banchetto

del Regno di Dio. Là si avrà «pianto e

stridore di denti», un’immagine quest’ultima

non solo di freddo, come si ha nel

mondo classico e come suppone l’oscurità

con l’assenza del sole, ma anche di terrore

e di disperazione.

Pubblicato il 19 luglio 2012 - Commenti (2)

09

lug

Dromedario utilizzato come mezzo di trasporto. Incisione tratta da "La Terre Illustree" n. 73, 24 marzo 1892. Tunisia.

"È più facile che un cammello

passi per la cruna di un ago che

un ricco entri nel regno di Dio".

(Matteo 19,24)

Il detto di Gesù, strettamente parlando, non risulta né strano né di ardua interpretazione a chi conosce il linguaggio dell'antico Vicino Oriente che ama il paradosso, i colori accesi, le tonalità forti. È stata solo la sensibilità occidentale a tentarne un ridimensionamento secondo una logica più "normale". Così c'è chi ha voluto ricondurre il greco kámêlon, "cammello" a un kámilon (la ê e la i avevano in passato e hanno oggi nel greco moderno lo stesso suono – i – nella pronuncia), che era invece una sorta di gomena o nodo marinaio: in questo modo si renderebbe meno eccessiva e più coerente l'immagine. C'è chi è ricorso fantasiosamente a una non documentata e, quindi, ipotetica porta di Gerusalemme denominata "cruna dell'ago" a causa della sua piccolezza e ristrettezza, sulla scia della "porta stretta" – evidentemente metaforica – evocata da Gesù nel Discorso della Montagna (Matteo 7,13).

In realtà, si deve lasciare il paragone in tutta la sua forza paradossale: la ricchezza è un ostacolo invalicabile per entrare nel regno di Dio che è destinato ai «poveri in spirito» e – come abbiamo visto in una precedente nostra analisi – costoro non sono tali per un vago distacco "spirituale" dai loro beni, ma perché essi sono radicalmente e totalmente liberi dall'idolatria delle cose e del loro possesso. Tra l'altro, che questo senso forte sia inteso da Gesù emerge dalla successiva reazione dei discepoli sconcertati (in greco si ha exepléssonto sfódra, cioè "furono grandemente stupiti, costernati"). E Cristo lo conferma dichiarando che la salvezza del ricco è sostanzialmente possibile solo attraverso un miracolo: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile!» (19,26).

Che il significato dell'immagine sia quello del contrasto estremo tra la microscopica cruna dell'ago e il mastodontico cammello è confermato anche da altri due paralleli esterni. Il primo è nello stesso Vangelo di Matteo, all'interno della veemente sequenza di sette "Guai!" che Gesù scaglia contro gli scribi e i farisei, rivelando che – se l'ira è un vizio capitale – lo sdegno in difesa della virtù e del bene è una virtù. Là si legge: «Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!» (23,24). È evidente l'implicito nesso tra questo poderoso animale e i piccoli fori del colino.

La seconda conferma viene da un testo rabbinico posteriore a Gesù, nel quale si delinea l'impossibilità e l'assurdità del far passare anche un elefante per la cruna di un ago! Cristo rivela, così, non solo la ferma condanna della ricchezza egoista che impedisce la sua sequela, come era accaduto al giovane ricco nel cui contesto è collocato il nostro detto (19,16-22), ma mostra anche la sua aderenza al linguaggio colorito della cultura in cui egli era incarnato.

In appendice ricordiamo che il cammello – in ebraico gamal, termine che vale anche per il dromedario a una sola gobba – è menzionato nella Bibbia a partire già dai patriarchi (ad esempio, Genesi 24,10-67 e 31,17.34). Curiosamente notiamo che, secoli dopo, secondo un registro riferito dal libro biblico di Esdra (2,66-67), gli Ebrei rimpatriati dall'esilio a Babilonia avevano una dotazione di ben 435 cammelli, molto più dei 245 muli, ma ovviamente meno dei più semplici asini che erano 6.720 e dei 736 cavalli. Nel Nuovo Testamento Giovanni Battista indossava abiti tessuti con peli di cammello (Matteo 3,4), mentre nella tradizione popolare beduina l'urina di cammella è considerata, a livello di cosmesi femminile, una sorta di "acqua di colonia"...!

Pubblicato il 09 luglio 2012 - Commenti (2)

21

giu

Lucas Cranach il Vecchio (1472-1553), Donna sorpresa in adulterio, 1532. Budapest, Museo di Belle Arti.

"Io vi dico: chiunque

ripudia la propria moglie,

se non in caso di pornéia,

e ne sposa un’altra,

commette adulterio".

(Matteo 19,9)

Eccoci di fronte a un passo che ha suscitato una valanga di interpretazioni e commenti e che ha creato una divaricazione persino all’interno delle stesse Chiese cristiane. Facciamo

subito due premesse. La prima è estrinseca. Il testo ricorre anche in una delle sei “antitesi” che Matteo colloca nel Discorso della Montagna. In esse si illustra non tanto il superamento, ma la pienezza che Cristo vuole far emergere dal dettato biblico. Sul ripudio matrimoniale egli affermava, citando il versetto del Deuteronomio (24,1) sul divorzio: «Fu detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie – eccetto il caso di pornéia – la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio» (5,32).

La seconda premessa riguarda il contesto del nostro passo (19,1-9). In esso Gesù, provocato dai suoi interlocutori che lo volevano mettere in contraddizione con la norma sulla liceità

del divorzio «per una qualsiasi mancanza», come si affermava nel Deuteronomio, risale alla Genesi che dichiara l’uomo e la donna destinati a diventare «una sola carne» (2,24). Questo è il progetto divino sulla coppia al quale Cristo si allinea, per cui «l’uomo non deve dividere ciò che Dio ha congiunto» (Matteo 19,6). Quella del Deuteronomio è, dunque, un’eccezione concessa «per la durezza del vostro cuore» (19,8). Gesù, quindi, propone nella sua visione del matrimonio il modello dell’indissolubilità.

Ma a questo punto come spiegare l’inciso – da noi lasciato con il termine greco pornéia – che presenta un’eccezione? È probabile che qui si sia di fronte a un elemento redazionale introdotto da Matteo per giustificare una prassi in vigore nella comunità giudeo-cristiana delle origini. Sarebbe, quindi, una sorta di norma ecclesiale locale che veniva incontro alla domanda rabbinica sull’interpretazione della clausola del Deuteronomio concernente il caso del divorzio «per una qualsiasi mancanza». Nell’ebraismo si confrontavano due scuole teologiche, l’una più “liberale”, incline a concedere un largo raggio di casi di divorzio (rabbí Hillel), un’altra più restrittiva e orientata ad ammettere solo l’adulterio come giustificazione per il divorzio.

Quale sarebbe, allora, l’eccezione riconosciuta dalla Chiesa giudeo-cristiana ed espressa con il vocabolo greco pornéia? Non può essere, come si traduceva in passato, il “concubinato” non essendo esso un matrimonio in senso autentico, né una generica “fornicazione”, cioè l’adulterio, perché in questo caso si sarebbe usato il termine proprio moichéia. Tra l’altro, è interessante notare che alcune opere dei primi tempi

cristiani – come Il pastore di Erma (IV,1,4-8) – e autori come Clemente di Alessandria (Stromata 2,23) dichiarano che il marito che lascia la sposa adultera non può risposarsi perché permane il precedente legame matrimoniale.

Nel giudaismo del tempo esisteva un termine, zenût, equivalente alla pornéia matteana (“prostituzione”) che indicava tecnicamente le unioni illegittime come quella tra un uomo e la sua matrigna, condannata già dal libro biblico del Levitico (18,8;20,11) e dallo stesso san Paolo (1Corinzi 5,1). In pratica, anche se non era in uso allora questa fattispecie giuridica, si tratterebbe di una dichiarazione di nullità del matrimonio contratto, linea seguita dalla Chiesa cattolica sui casi di nullità del vincolo matrimoniale precedente. Sappiamo, però, che le Chiese ortodosse e protestanti hanno interpretato l’eccezione della pornéia come adulterio e, perciò, hanno ammesso il divorzio, sia pure limitandolo a questo caso. In realtà, la visione di Cristo sul matrimonio era netta e radicale, nello spirito di una cosciente, piena e indissolubile donazione reciproca.

Pubblicato il 21 giugno 2012 - Commenti (3)

14

giu

Albrecht Altdorfer (1480-1538), Martirio di san Floriano. Firenze, Galleria degli Uffizi.

"Chi scandalizzerà

uno solo di questi

piccoli che credono

in me, gli conviene

che gli venga appesa

al collo una macina

da mulino e sia

gettato nel profondo

del mare".

(Matteo 18,6)

Spesso questa frase è stata addotta per condannare i pedofili e persino per giustificarne la condanna a morte. Come può il “mite” Gesù che insegna il perdono, pur condannando la colpa, giungere a questo punto di crudeltà? Per interpretare correttamente il testo dobbiamo procedere per gradi. Innanzitutto puntiamo al soggetto coinvolto nello “scandalo”, termine che, come è noto, indica letteralmente il far “inciampare” uno e farlo cadere a terra, simbolo anche della tentazione perversa. Nell’originale greco non si parla di “bambini” (paidía), bensì di “piccoli” (mikroí), una categoria non anagrafica ma esistenziale, tant’è vero che subito dopo è specificata con la frase «che credono in me». Ferma restando la condanna che noi dobbiamo assegnare all’infamia della pedofilia, la questione qui trattata da Gesù è differente: di scena sono coloro che sono deboli nella fede, “piccoli” nel credere, che devono ancora crescere e che possono essere facilmente scandalizzati dal nostro cattivo esempio di “maturi” e “adulti” nella fede. Anche san Paolo ammonisce i cristiani di Roma a saper «accogliere chi fra di voi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni» (14,1). Cristo, dunque, condanna con durezza chi mette consapevolmente in crisi il fratello “piccolo” nella fede.

E lo fa ricorrendo a un simbolo di giudizio severissimo, il cosiddetto katapontismós praticato dai Romani, ossia l’esecuzione dei colpevoli per annegamento, attestata dagli storici Svetonio e Giuseppe Flavio. Ora, per tirare le fila sul valore generale di questo passo veemente, è necessario ricordare che il linguaggio semitico, usato anche da Gesù, ama i colori accesi, soprattutto nel caso di maledizioni, cioè di invocazioni del giudizio divino nei confronti delle colpe gravi. Pertanto, quel Gesù – che ha insegnato appunto l’amore e il perdono – non può certo suggerire una simile macabra esecuzione capitale o il suicidio del peccatore. Egli, però, non si astiene dal denunciare il male e ricorre a un’immagine terribile, destinata a far comprendere la gravità della colpa di chi scandalizza il fratello dalla fede fragile. È un modo simbolico e vigoroso, tipico del linguaggio orientale dalle tinte forti, per ricordare il severo giudizio divino riguardo aquel peccato. L’immagine del legare al collo la pesante macina, con un foro destinato a contenere la barra che l’asino avrebbe fatto ruotare, diventa un segno della severa condanna che incombe sullo scandalizzatore, segno che noi potremmo riutilizzare per altri giudizi su colpe gravi, sempre tenendo conto delle premesse interpretative sopra fatte. Come scrive un commentatore dei Vangeli, Simon Légasse, «la terribile sorte dell’annegato con la mola al collo è poca cosa in confronto a ciò che attende nel giudizio ultimo di Dio colui che ha provocato lo scandalo».

Pubblicato il 14 giugno 2012 - Commenti (2)

07

giu

Il profeta Elia, mosaico absidale. Ravenna, Sant'Apollinare in Classe.

"Verrà Elia e ristabilirà

ogni cosa.

Ma io vi dico: Elia è già

venuto e non l'hanno

riconosciuto."

(Matteo 17, 11-12)

Questa frase di Gesù è una risposta a un quesito di Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre stanno scendendo dal monte della Trasfigurazione: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». Per spiegarel’enigma di quel “prima” e di questo ritorno del profeta Elia sulla scena del mondo, dobbiamo risalire alla fonte che aveva generato questa credenza sostenuta dagli scribi giudaici di quel tempo. Essa è da identificare in una frase del profeta Malachia nella quale Dio dichiarava: «Io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore» (3,23). A sua volta, questa evidente base biblica dell’affermazione degli scribi ha la sua matrice nel racconto della fine di Elia, assunto in cielo per una piena comunione con Dio (2Re 2,1-13).

Era sorta, così, la convinzione che il profeta, vivente per sempre presso Dio dopo la sua ascensione al cielo, sarebbe ritornato ad annunciare al mondo la venuta del Messia e il giudizio finale. Non mancherà nella tradizione successiva ebraica, cristiana e musulmana – di stampo, però, esoterico e fin eterodosso – chi affermasse la sua reincarnazione, dottrina in verità aliena all’antropologia biblica che, invece, proclama la risurrezione. La tesi del ritorno di Elia, vivacemente sostenuta da certi testi apocrifi giudaici come il Libro di Enok, ha lasciato tracce nel rituale ebraico della circoncisione, durante la quale si lascia libera la cosiddetta “sedia di Elia” nella speranza che egli si renda presente.

Nella cena pasquale si ha il “calice di Elia”, tenuto colmo sperando che egli venga a comunicare l’arrivo del Messia attraverso la porta di casa lasciata socchiusa. Si riteneva anche, a livello popolare, che Elia venisse costantemente sulla terra, senza essere riconosciuto, a sostenere i poveri, i malati e i moribondi. Si spiega, così, il fatto che, quando Gesù in croce grida l’avvio del Salmo 22 in aramaico ’Elî, ’Elî, lemâ sabachtanî («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»), la folla che assiste confonda quell’’Elî, ’Elî come un’invocazione rivolta al profeta protettore dei moribondi: «Alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia!”... Gli altri dicevano: “Vediamo se viene Elia a salvarlo!”» (Matteo 27,47.49).

Con questi antefatti è facile comprendere la risposta di Gesù ai suoi apostoli: «Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, l’hanno trattato come hanno voluto». Cristo si proclama, dunque, come Messia e dichiara che il suo Elia annunziatore fu Giovanni Battista. Ma la gente non lo riconobbe come precursore del Messia Gesù e lo condannò al martirio. L’evangelista Matteo alla fine esplicita questa interpretazione aggiungendo: «Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni Battista» (17,13). Già in un’altra occasione, dopo aver tessuto l’elogio del Battista, Gesù aveva ribadito questa identificazione simbolica: «Se lo volete accettare, egli è quell’Elia che deve venire» (11,14).

Pubblicato il 07 giugno 2012 - Commenti (1)

31

mag

San Pietro, mosaico della cupola. Ravenna, Battistero degli Ariani.

"Gesù, voltandosi,

disse a Pietro:

«Va’ dietro a me,

Satana! Tu mi sei

di scandalo...».".

(Matteo 16,23)

Potrà stupire questa versione del celebre monito che Gesù rivolge a Pietro, dopo avergli assegnato il primato tra gli apostoli attraverso i simboli della pietra, delle chiavi e del potere di “legare e sciogliere” (Matteo 16,13-20). Siamo, infatti, abituati al più forte: «Lungi da me, Satana!». L’apostolo aveva reagito in maniera veemente quando Gesù aveva fatto balenare il destino che lo attendeva a Gerusalemme nell’abisso di dolore e di morte della passione: «Signore, questo non ti deve accadere mai!». E Cristo gli aveva opposto un rifiuto netto.

Sarebbe più logico, perciò, pensare a una sorta di rigetto di Pietro che – dopo la sua “confessione” del «Cristo Figlio del Dio vivente», che gli aveva meritato una beatitudine da parte di Gesù – verrebbe “sconfessato” dal suo Signore e definito uno “scandalo”. Il vocabolo in greco indica la pietra che fa inciampare e, quindi, non più la pietra di fondazione della Chiesa, come Gesù gli aveva prima annunciato. A questa resa più dura condurrebbe anche la frase successiva: «Non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini», per non parlare poi del brutale appellativo usato da Gesù, “Satana”, termine di matrice ebraica che significa “avversario, accusatore”, e che rende Pietro non più l’apostolo delegato a rappresentare Cristo nella storia, ma quasi il suo antagonista.

Come si spiega, allora, questa traduzione più edulcorata che troviamo nel nuovo lezionario liturgico? In realtà, essa è fedele all’originale greco hýpaghe opíso mou, “seguimi dietro a me”. È in pratica il tradizionale Vade retro latino che è corretto, ma che noi abbiamo di solito inteso appunto come una reiezione che subentra all’elezione di Pietro. Qual è, invece, il vero significato del monito di Cristo? La risposta è semplice ed è precisata dalla frase successiva di Gesù: «Se qualcuno vuol venire dietro a me (opíso mou elthéin), rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua» (16,24).

Pietro abbandoni, dunque, la sua illusoria concezione di un messianismo fatto solo di gloria e di successo, e si metta umilmente dietro al suo Signore, salendo la strada erta e irta di prove del Golgota. È questo il vero discepolato, altrimenti si è avversari “satanici” di Cristo. La via della croce comincia, perciò, già in quel momento e Pietro è invitato a essere il seguace del suo Maestro, “andando dietro a lui”, pronto anche a «perdere la propria vita per causa mia», come dirà ancora Gesù, così da “trovarla” in un altro modo più alto e intenso.

Questo appello era già stato anticipato da Cristo nel “discorso missionario” rivolto ai suoi discepoli precedentemente: «Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me» (Matteo 10,38). E Pietro testimonierà di aver imparato la lezione della croce, quando si avvierà al martirio che, secondo la tradizione, avvenne per crocifissione. Alcuni pensano che un’allusione a questa meta del discepolato e della stessa vita di Pietro sia nella frase che il Risorto gli rivolge sul lago di Tiberiade, dopo avergli rinnovato la missione di “pascere le pecore” del gregge di Cristo: «Quando sarai vecchio stenderai le tue mani...»; e l’evangelista Giovanni commenta: «Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio» (21,18-19).

Pubblicato il 31 maggio 2012 - Commenti (2)

24

mag

L’ultima cena, vetrata. St. Mary’s Church, Norfolk (Inghilterra).

"Fate attenzione: guardatevi dal

lievito dei farisei e dei sadducei!".

(Matteo 16,6.12)

Gesù è in barca sul lago di Tiberiade con i suoi

discepoli ed essi s’accorgono di non avere pane

a bordo. Cristo dissolve la loro preoccupazione

ricordando le due precedenti moltiplicazioni

dei pani (16,5-12), ma sposta il discorso dalla dimensione

materiale a quella più spirituale, ricorrendo al

simbolo del lievito. La frase è polemica nei confronti

dei due tradizionali gruppi religiosi e politici del giudaismo.

Da un lato, i farisei, in aramaico “i separati”

o forse anche “i separatori”, cioè coloro che sapevano

distinguere i precetti della Legge biblica secondo il loro

maggiore o minore rilievo. Di per sé essi incarnavano

un’ideologia aperta, spirituale e “laica”. I Vangeli

polemizzano con loro più per l’ipocrisia e l’incoerenza

dei loro atteggiamenti che non per i contenuti

della loro dottrina che era abbastanza vicina almeno

ad alcuni insegnamenti di Gesù.

Gesù è in barca sul lago di Tiberiade con i suoi

discepoli ed essi s’accorgono di non avere pane

a bordo. Cristo dissolve la loro preoccupazione

ricordando le due precedenti moltiplicazioni

dei pani (16,5-12), ma sposta il discorso dalla dimensione

materiale a quella più spirituale, ricorrendo al

simbolo del lievito. La frase è polemica nei confronti

dei due tradizionali gruppi religiosi e politici del giudaismo.

Da un lato, i farisei, in aramaico “i separati”

o forse anche “i separatori”, cioè coloro che sapevano

distinguere i precetti della Legge biblica secondo il loro

maggiore o minore rilievo. Di per sé essi incarnavano

un’ideologia aperta, spirituale e “laica”. I Vangeli

polemizzano con loro più per l’ipocrisia e l’incoerenza

dei loro atteggiamenti che non per i contenuti

della loro dottrina che era abbastanza vicina almeno

ad alcuni insegnamenti di Gesù.

Dominante, però, è l’accezione negativa perché il

lievito, facendo fermentare la massa, ne induce anche

la corruzione, tant’è vero che per la celebrazione

della pasqua ebraica era di rigore il pane “azzimo”,

termine di origine greca che significa “non lievitato”

(in ebraico mazzôt). L’origine era da cercare nell’uso

nomadico di cuocere il pane su lastre di pietra riscaldate:

non per nulla la pasqua aveva una genesi di tipo

pastorale-nomadico. Ma l’aspetto pratico si era trasformato

in una componente rituale: nel seder pasquale

giudaico, cioè nell’ordine dei riti della cena,

c’è anche la ricerca e l’eliminazione di ogni frammento

di pane lievitato presente in casa, perché non contamini

la purezza incorruttibile del pane azzimo. A questa

prassi si è adattata la liturgia eucaristica con l’uso

dell’ostia azzima.

È facile, allora, comprendere il significato delle parole

di Gesù: l’insegnamento e il comportamento

dei farisei e dei sadducei sono principio di perversione

della comunità che li segue e i discepoli devono

vigilare per evitarne la contaminazione. Fuor di

metafora, Gesù aveva già ammonito: «Lasciateli stare!

Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida

un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!» (Matteo

15,14). San Paolo, evocando proprio la celebrazione

pasquale, espliciterà a livello morale ed esistenziale

generale il simbolismo: «Non sapete che un po’ di

lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito

vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azzimi.

Infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo,

dunque, la festa non con il lievito vecchio, né

con lievito di malizia e perversione, ma con azzimi di

sincerità e verità» (1Corinzi 5,6-8).

Pubblicato il 24 maggio 2012 - Commenti (2)

17

mag

Alessandro Allori detto il Bronzino (1535-1607), Cristo e la cananea. Firenze, San Giovannino degli Scolopi.

"Non è bene prendere il pane

dei figli e gettarlo ai cagnolini!".

(Matteo 15,26)

Scena piuttosto inattesa, questa, descritta solo da Matteo (15,21-28) e Marco (7,24-30): essa presenta un Gesù molto duro, ai limiti dell’insensibilità, a tal punto che gli stessi discepoli devono intervenire, almeno per placare la donna che li sta seguendo e che reca con sé il suo dramma. Cristo si trova nel territorio di frontiera con l’attuale Libano e un’indigena cananea (o siro-fenicia) si aggrappa a lui, sulla base della sua fama di guaritore, implorando un suo intervento per la figlia malata.

Gesù all’inizio la ignora semplicemente («non le rivolse neppure una parola»). All’intercessione dei discepoli che vogliono liberarsi di questa presenza importuna, reagisce con un gelido “no”: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele», ribadendo il primato dell’orizzonte ebraico nella sua missione, sulla scia dell’elezione di Israele. Ma la sua freddezza, sia pure motivata, non scoraggia la donna che gli urla: «Signore, aiutami!». E qui il nostro sconcerto raggiunge l’apice, sentendo Gesù replicarle in modo sferzante con un probabile proverbio quasi “razzista”: ai cani non si dà il pane destinato agli esseri umani!

È vero che nella frase si adotta il diminutivo più attenuato, kynária, “cagnolini”, ma è evidente l’appellativo spregiativo di “cani” riservato agli infedeli, cioè ai pagani, a causa della loro impurità religiosa e rituale, tipica di questi animali che già nell’Antico Testamento venivano usati come appellativo offensivo (“cani”) nei confronti dei prostituti maschi, presenti nei culti idolatrici. Ma quando il cuore di una madre soffre per la sua creatura, non conosce offese o limiti, e la sua replica è umile e coraggiosa al tempo stesso: «Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».

A questo punto Gesù è, per così dire, trasformato dall’esempio della donna straniera; potremmo quasi dire che riceve da lei una lezione di fede che egli esplicita, prima di concederle il dono tanto sospirato: «Donna, grande è la tua fede!». La confessione e la lode rivolte a questa madre pagana aprono idealmente le frontiere della salvezza oltre il popolo ebraico. L’unico requisito decisivo non è più l’etnia o la cultura ma la fede, come era accaduto anche nel caso del centurione romano che implorava a Gesù la guarigione di un suo servo: «In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!» (Matteo 8,10).

Naturalmente questo comportamento di Gesù, da un lato, marca la sua reale umanità legata a una mentalità, a un linguaggio, a una sensibilità, a un’appartenenza. D’altro lato, però, esso dev’esser letto nella traiettoria della storia della salvezza che ha in Israele il punto di partenza. Dio entra in dialogo con l’umanità attraverso un popolo a cui consegna il suo messaggio e l’incarico di essere testimone nel mondo della sua salvezza.

È questo il tema dell’elezione, della promessa, dell’alleanza che lo stesso san Paolo, apostolo dei pagani, riconosce ed esalta (Romani cc. 9-11), criticando con i profeti la riduzione di questa missione da parte degli ebrei solo a privilegio o a motivo di orgoglio nazionalistico. In questa luce il nostro brano dev’essere interpretato riprendendo tra le mani un testo già da noi commentato, quando Gesù si era rivolto ai Dodici invitandoli inizialmente a «non andare fra i pagani... e a rivolgersi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele» (Matteo 10,5-6), ma infine esortandoli a «fare discepoli tutti i popoli» (28,19).

Pubblicato il 17 maggio 2012 - Commenti (2)

10

mag

Gustave Doré (1832-1883), Gesù cammina sulle acque, incisione.

"Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare… I discepoli, sconvolti, urlarono: «È un fantasma!»".

(Matteo 14,25-26)

La celebre scena di Gesù che avanza sulle acque agitate del lago di Tiberiade (detto “mare” secondo il linguaggio biblico) crea un certo imbarazzo nel lettore moderno, anche credente. Sappiamo, infatti, che Cristo evita intenzionalmente i prodigi taumaturgici, rifugge dalle magie spettacolari, teme che lo si scambi per una “star” degli eventi miracolosi, tant’è vero che spesso egli compie le guarigioni in disparte dalla folla, imponendo il silenzio ai beneficiari. E allora, come spiegare questo atto così clamoroso, peraltro riferito non solo da Marco (6,45-52), la fonte primaria di Matteo, ma anche dal più tardo Vangelo di Giovanni (6,16-21)?

La scena si svolge – se stiamo all’originale greco del Vangelo – «alla quarta veglia» della notte, cioè nell’ultima delle quattro fasi in cui essa era divisa, ossia fra le tre e le sei. Abbiamo, quindi, ancora il segno della tenebra, che è nella Bibbia un simbolo negativo. Analogo è il valore del “mare” che, come è noto, nella Sacra Scrittura incarna il caos, il nulla, il male, tant’è vero che il Giovanni dell’Apocalisse, quando s’affaccerà sulla nuova creazione, scoprirà che «il mare non c’era più» (21,1). Similmente il vento tempestoso è emblema di terrore e di distruzione. Tutta la scena è, quindi, all’insegna della negatività.

Gesù si leva solenne su questo orizzonte, che è agli antipodi della terra, della luce, della quiete, quasi come il Creatore agli inizi stessi dell’atto creativo descritto dalla Genesi. Egli, perciò, compie nei confronti dei discepoli una sorta di azione simbolica simile a quelle che i profeti – soprattutto Geremia ed Ezechiele – manifestavano al loro uditorio, accompagnandole con una spiegazione religiosa. Facile è l’equivoco di chi interpreta la scena come un evento magico o preternaturale. È ciò che accade ai discepoli terrorizzati che urlano: «È un fantasma!».

È per questo che, subito dopo, Gesù spazza via la loro sensazione attraverso due frasi illuminanti che decifrano l’atto nel suo significato teologico e non magico o spettacolare. La prima è da scoprire nell’originale e non nella versione che suona così: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (14,27). In realtà, in greco si ha: egó eimi, «Io sono!». Ora, questa è la versione del nome che Dio rivela a Mosè al Sinai: «Io sono colui che sono!» (Esodo 3,14), nome abbreviato già in quell’occasione in «Io sono ». L’espressione, variamente interpretata, ci ricorda comunque che Dio è una persona (“Io”) la quale esiste e opera (il verbo “essere”).

Ebbene, in quel momento Cristo svela ai discepoli con questo atto eccezionale la sua realtà intima, nascosta dal velo della sua umanità. È un po’ quello che accadrà sul monte della Trasfigurazione: egli ora si presenta in una teofania, cioè in un segno rivelatore della sua divinità di Signore del cosmo e della storia. L’altra frase esplicativa è quella rivolta in finale a Pietro: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» (14,31). Per comprendere l’evento del cammino sulle acque – come anche gli stessi miracoli – è necessario un canale di conoscenza ulteriore rispetto a quello dei sensi e della pura e semplice ragione, ossia la via della fede e dell’adesione al mistero divino.

Pubblicato il 10 maggio 2012 - Commenti (2)

|

|